2025/08/18

愛知芸術文化センター&アートのお仕事 #03 学芸員/キュレーター こんな職業あったんだ!? 働く人インタビュー

世の中にはたくさんの職業があり、芸術文化の世界では表舞台に立つアーティストから裏方で支えるスタッフまで、実にさまざまな人たちが関わっています。愛知芸術文化センターで活躍するプロフェッショナルの現場を直撃して、お仕事を紹介する連載シリーズ。芸術文化の複合施設ならではの多様性にフォーカスし、日々のやりがいやどんな思いで取り組んでいるのか、普段は聞けない十人十色のリアルな声や視点をインタビューしました。「好きなことを仕事にしたいけど、どうしたらいいかわからない」「芸術や文化に興味はあるけど、どんな仕事があるのだろうか?」 「将来の夢がない。やりたいことがなくて困っている」と、進路選択に悩む学生さんも必見!好きなこととつながる新しい道が見つかるかもしれません。未来のヒントを探してみませんか?

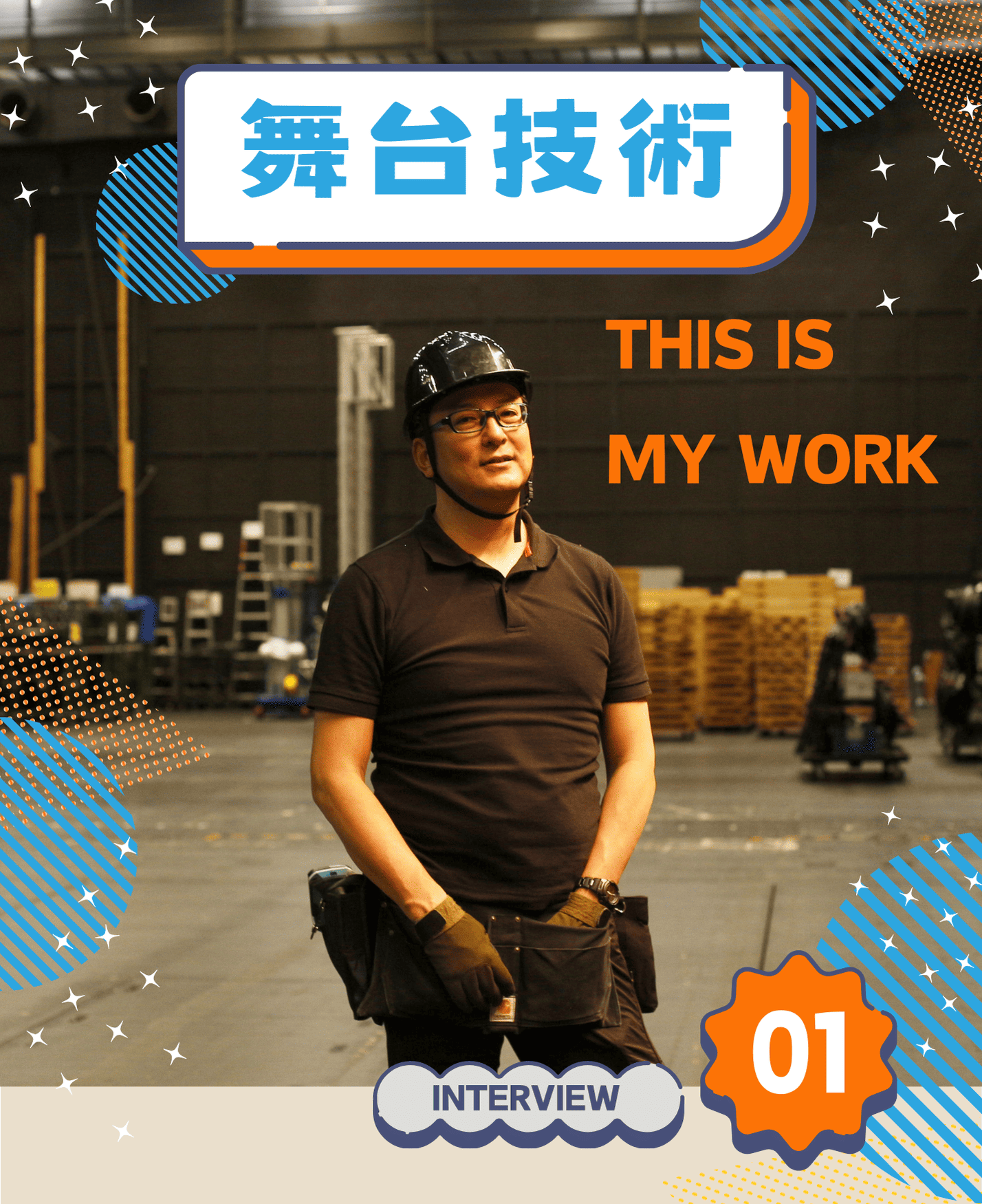

今回の働く人

入澤聖明さん

Masaaki Irizawa

愛知県陶磁美術館学芸員

国際芸術祭「あいち2025」キュレーター(現代美術)

大阪府生まれ。京都市立芸術大学大学院修士課程芸術学領域修了。京都国立近代美術館キュレトリアル・インターンシップを経て、2015年から2017年までアサヒグループ(旧アサヒビール)大山崎山荘美術館で学芸員として勤務。2018年より現職。専門は日本の近・現代陶芸史。芸術表現としての陶芸だけでなく、産業的な視点も軸として展覧会を企画。

愛知県陶磁美術館

Web https://www.pref.aichi.jp/touji/

Instagram @touji.bijutsukan

- 目次 -

1000年続くやきもののまち・瀬戸の「今」を世界へ。国際芸術祭「あいち2025」を支える、ローカルな現場の奮闘

──今の仕事内容を教えてください。

入澤 愛知県陶磁美術館で学芸員として、現代陶芸を専門に、調査・研究や、それをもとにした展覧会の企画、教育普及活動、資料の収集・保管などを行っています。また、陶芸の魅力を広く伝えるために、雑誌の執筆や大学の非常勤講師、講演会の講師などの依頼にも随時お応えしています。

2022年1〜3月、愛知県陶磁美術館にて開催された、現代陶芸の若手作家の展覧会にて。大村秀章愛知県知事(写真中央)に、横田典子氏 《ツチ・ビト―輪―》の作品解説を行う入澤さん。

そして、学芸員の仕事と並行して、もう一つの顔が国際芸術祭「あいち2025」のキュレーターです。2023年度からプロジェクトに参加し、これまで学芸員として積み重ねてきた経験を活かしながら携わっています。

キュレーションとは、一言で言えば「展覧会をつくること」。キュレーターは、そのなかでも核となる企画を考える人です。企画に合わせて作家を選定し、ときには作家ありきで企画を練ることも。そして展覧会の実現に向けて、関係者にヒアリングをしながら作家との調整や会場準備など、具体的な段取りを進めていきます。

──国際芸術祭「あいち2025」では、入澤さんはどんなふうに関わられているんですか?舞台裏も気になります。

入澤 国際的なキュレーターであるフール・アル・カシミ芸術監督のビジョンを、どのようにローカルとつなげていくか。国内外の作家による作品展示などを現地でどのように具現化していくかが、自身の果たすべき役割と考えています。

会場は愛知芸術文化センター、愛知県陶磁美術館、瀬戸市のまちなかです。私は陶磁美術館と瀬戸市のまちなかを中心に関わり、場合によっては愛知芸術文化センターで、自分が推薦した作家の展示にも携わっています。地域固有の文脈を大切にしつつ、新しいものと結びつけていく、現地のコーディネーター兼プロジェクトマネージャー的要素もありますね。その土地の歴史的・産業的な文脈からはじまり、やきものがどのように作られてきたかといった専門知識を参加アーティストにわかりやすく伝えることが求められます。専門である近現代陶芸史にとどまらず、現代アートの作家によるやきものの表現も広く視野に入れてサポートしています。全国各地には、地域ごとの興味深い文脈が本当にたくさんあります。ローカルで学芸員として活動してきた自分だからこそ、瀬戸の魅力を国際的に発信できたらと思っています。

国際芸術祭「あいち2025」は、美術館の内外で展示を実現するプロジェクトであるため、行政関係や会場の所有者との調整、さらには資金の調達まで必要になります。ただし、組織自体が大規模なため、これらの業務はすべて分業化されています。私自身は、事務局のメンバーや建築のアーキテクトチームをはじめ、多くの優秀なプロフェッショナルの皆さんに支えられながら、自分一人では成し得ないプロジェクトの一員として日々奔走しています。

愛知芸術文化センター フォーラムⅡ(地下2階~2階)。

──フール・アル・カシミ芸術監督との印象的なエピソードを教えてください。

入澤 地域との関わりについて、フール監督がおっしゃっていた「芸術祭だからといって、外からアートを持ち込めば良いのではなく、その土地との相互関係を築けるようにしたい」という考えに、私はとても共感しています。

国際芸術祭「あいち2025」フール・アル・カシミ芸術監督。

© SEBASTIAN BÖTTCHER

実際にフール監督と瀬戸のまちを一緒に歩いた際も、地域の歴史をしっかりとインプットされていて、理解をさらに深めてもらえるよう、逐一コミュニケーションを取りながら案内しました。彼女の拠点は海外にありますが、日本の現地に何度も足を運んでくださっていて、限られた滞在時間のなかでも、地域の魅力をぎゅっと凝縮して捉え、どんな作家とどんな場所を組み合わせれば空間として成立するのか、その視点が見事なキュレーションに活かされています。しかもそれが、地元の人々を置き去りにせず、地域の文化に根ざしたかたちで展開されているのが、とても印象的でした。私も、瀬戸の魅力を伝えるために、ローカルの立場でできることを全力で提示していきたいという気持ちで取り組んでいます。フール監督をはじめ、他のキュレーターや事務局の皆さんも、それをしっかり受け止めてくださる心強い方ばかりで、本当にありがたく思っています。

国際芸術祭「あいち2025」にご来場いただく皆さんには、作家それぞれの考えに触れながら、作品の面白さや空間のダイナミックな展開も含めて楽しんでいただけたらうれしいです。

理系高校生から現代陶芸の道へ!?興味の先にキャリアがある。自ら人生を切り開いていくリアルストーリー

──学芸員/キュレーターという仕事を、最初に知ったきっかけは何ですか?また、愛知県陶磁美術館に入職された経緯を教えてください。

入澤 この道に進むきっかけは、漆作家として現在活動している姉に、芸大のカリキュラムを見せてもらったことでした。もともと高校では理系でしたが、カリキュラムに興味を持ち、2浪目で進路を変更。姉と同じ大学を目指すことにしました。美術に興味を持ち始めたある日、美術館で目にしたギリシャ彫刻が、生き生きと見えたんですよ。解像度が上がったように感じたというか……。そこで初めて美術の面白さに気づき、作品を紹介する仕事として「キュレーター」という存在も知りました。姉が作家になるのであれば、自分は別の立場から関わる道を目指したいと思ったんです。

芸大では芸術学専攻でメディアアートを専門にしようとしていましたが、基礎課程の実技の授業で土に触れ、手を動かしてものをつくる楽しさに惹かれ、大学4年からは現代陶芸を専門にすることを決意。現場で何が起きているのかを自分で確かめたくて、積極的に課外活動にも参加しました。展示会場で作品をインストールする補助のアルバイトをしたり、大学院では研究を続けながら、京都国立近代美術館のインターンシップで展示や教育普及の実践的な場に触れ、学芸員の方々のお話を聞いたり。また、小山登美夫ギャラリー(東京)の京都支店でアルバイトをしていましたが、現在の仕事で再びお世話になるなど、学生時代の活動のつながりが活きることもありました。

大学院修了後は、ご縁があってアサヒグループ(旧アサヒビール)大山崎山荘美術館に約2年間勤務。2018年には、日本の現代陶芸において重要な研究・実践拠点の一つである愛知県陶磁美術館の学芸員に着任しました。展覧会直前などは作業の追い込み時期となりますが、学生時代にラグビー部で鍛えた体力と精神力が、今の仕事にも役立っているように思います。

前職での様子。漱石アンドロイドとともに(二松学舎大学所蔵)。

──現代陶芸の魅力とは?

入澤 やきものは、古代から現在に至るまで、人々の生活とともにあり、今も世界各地で使われている、とても身近なものです。私が担当している「近現代陶芸」は、大正時代以降の作品が中心です。それ以前のやきものづくりは産業的な側面が強く、ろくろ成形、絵付け、窯焚きといった各工程を、それぞれ専門の職人が担う分業制が一般的でした。しかし、大正時代以降は、やきものと美術を結びつけた概念が広がるとともに、一人の作家がすべての工程を手がけるようになります。表現媒体としての面白さは、現代陶芸の大きな魅力の一つです。また、それと同時に産業としても発展を続けており、技術革新やデジタルファブリケーションとの融合まで広がる多様性も。常に新しい刺激があり、興味を持って関わり続けられる分野なので、飽きっぽい自分にも合っていると感じています。

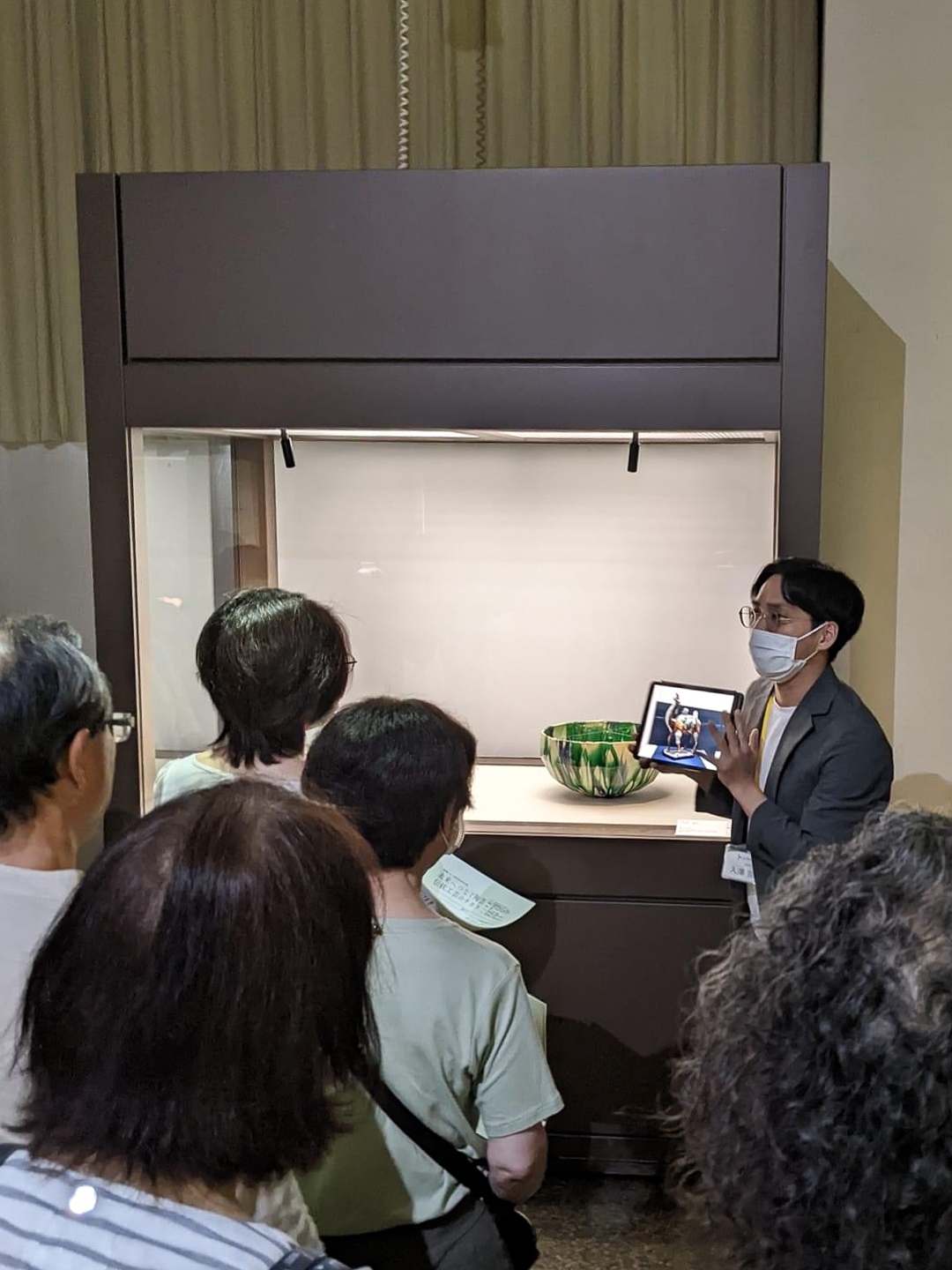

作品を前にしたギャラリートーク。入澤さんがiPadで中国・唐時代の三彩ラクダ像を見せながら、現代の表現として復元された装飾技術を説明。

愛知県陶磁美術館 陶芸館では、陶芸を身近に感じられるテーマに沿ったワークショップを定期的に開催。

──学芸員/キュレーターになるプロセスは?仕事に必要な資格・スキルはありますか?

入澤 学芸員を目指す人は、まずは博物館実習などの専門の授業を経て、学芸員資格を取得するのが第一歩です。合わせて、自分の専門分野について研究を深め、学会で発表することをおすすめします。

愛知県陶磁美術館の学芸員として、韓国の学会で調査・研究の発表をする入澤さん。「私は苦手なんですが、これからはより一層語学力が必要になってくるでしょう」

一方で、キュレーターのキャリアは人それぞれで、例えば文化施設で経験を積んだ後に独立される方もいます。特別な資格が必要ないため、自分の強みとなる専門性をしっかりと深めておくことが大切です。

キュレーターの仕事で「専門性」以外に求められるスキルは、「忍耐力」と「柔軟性」ですかね。何をするにしても、かたちにするまでには多くの壁や調整があり、それでもあきらめずに「どこまでできて、どこまでできないのか」を見極めながら、伝え方やアプローチを変えて交渉していく。そうした試行錯誤を続ける姿勢がとても重要です。加えて、今の時代に求められるのが「創造性」です。最近では、アーティストがキュレーターを務めることもあり、キュレーターにも独自の視点や発想が求められる場面が増えてきています。私の専門分野は現代と深く関わる領域なので、少し先の未来を見据えながら、今をどう捉えてどう見せるか考えるようにしています。そして、それを世界規模で実践されているのがフール監督ですね。国際芸術祭とは、まさにこれからの未来を考えるための場なのです。

──愛知県陶磁美術館で担当した、印象に残っている企画はありますか?

入澤 国際芸術祭「あいち2022」連携企画事業として開催した、特別展「ホモ・ファーベルの断片─人とものづくりの未来─」です。愛知は、陶磁産業の規模や歴史の深さにおいても際立っており、それを支える人々の技術や資源にも恵まれた、まさに奇跡的な土地だと感じています。本企画では、関西から就職でこの地に移り住んで4年が経ち、自分自身が体感してきたことを踏まえ、現代陶芸の新しい捉え方をどう提示できるかに挑戦しました。伝統工芸や立体造形といった既存のカテゴリーにとらわれることなく、愛知・岐阜・三重の陶芸家を横断的に取り上げ、「今、この東海地域でどのような動きが起きているのか」を紹介。さらに、地域資源や技術を現代アートのフィールドに還元する試みとして、普段はやきものや産地に関わっていないアーティストを招へいすることで、新たな可能性を生み出すことができました。

特別展「ホモ・ファーベルの断片─人とものづくりの未来─」参加作家の植松永次氏(写真中央)と一緒に、愛知県陶磁美術館の土を見せる展示の準備をする入澤さん(写真右)。

──キュレーターの仕事でやりがいを感じるときはいつですか?

入澤 自分の頭のなかにあった構想が実現したときですね。そのためにたくさん勉強するので、必然的に知らなかったことを学べるのも楽しいです。国際芸術祭「あいち2022」の連携企画事業として自分が担当した特別展では、地元のさまざまな企業に関わりながら地域を見つめ直すことができ、その経験は現在取り組んでいる「あいち2025」の仕事にも活かされています。

また、来場者の方から「見方が変わった」「面白かった」といった感想をいただけると、やりがいを感じます。もちろん、すべての反応がポジティブとは限りませんが、例え「面白くなかった」という声があったとしても、それも大切なフィードバックです。何より、作品や展示に対して“何かしらの反応がある”ということ自体がうれしいですね。

──学芸員・キュレーターの必需品は?

入澤 ノートパソコンは必ず持ち歩いていて、自分の脳の代わりのような存在です。国際芸術祭の業務は、やや特殊な面もあるかもしれませんが、美術館の外にいることも多いため、いつでも連絡を確認できるようにしています。

あとは記録撮影用のカメラと、調査用の道具箱に小さいペンライトと布メジャー、はけを入れています。はけでホコリを払い、布メジャーでものを傷つけないように計測。ペンライトは壺のなかの状態や作品の裏印などを確認するために使います。

──学生の皆さんに一言お願いします。

入澤 展覧会というと、キュレーターとアーティストで成り立っているように見えがちですが、実際にはたくさんの人の仕事に支えられて成り立っています。展覧会との関わり方は本当にさまざまです。「仕事がなくてどうしよう……」と思うこともあるかもしれませんが、少しでも興味があるなら、視野を広く持って、やりたい仕事の周囲にも目を向けてみるといいですよ。

仕事とは「次の時代を考える」

──では最後に、あなたにとって仕事とは?

入澤 学芸員として、今ある時代を次の世代へどう残していけるか。現代を見つめながら、50年後、100年後の未来も考え、使命感を持って仕事をしています。ものごとは1つの点ではなく、1本の線として続いていく。前の世代から受け継いだものを、その次の世代へ。今のタイミングで、自分がその中間地点を担っているという気持ちでいます。今、特に急速に失われているのが、昭和の時代の記憶です。かつては身近に当たり前のようにあったものが、ここ数年で一気に姿を消している。その記憶を少しでも深め、残していきたいです。

Copyright © 2024 Daisuke Igarashi All Rights Reserved.

2025年9月13日(土)〜11月30日(日)[79日間]

国際芸術祭「あいち2025」

芸術監督/フール・アル・カシミ[シャルジャ美術財団理事長兼ディレクター/国際ビエンナーレ協会(IBA)会長]

会場/愛知芸術文化センター、愛知県陶磁美術館、瀬戸市のまちなか

愛知県で3年に1度開催される国内最大級の現代アートの祭典。6回目となる今回は、初めて海外から芸術監督を迎えることでも大きな話題を集めています。フール・アル・カシミ芸術監督は、イギリスの現代美術雑誌『ArtReview(アートレビュー)』による2024年のアート界における影響力ランキング「Power100」で第1位に選ばれた、世界的に高く評価されているアーティスティックディレクター及びキュレーターです。テーマ「灰と薔薇のあいまに」のもと、22の国と地域から60組を超えるアーティストが参加し、人間と環境の関係性についてさまざまな視点で表現します。ぜひご期待ください。

シモーヌ・リー

《Untitled》 2023-24

© Simone Leigh, courtesy the artist and Matthew Marks Gallery

大小島真木

《明日の収穫》2017-18

Photo: Mari Habaya

© Maki Ohkojima with Agros Art Project All Rights Reserved.

青森県立美術館寄託

ワンゲシ・ムトゥ

《Sleeping Serpent》 2014

Courtesy of the Artist and Victoria Miro London.

Instagram @aichi_triennale

X @AichiTriennale_

Facebook @Aichi2025

YouTube @aichi_triennale

取材/愛知県芸術劇場

文/Re!na

撮影・編集/村瀬実希(MAISONETTE Inc.)

※ 掲載内容は2025年8月15日(金)現在のものです。