2024/10/09

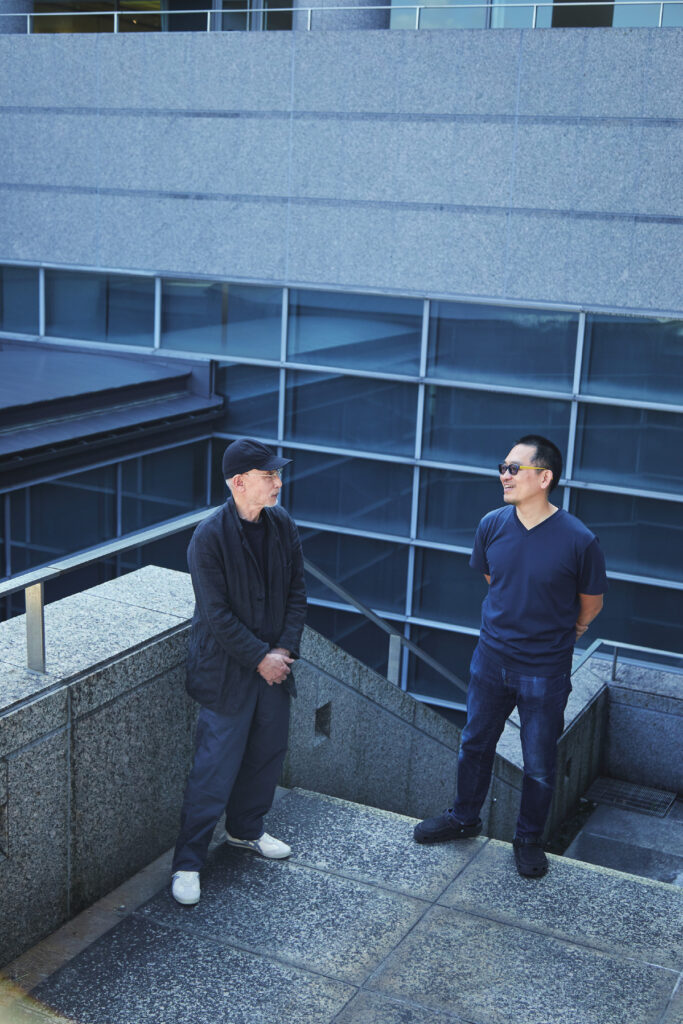

自分のナショナリティは何か。栗木義夫

愛知県美術館 収蔵作家インタビュー

聞き手/愛知県美術館 主任学芸員 石崎尚 撮影/千葉亜津子

- 目次 -

同じ緊張感を持つ鉄と焼き物を素材に

──愛知県美術館が最近作品を収蔵した作家ということでお話を伺います。《Glove Stand》 (2008年)を最初にお借りしたのは、「アイチアートクロニクル 1919-2019」で、栗木さんに何か1点をお願いしたときにご自身が選ばれたものでした。鉄と陶という二つの素材を用いた先駆的な作品です。二つの素材について、どう解釈されていますか。

栗木 《Glove Stand》はいろいろな意味で自分の中に変化が起きたときの作品です。大学では彫刻家として木と石についてマスターする必要がありましたが、どちらも僕には向いていなかったです。単純に一番面白いと思ったのが金属で、その中でも鉄に興味を持ちました。僕が素材として扱う鉄は厚みがあって、重さが200kg近くあるもの。熱伝導溶接で変容して、突然焼きせんべいみたいになるんだよね。不思議とものすごく軽やかに見えてくる。そんな鉄と焼き物は緊張感が同じに見えます。僕の思う緊張感は、ものを部屋に置いたときに、あるべき状態が保たれていること。違和感があるとざわついてしまいます。変なものを置きたくないじゃないですか。そういう意味で鉄と焼き物のマッチングは見事で、この作品ができる3年前くらいから焼き物を素材にし始めました。

《Glove Stand》

──焼き物を使うというのは、ご自身のルーツに対する研究なんですか。

栗木 全然そういうものではなくて。昔、夏休みの宿題で、奈良の大仏に感動して、大仏の形をした焼き物を作って持っていったことはありましたが(笑)。陶芸家の父のアシスタントとして、焼成するための窯の管理を手伝ったのが焼き物に親しむようになったきっかけです。父に早い段階から教え込まれたので、自然と焼き物の世界を理解することができました。「菊練りがうまい」と褒められて、僕にも褒められるものがあると思うとうれしかったですね。徐々に自分で作ったものを自力で焼成できるようになりました。

──これはなんともいえない丸みを帯びた立体ですね。私は最初、茶碗をひっくり返したようにも見えました。

栗木 カーテンを束ねるタッセルからヒントを得ています。この作品を発表した前年くらいから制作台が気になり始めました。制作台って日常に入り込んでいて、 ものを置くだけじゃなくて、考えるための高さでもあると思っていて。この作品以降、展示空間に制作台を使うことが増えました。これは作品用に作ったものですが、実際に制作台として使っているものを展示することもありました。

「もっと自由でいい」と絵があったから気づけた

──どうして作品の中に、2枚のキャンバスの絵を入れようと思ったんですか。

栗木 僕は当時、新制作協会の会員だったので、国立新美術館の決まった区画をある程度自由に使うことができました。彫刻部に絵を持ち込んだのは僕が初めてだったようで賛否両論でしたね(笑)。日進市の「ギャラリーM」などで個展をすることで、改めて展示空間について考えるわけですよ。自分ができるのは、「立体である、ものを置く、壁にかける」。場所を使って、自分が作った立体・平面・ドローイングという3つの要素で空間を表現する可能性。自分が彫刻するということはこういうことなんじゃないかなと思い始めたのはそのときです。

栗木(左)と愛知県美術館 主任学芸員 石崎(右)。

──絵はずっと描いていたんですか。

栗木 もともと絵を描きたかったんだけど、僕には才能がないと思っていた。というのも、うちの奥さんが絵を描く人だから、「色感が悪い」とか、コンプレックスに感じている部分を否応なしに突っ込んでくるんだよね。そもそも、ドローイングの意味を掴みきれていなくて。デッサンとドローイング、クロッキーとドローイング。それぞれ何が違うのか、ドローイングの意義をダイレクトに教えてくれたのが奈良美智くん。だんだん「いいね」と言ってくれることが多くなって、彼に見てもらったおかげでもっと自由でいいんだと気づくことができました。最近は、絵描きが描く絵と自分の絵は違っていいんじゃないか。絵は誰でも描けると開き直っています。

最終コーナーに差しかかった今、 ナショナリティを感じるものへ

──《Glove Stand》にはいろいろな思いが込められているんですね。彫刻についてはどのようにお考えですか。

栗木 彫刻とは、カーヴィング、モデリング、カルチベーションから成り立っていると、師事している柳原さんから教わりました。特にカルチベーションの語源が気になっていて、僕は「絶えず自分をどうリニューアルするか」だと理解しています。農業(アグリカルチャー)は作物を育てるために土壌を耕す。実は社会もそうなんだよね。僕たちの世代が次の世代に何を残すか。そういうことを繰り返すことが文化である。それを彫刻でも考えるべきなんです。ヨーロッパの作家たちが彫刻を論理の一つとして受け入れ、新しい世界を生んでいくように。

素材と向き合い、どう扱うか思考を続ける栗木は、「身近にある焼き物の中にシンプルな日本人の精神性、自分らしさを感じる」という。2024年11月に「DiEGO Omotesando」と 「TAKU SOMETANI GALLERY」で展示を行う。

素材と向き合い、どう扱うか思考を続ける栗木は、「身近にある焼き物の中にシンプルな日本人の精神性、自分らしさを感じる」という。2024年11月に「DiEGO Omotesando」と 「TAKU SOMETANI GALLERY」で展示を行う。

──今年11月に東京での展示を控えていらっしゃいますが、栗木さんの作品はどうリニューアルされていくのでしょう。

栗木 ヨーロッパに行くと絶えず聞かれるのが、日本人特有のナショナリティは何か。彼らはそのアイデンティティや美意識に影響されたいと思っている。だから、自分のナショナリティが何なのかっていうのは今もずっと考えているし、それが作品の中に出ればいいなと思っています。ナショナリティを感じるものの一つにおにぎりがあります。僕が握ると、みんなが口を揃えて「おいしい」と言って食べてくれるんだよ。おにぎりって、手の中で包み込むじゃないですか。その形を自分なりの大きさに拡大したら、そのものの存在はどう見えるのかというのがずっとあって、今それを形にしています。生涯彫刻家として駆け抜けてきた道のりも、いよいよ最終コーナー。手の中にあるフォルム感が最終形になっていきます。

栗木義夫

Yoshio Kuriki

1950年愛知県瀬戸市生まれ、愛知県在住。陶芸家の家系に生まれ、日本大学芸術学部美術科では柳原義達のもとで彫刻に対する思想や表現について学ぶ。79年新制作協会「新制作展」に初出品。81年愛知県立芸術大学大学院彫刻専攻を修了。主に鉄と陶を用いて、曖昧な記憶のようなものを視覚化する彫刻を制作。長年、名古屋市の美術予備校の講師を務める。名古屋芸術大学芸術学部芸術学科美術領域コミュニケーションアートコース特別客員教授。

文/Re!na 編集/村瀬実希(MAISONETTE Inc.)

『AAC Journal』by 愛知芸術文化センター vol.121 より

※ 掲載内容は2024年8月16日(金)現在のものです。