2025/10/17

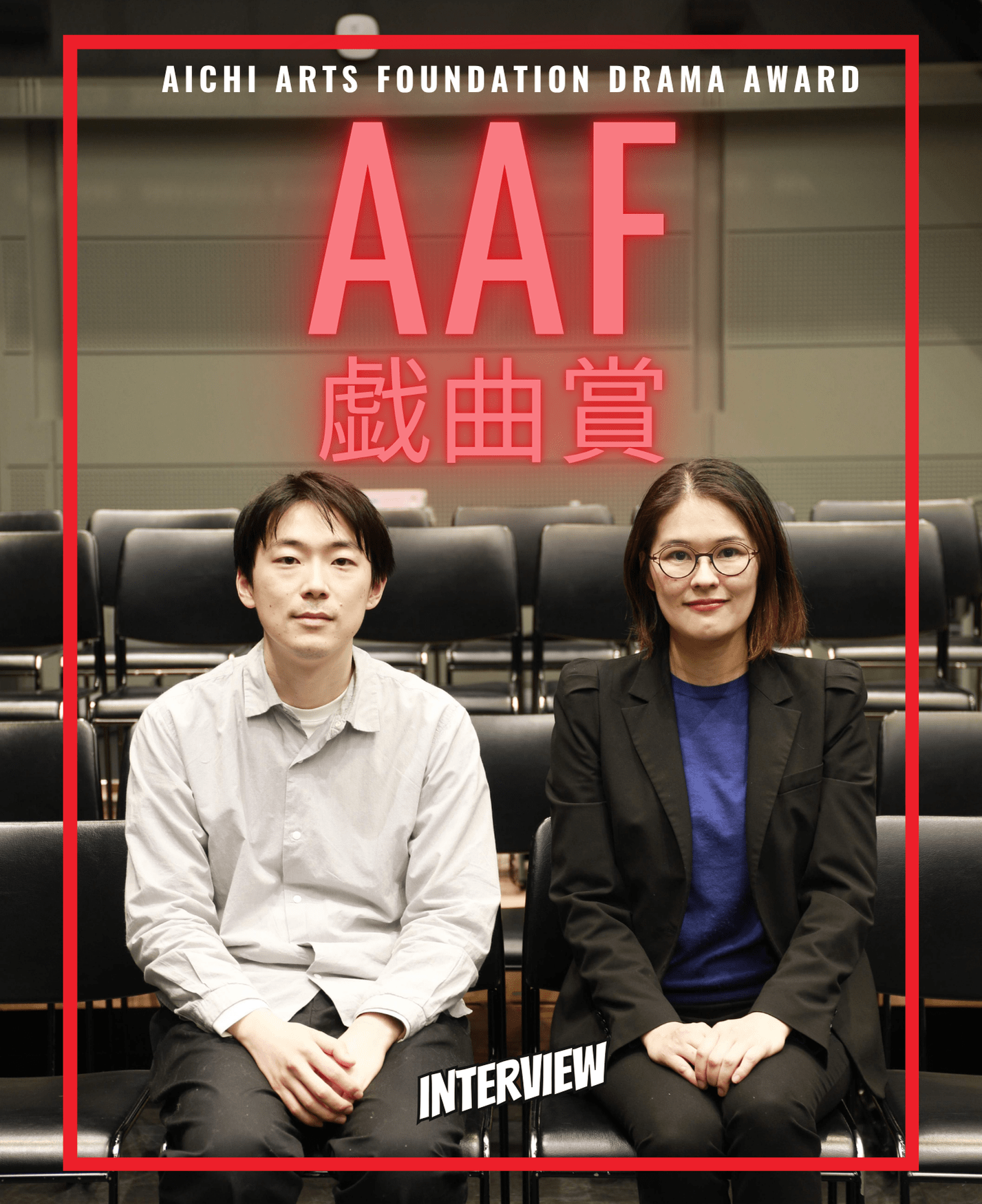

上演を前提としたAAF戯曲賞の魅力とは? 受賞作家と愛知県芸術劇場プロデューサーに聞く

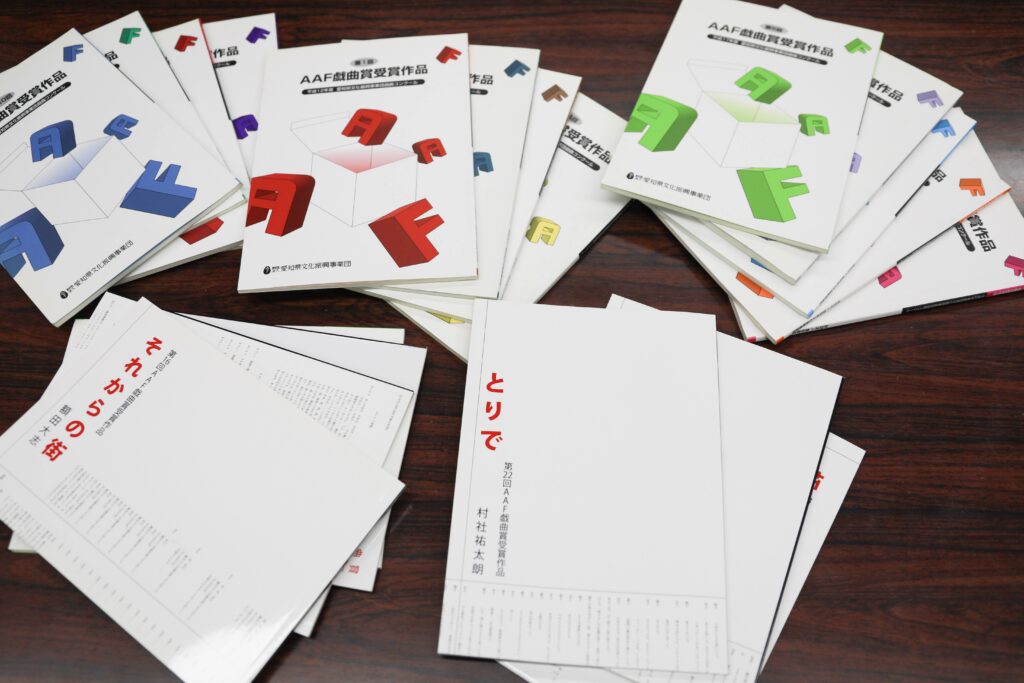

AAF戯曲賞(Aichi Arts Foundation Drama Award)は、受賞作品を愛知県芸術劇場プロデュースで上演する「上演を前提とした戯曲賞」です。2000年の設立以来、愛知県芸術劇場(愛知県文化振興事業団)が主催し、次代を担う劇作家および後世に遺す戯曲を発掘することで、愛知から文化を創造・発信してきました。開始当初のコンセプトは「貴方の戯曲(ホン)が舞台(ゲキ)になる」。第15回から第22回までは「戯曲とは何か?」を掲げ、新しい価値観と出会う場の創造を目指してきました。

このたび第22回AAF戯曲賞受賞記念公演『とりで』を開催し、約3年ぶりにリニューアルして第23回AAF戯曲賞の募集を行います。全国的にも注目を集める唯一無二の戯曲賞。受賞作家の村社祐太朗(むらこそ ゆうたろう)さんと仲村悠希(なかむら ゆうき) 愛知県芸術劇場シニアプロデューサーに、AAF戯曲賞の魅力について聞きました。読む、観る、応募する——あなたもぜひ参加してみませんか。

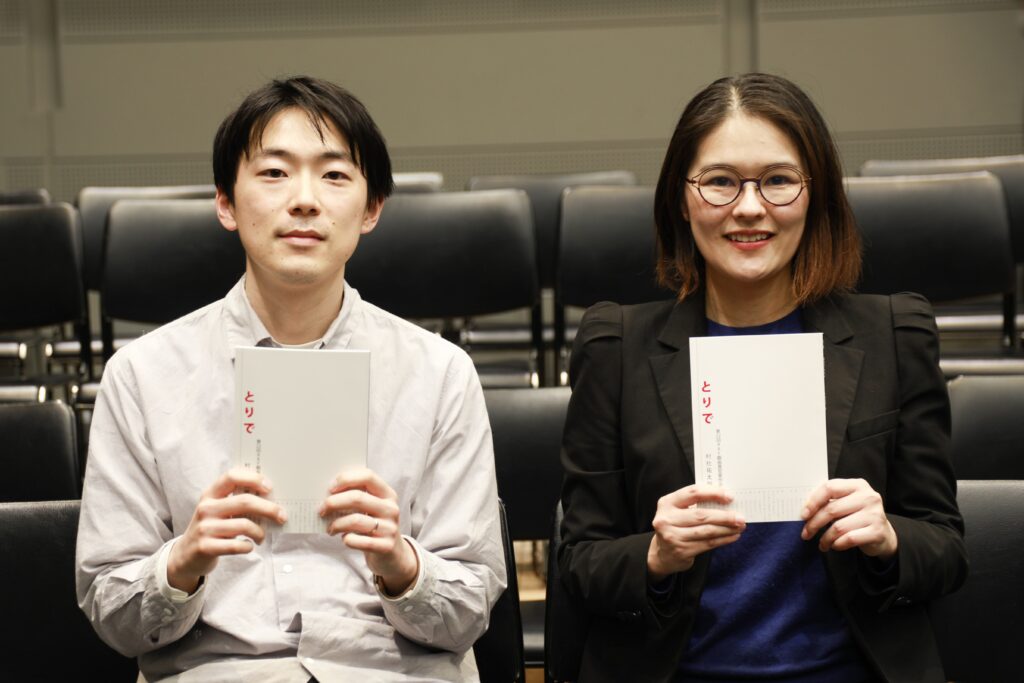

(左より)村社祐太朗さん、仲村悠希 愛知県芸術劇場シニアプロデューサー

※2025年3月15日(土)第22回AAF戯曲賞受賞作『とりで』ワークインプログレス試演会の後にインタビューを実施しました。

- 目次 -

第22回AAF戯曲賞受賞作家インタビュー『とりで』村社祐太朗さん

「過去の受賞作は多様で、単一の価値観に収まらないラインナップ。上演することで、演劇が一つの解釈に閉じ込められず、AAF戯曲賞ならではの実験性を実感しています」

──まず、村社さんご自身についてうかがいます。演劇を始められたきっかけを教えてください。

村社 高校時代は新聞部に所属していました。松尾スズキさんのエッセイを読んで「文章で人を笑わせるのはすごい」と感じ、目立ちたがり屋だったこともあって、自分でも書き始めました。新聞部自体も特殊な集まりで、フィクションの記事を配布したりしていたんです。その延長で松尾さんが主宰する「大人計画」の真似事のように、演劇部がなかったので自分たちで企画し、文化祭や終業式前日に自主公演を行うようになりました。当時は新聞も本も読まず、怖いもの知らずでただ書いていましたね。

村社 高校時代は新聞部に所属していました。松尾スズキさんのエッセイを読んで「文章で人を笑わせるのはすごい」と感じ、目立ちたがり屋だったこともあって、自分でも書き始めました。新聞部自体も特殊な集まりで、フィクションの記事を配布したりしていたんです。その延長で松尾さんが主宰する「大人計画」の真似事のように、演劇部がなかったので自分たちで企画し、文化祭や終業式前日に自主公演を行うようになりました。当時は新聞も本も読まず、怖いもの知らずでただ書いていましたね。

──演劇よりも、まず「書くこと」への関心が先にあったのですね。

村社 そうですね。中学生の頃、14歳くらいから年賀状に長文を書き始めました。人を笑わせたい一心で、自分の1年間を振り返る文章を2,000字近く綴って友人に配っていたんです。プライベートな文章をそのまま発信できる年賀状は、媒体として相性がよかった。10年ほど続けましたが、それが最初の「自分の発行物」だったと思います。

村社 そうですね。中学生の頃、14歳くらいから年賀状に長文を書き始めました。人を笑わせたい一心で、自分の1年間を振り返る文章を2,000字近く綴って友人に配っていたんです。プライベートな文章をそのまま発信できる年賀状は、媒体として相性がよかった。10年ほど続けましたが、それが最初の「自分の発行物」だったと思います。

──大学以降の変遷についてお聞かせください。

村社 大学では「新聞家」という名前で劇団サークルを立ち上げました。一方で現代美術に強く惹かれ、展示や制作に没頭した時期もあります。演劇をつまらなく感じて離れたこともありましたが、現代美術と演劇を横断する表現に触れ「自分もやれるのでは」と思い直し、2014年から演劇カンパニー「新聞家」の活動を始めました。新しいテキストをどう生み出せるかを考えたときに注目したのがモノローグです。年賀状の延長のように、一人称で具体的な経験を語る形式に可能性を見出しました。

村社 大学では「新聞家」という名前で劇団サークルを立ち上げました。一方で現代美術に強く惹かれ、展示や制作に没頭した時期もあります。演劇をつまらなく感じて離れたこともありましたが、現代美術と演劇を横断する表現に触れ「自分もやれるのでは」と思い直し、2014年から演劇カンパニー「新聞家」の活動を始めました。新しいテキストをどう生み出せるかを考えたときに注目したのがモノローグです。年賀状の延長のように、一人称で具体的な経験を語る形式に可能性を見出しました。

──作品を書く際のテーマや着眼点は。

村社 一貫して「家族」をテーマにした、日々の営みの描写です。戯曲を「経験のアーカイブ」と捉えた時に、抽象的な要素をなるべく減らそうと考えました。そのため、冷蔵庫内がこんにゃくゼリーの凍らしたやつから栗に変わる季節感、もらったマルセイバターサンドといった細部の極限まで具体的に書き込むことを大切にしています。現実になり変わることが目的なのではありません。ただ、日常の経験に匹敵するような質感を戯曲に書き込んだ時に、それが上演に与える影響に興味があります。

村社 一貫して「家族」をテーマにした、日々の営みの描写です。戯曲を「経験のアーカイブ」と捉えた時に、抽象的な要素をなるべく減らそうと考えました。そのため、冷蔵庫内がこんにゃくゼリーの凍らしたやつから栗に変わる季節感、もらったマルセイバターサンドといった細部の極限まで具体的に書き込むことを大切にしています。現実になり変わることが目的なのではありません。ただ、日常の経験に匹敵するような質感を戯曲に書き込んだ時に、それが上演に与える影響に興味があります。

──AAF戯曲賞に応募した経緯は。

村社 ずっと信じてきたモノローグに一区切りがついた頃、2019年に「利賀演劇人コンクール」で岸田國士の戯曲『屋上庭園』を演出して上演する機会があり、会話劇(ダイアローグ)を自分なりに作品化できる実感を得ました。そこで挑戦して書いたのが『とりで』です。大学以来となる久しぶりの会話劇を誰かに読んでもらいたいと思い応募しましたが、数ある公募のなかでAAF戯曲賞を選ぶにあたって、迷いはなかったですね。過去の受賞作は多様で、単一の価値観に収まらないラインナップ。ちょうど新聞家の上演を控えていて、応募締切がその半年ほど前だったので、稽古に余裕を持つため自分を追い込みたいという思いもありました。

村社 ずっと信じてきたモノローグに一区切りがついた頃、2019年に「利賀演劇人コンクール」で岸田國士の戯曲『屋上庭園』を演出して上演する機会があり、会話劇(ダイアローグ)を自分なりに作品化できる実感を得ました。そこで挑戦して書いたのが『とりで』です。大学以来となる久しぶりの会話劇を誰かに読んでもらいたいと思い応募しましたが、数ある公募のなかでAAF戯曲賞を選ぶにあたって、迷いはなかったですね。過去の受賞作は多様で、単一の価値観に収まらないラインナップ。ちょうど新聞家の上演を控えていて、応募締切がその半年ほど前だったので、稽古に余裕を持つため自分を追い込みたいという思いもありました。

第22回AAF戯曲賞 公開最終審査会の様子。

──受賞が決まったときのお気持ちは。

村社 公開最終審査会は7時間半に及び、後半は全く言及されなかったので「落ちた」と諦めていました。ところが最後に議論が急展開し受賞が決まり、自宅で思わず大声を上げました(笑)。これまで大きな評価を受けたことがなかったので、つきものが落ちたような気持ちでした。賞が権威というより、人に作品をきちんと読んでもらう「きっかけ」になることが大きな喜びでした。また、自分が配信していたポッドキャスト「ラジオ新聞室」(現在は非公開)で岸田國士の戯曲をじっくり読み、日々の生活に役立つ何かを抽出していくという試みをやっていたこともあり、審査員に「岸田國士っぽい」と言われたのもうれしかったです。

村社 公開最終審査会は7時間半に及び、後半は全く言及されなかったので「落ちた」と諦めていました。ところが最後に議論が急展開し受賞が決まり、自宅で思わず大声を上げました(笑)。これまで大きな評価を受けたことがなかったので、つきものが落ちたような気持ちでした。賞が権威というより、人に作品をきちんと読んでもらう「きっかけ」になることが大きな喜びでした。また、自分が配信していたポッドキャスト「ラジオ新聞室」(現在は非公開)で岸田國士の戯曲をじっくり読み、日々の生活に役立つ何かを抽出していくという試みをやっていたこともあり、審査員に「岸田國士っぽい」と言われたのもうれしかったです。

──受賞作品を愛知県芸術劇場プロデュースで上演する「上演を前提とした戯曲賞」で、『とりで』が舞台化されるにあたり、どのように感じていますか。

村社 それは受賞とともにある“棚ぼた”です。普段は自分で演出もするので、応募時点では舞台化に大きな期待はしていませんでした。ですが、演出家に羽鳥嘉郎さんを希望として挙げ、実際にお願いできたことで、棚ぼたどころの騒ぎではなくなりました。同世代で関心を共有できる方に託せたことは貴重な経験です。2025年3月のワークインプログレス試演会では、自分の考えと共鳴する上演を目の当たりにし、シンプルに感動しました。もう一人の演出家・澄井葵さんと共有している関心も少なくないと思うので、どんな上演になるのか楽しみにしています。

村社 それは受賞とともにある“棚ぼた”です。普段は自分で演出もするので、応募時点では舞台化に大きな期待はしていませんでした。ですが、演出家に羽鳥嘉郎さんを希望として挙げ、実際にお願いできたことで、棚ぼたどころの騒ぎではなくなりました。同世代で関心を共有できる方に託せたことは貴重な経験です。2025年3月のワークインプログレス試演会では、自分の考えと共鳴する上演を目の当たりにし、シンプルに感動しました。もう一人の演出家・澄井葵さんと共有している関心も少なくないと思うので、どんな上演になるのか楽しみにしています。

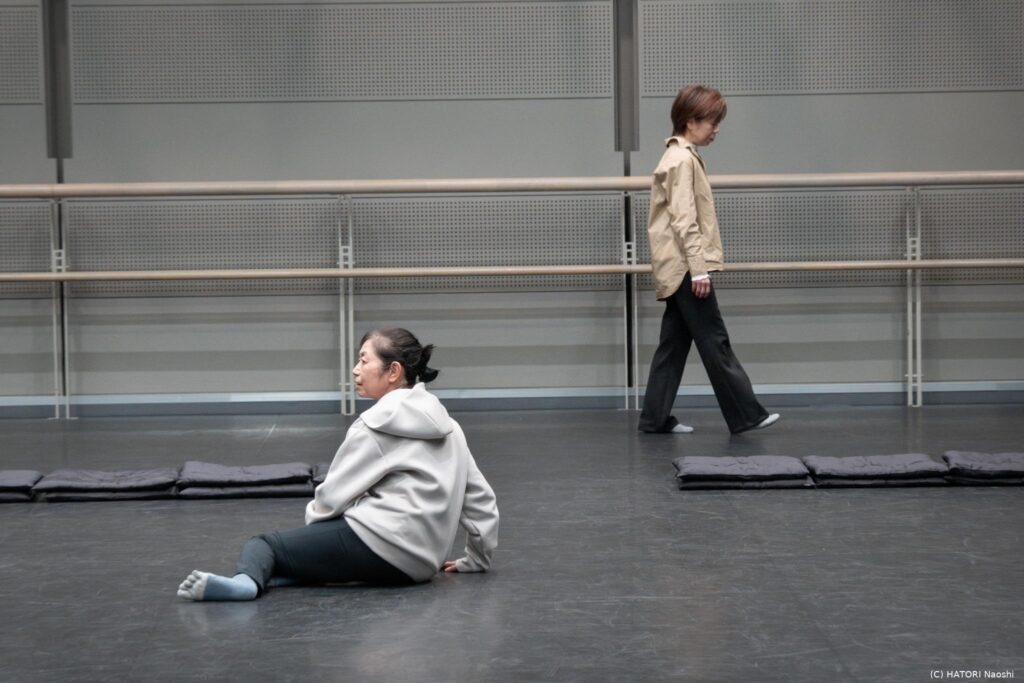

第22回AAF戯曲賞受賞作『とりで』 ワークインプログレス試演会 羽鳥嘉郎 演出 より(2025年3月)

第22回AAF戯曲賞受賞作『とりで』 ワークインプログレス試演会 澄井葵 演出 より(2025年3月)

複数の演出家が同じ戯曲を手がける今回の試みはありがたいですし、演劇が一つの解釈に閉じ込められず、多様な可能性を示すAAF戯曲賞ならではの実験性を実感しています。

──AAF戯曲賞の受賞公演をこれから観る人にメッセージをお願いします。

村社 日常生活でいさかいや苛立ちが生じるとき、私たちは一面的な解釈で判断してしまうことが多いと思います。でも戯曲は会話を具体的にアーカイブし、演劇はその会話を別のコンテクスト(背景や状況)で捉え直す機会を与えてくれます。私は普段の公演でも必ず終演後に「意見会」を設けています。これは感想やシェアではなく、観客が自由に意見を語り合う場です。演劇は人が集まるからこそ成立する表現で、対話の素地がありますし、同じ作品でも公演ごとに語られる内容は異なります。

村社 日常生活でいさかいや苛立ちが生じるとき、私たちは一面的な解釈で判断してしまうことが多いと思います。でも戯曲は会話を具体的にアーカイブし、演劇はその会話を別のコンテクスト(背景や状況)で捉え直す機会を与えてくれます。私は普段の公演でも必ず終演後に「意見会」を設けています。これは感想やシェアではなく、観客が自由に意見を語り合う場です。演劇は人が集まるからこそ成立する表現で、対話の素地がありますし、同じ作品でも公演ごとに語られる内容は異なります。

今回の受賞記念公演では、異なる演出によって同じ戯曲に向き合うことができます。それは演劇と普段関わりがない方にとっても新しい発見や出会いにつながり、日常生活で何かに苦しんでいる人の助けにもなるのではないかと思います。

村社祐太朗

Yutaro Murakoso

新聞家主宰。演劇作家。訥弁(とつべん)の語りを中心に据え、書くことや憶え繰り返すことを疎外せずに実現する上演に取り組んでいる。2020-22年度THEATRE E9 KYOTOアソシエイトアーティスト。2019-20、2025-26年度公益財団法人セゾン文化財団セゾンフェローⅠ。戯曲『とりで』(2022)が第22回AAF戯曲賞大賞。2024年2月京都芸術センターにて茶会の形式を借りた新作『生鶴』を発表。

「愛知県文化振興事業団が20年以上熱意を持って取り組んできた、AAF戯曲賞のこれから」

愛知県芸術劇場シニアプロデューサー 仲村悠希

AAF戯曲賞への思い

仲村 2000年に始まったAAF戯曲賞には、私自身、第6回受賞作『塔の上から』に俳優として出演した経験があり、愛知県文化振興事業団がどれほどの熱量を注いでいるかを体感しました。現在はプロデューサーとして、歴代担当者の試行錯誤を引き継ぎながら運営しています。第22回受賞作『とりで』ワークインプログレス試演会(2025年3月開催)には予想を上回る予約申込みがあり、これまでの受賞記念公演の積み重ねが、多くの方の期待につながっていると実感しています。

仲村 2000年に始まったAAF戯曲賞には、私自身、第6回受賞作『塔の上から』に俳優として出演した経験があり、愛知県文化振興事業団がどれほどの熱量を注いでいるかを体感しました。現在はプロデューサーとして、歴代担当者の試行錯誤を引き継ぎながら運営しています。第22回受賞作『とりで』ワークインプログレス試演会(2025年3月開催)には予想を上回る予約申込みがあり、これまでの受賞記念公演の積み重ねが、多くの方の期待につながっていると実感しています。

AAF戯曲賞を20年以上続けてきたなかで受賞者が次々と活躍し、今ではステータスを持つ賞となりましたが、「愛知から、次代を担う劇作家と後世に残したい戯曲を発掘する」というテーマはずっと変わりません。そして、最大の特徴は「上演を前提とした戯曲賞」であることです。既発表・既上演の作品も新作も応募することができ、受賞作は必ず舞台化されます。その際、演出は作家本人ではなく、相談のうえ別の演出家が担うことで、想定外の解釈や新たな広がりが生まれます。戯曲は作家個人の作品であると同時に、舞台化を経て愛知から世界へ発信することで価値づけられると考えます。

第23回AAF戯曲賞からリニューアルを図り、約3年ぶりの公募を実施します。これまでは劇作家や演出家たちが審査員を務めてきましたが、今回からは地域・社会課題により多様なかたちでアプローチしていくため、劇作家・演出家に限定するのではなく、いろいろな立場から舞台芸術に携わる人を一次審査員、二次・最終審査員に起用。一次審査には村社祐太朗さんにもご協力いただきます。「言葉で個と場と社会をつむぐ・つなぐ」をテーマにしたプログラムとして、演劇や戯曲の可能性を拡大し、地域や社会の課題にアプローチする事業へと展開していく予定です。

みなさまに豊かな演劇体験を

仲村 過去に受賞した戯曲はアートライブラリー(愛知芸術文化センター1階)に所蔵されているほか、近年は愛知県芸術劇場公式サイトのAAF戯曲賞ページでもオンライン公開されています。演劇はただ「観て消費する」ものではなく、参加することでより豊かになります。戯曲を読んでから観劇したり、終演後のトークに参加したりすることで、鑑賞体験は大きく変わるのです。今後は、ワークショップなど、初めて演劇に触れる方でも参加しやすい機会を広げていきたいと考えています。

仲村 過去に受賞した戯曲はアートライブラリー(愛知芸術文化センター1階)に所蔵されているほか、近年は愛知県芸術劇場公式サイトのAAF戯曲賞ページでもオンライン公開されています。演劇はただ「観て消費する」ものではなく、参加することでより豊かになります。戯曲を読んでから観劇したり、終演後のトークに参加したりすることで、鑑賞体験は大きく変わるのです。今後は、ワークショップなど、初めて演劇に触れる方でも参加しやすい機会を広げていきたいと考えています。

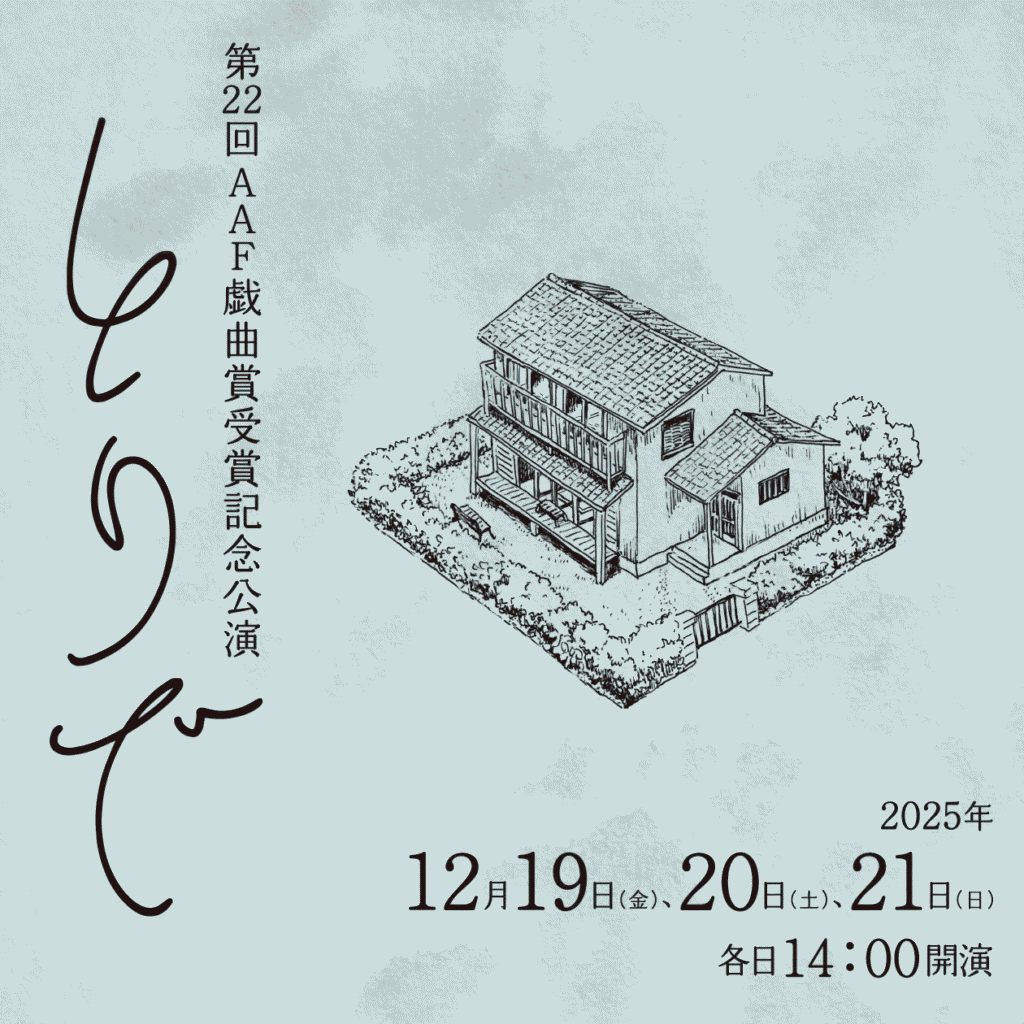

第22回AAF戯曲賞受賞記念公演『とりで』

第22回AAF戯曲賞受賞記念公演『とりで』

開催日/2025年12月19日(金)・20日(土)・21日(日)

場所/愛知県芸術劇場小ホール(愛知芸術文化センター地下1階)

作/村社祐太朗

演出/澄井葵

出演/江上定子、中澤陽、二瓶翔輔、山口未知(劇団B級遊撃隊)

演出/羽鳥嘉郎

出演/石田みや、古賀菜々絵、斎田実優(アメージングプロモーション)、池田大知

第23回AAF戯曲賞【募集】

ケアについて考える演劇ワークショップ

聞くことと演劇 クライエントの言葉に何を思うか

ケアについて考える演劇ワークショップ

聞くことと演劇 クライエントの言葉に何を思うか

開催日時/2025年11月22日(土)10:00~12:00

場所/愛知県芸術劇場 大リハーサル室(愛知芸術文化センター地下2階)

ファシリテーター:村社祐太朗

取材/公益財団法人愛知県文化振興事業団 企画制作部 武石進衞

取材・撮影・文/村瀬実希(MAISONETTE Inc.)

※ 掲載内容は2025年10月17日(金)現在のものです。