2025/09/11

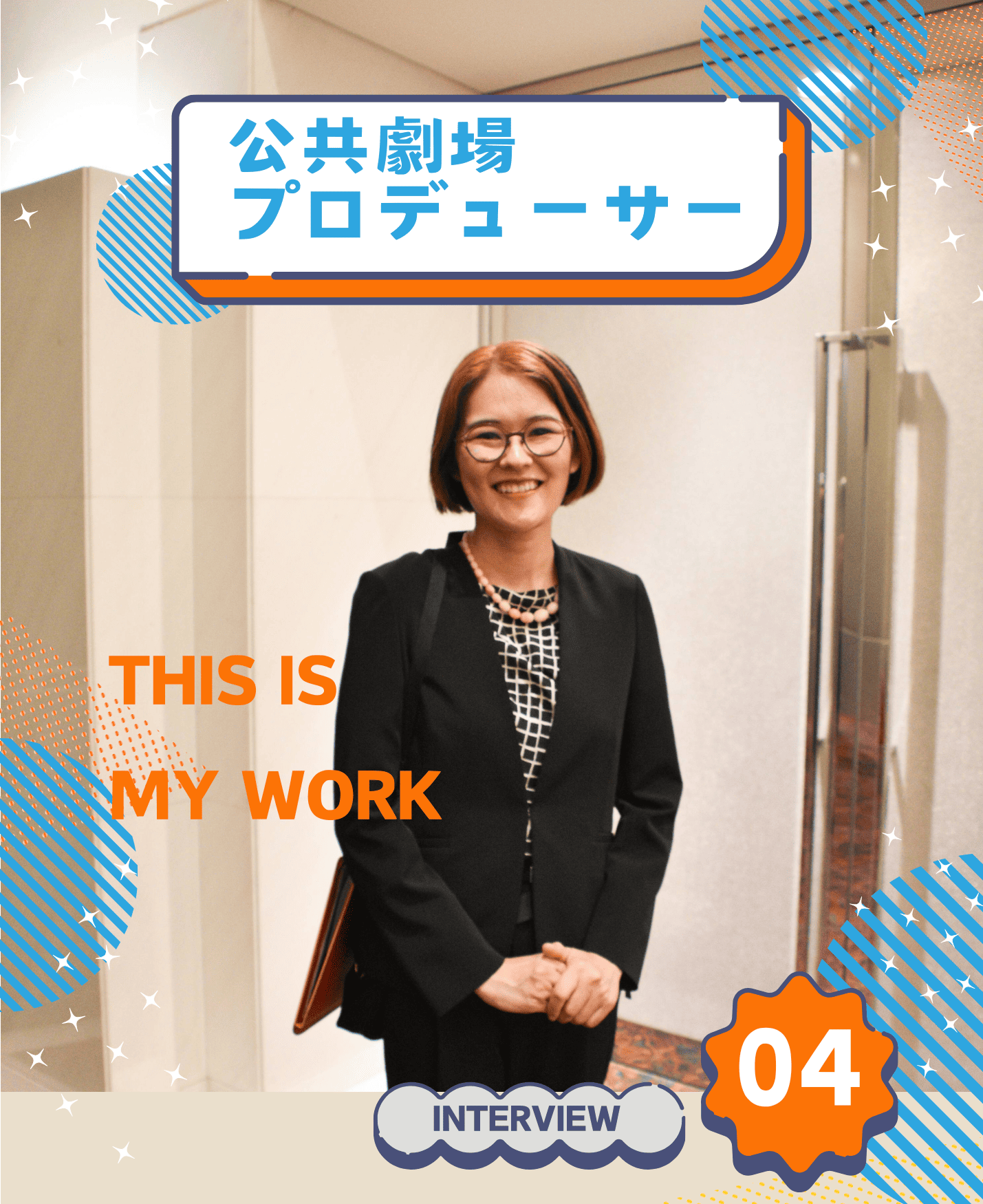

愛知芸術文化センター&アートのお仕事 #04 公共劇場プロデューサー こんな職業あったんだ!? 働く人インタビュー

世の中にはたくさんの職業があり、芸術文化の世界では表舞台に立つアーティストから裏方で支えるスタッフまで、実にさまざまな人たちが関わっています。愛知芸術文化センターで活躍するプロフェッショナルの現場を直撃して、お仕事を紹介する連載シリーズ。日々のやりがいやどんな思いで取り組んでいるのか、普段は聞けない十人十色のリアルな声や視点をインタビューしました。「好きなことを仕事にしたいけど、どうしたらいいかわからない」「芸術や文化に興味はあるけど、どんな仕事があるのだろうか?」 「将来の夢がない。やりたいことがなくて困っている」と、進路選択に悩む学生さんも必見!好きなこととつながる新しい道が見つかるかもしれません。未来のヒントを探してみませんか?

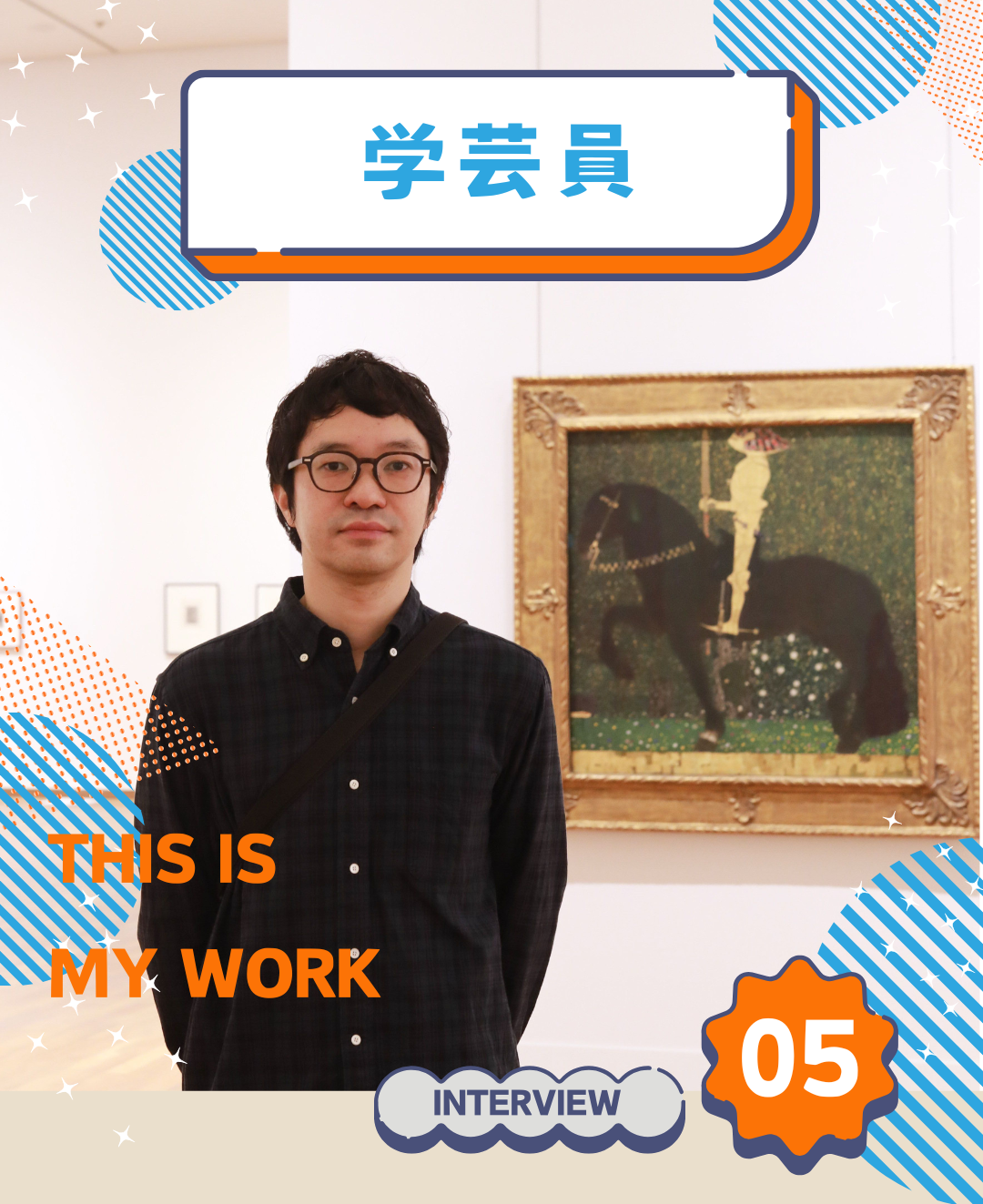

今回の働く人

仲村悠希さん

Yuki Nakamura

愛知芸術文化センター

愛知県芸術劇場

シニアプロデューサー

愛知県出身。2008年から24年までSPAC-静岡県舞台芸術センターに所属。企画制作やアウトリーチ事業に携わり、舞台俳優としても活動。24年7月からは愛知県芸術劇場のシニアプロデューサーとして、主に演劇やダンス、人材養成事業などを担当している。

- 目次 -

たくさんの人たちと関わりながら、全体を見て調整する劇場のまとめ役

──今の仕事内容を教えてください。

仲村 公共劇場プロデューサーは、企画を立案することが主な仕事というイメージが強いかもしれませんが、それだけでは終わりません。出演者やスタッフの手配、予算管理、スケジュール調整、集客ための広報・宣伝活動、助成金の申請、公演の進行管理、終演後の報告書作成など、各部署と協力しながら関わっていく仕事が数多くあります。

仲村 愛知県芸術劇場の自主事業は、2〜3年前から動いている場合がほとんどです。2025年12月19日(金)~21日(日)に本公演となる第22回AAF戯曲賞大賞受賞作品『とりで』は、22年に受賞作品を選出しました。私は24年7月に愛知県芸術劇場に着任して、演出家を決めるところから関わっています。作者の希望を聞きつつ、私からの提案で今回は2人の演出家がそれぞれ演出するかたちに。24年12月にオーディションを実施し、70名の参加者から出演者を選出しました。並行して、舞台美術や照明のデザイナー、舞台監督などのスタッフも演出家と相談しながら進めていきます。演出家が作品の方向性を定め、舞台監督は舞台裏の技術スタッフを統括。プロデューサーは両方と関わりながら、全体を見て調整する役割を担っています。

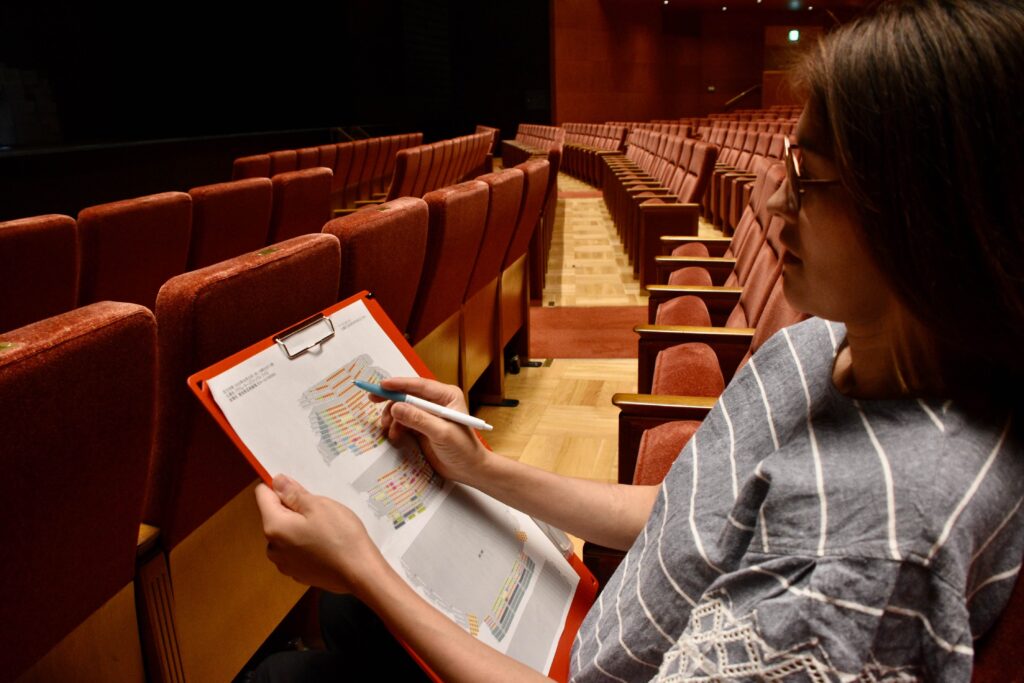

稽古を観て内容や進捗を確認したり、チケット発売に向けて販促用の公演チラシを制作したり。来場者に対応するフロントスタッフの手配もします。本公演が近づき、舞台上でリハーサルが始まると、客席からどう見えるかの最終チェックも念入りに。実際に座って、裏方や機材が見えていないかなども確認し、追加席を出すこともあります。

公演前の最終チェックでは、客席から字幕の見え方なども確認し、位置や大きさを調整。

舞台技術の峯さん(愛知芸術文化センター&アートのお仕事 #01 で紹介)と打ち合わせ。開演のベルを鳴らすタイミング、舞台裏やフロントスタッフとの連絡の流れを確認します。

──これまでの仕事で印象に残っていることは?

アクラム・カーン『ジャングル・ブック』(埼玉公演)(© 宮川舞子)

終演後のカーテンコールの様子

仲村 2025年6月28日(土)に上演したダンス×アニメーション『ジャングル・ブック』の関連事業として、名古屋市立若水中学校でダンスワークショップを開催しました。「世界で活躍する一流ダンサーのスキルやマインドを肌で感じてほしい」という思いで、私が企画したものです。出演ダンサーと学生たちが一緒になって、本公演に登場する動物になりきったり、実際の振付で踊ったり。現場には通訳もいましたが、言葉がなくても伝わることがたくさんありました。

イギリスに拠点を置くカンパニーのプロダンサーたちの出身地は、フィリピンやベルギー、ブラジルなどさまざま。文化や言語の異なる人たちが世界中から集まり、一つの作品を創り上げていることに、私自身も面白さを感じました。

ワークショップなどを通して、普段はできない体験、出会えない人に会える場をつくることにやりがいを感じています。これからも若い世代へ向け、劇場へ足を運ぶきっかけづくりをしていきたいです。

ワークショップの一コマ。

全体の様子を見てアシスタントに入る仲村さん。活動内容を広く発信するため、新聞社の取材にも対応しました。

──最近、がんばった仕事を教えてください。

仲村 愛知芸術劇場では、2025年度より新しい才能や人材を発掘する公募プログラム「AICHI NEXT:Performing Arts Project」をスタートしました。小ホール、大リハーサル室、センター内のオープンスペースでの公演を通じて、若手アーティストを支援する取り組みです。当施設で作品を上演するのは初めてのアーティストばかりだったので、たくさんの人の目に止まるように多方面からサポートしたいと取り組みました。

技術スタッフとともに、アーテイストの相談に乗る仲村さん。舞台の使い方や客席の配置などをアドバイス。

愛知県芸術劇場の藤井企画制作部長と並んで客席に座り、上演をイメージしながら確認。

新にスタートした「AICHI NEXT:Performing Arts Project」は、2025年8月15日(金)・16日(土)・9月6日(土)・7日(日)に開催。公募で選ばれた6組のアーティストに加え、愛知県芸術劇場ダンスアーティストのNull と三東瑠璃がパフォーマンスを繰り広げました。

企画制作はもちろん、俳優にも挑戦!経験を通して、肌で感じたことを力に

──舞台業界を目指したきっかけを教えてください。

仲村 この世界を知ったのは、3歳から12歳まで通っていたモダンバレエ教室がきっかけです。年に一度、市民会館で発表会があり、「舞台って楽しい!」と感じていました。舞台で踊ることも好きだけれど、私にとっては劇場の空間そのものが落ち着く居場所でした。高校では演劇部に入部して演劇にハマり、大学でも学生劇団を続けながら、工学部で劇場建築を専攻しました。

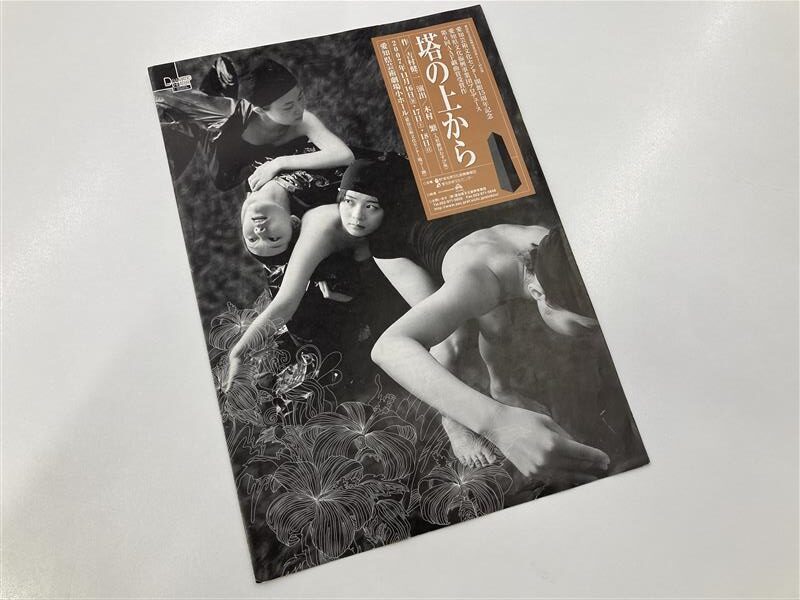

学外では、愛知芸術文化センターのサポートスタッフとして、開館15周年記念イベントの運営をはじめ、いろいろな企画をお手伝い。同時期に、愛知県文化振興事業団のプロデュースによる第6回AAF戯曲賞受賞作『塔の上から』のオブジェクトパフォーマンスの舞台にも出演しました。私自身が初めてプロデュースした二人芝居を、名古屋市内のどんぐりひろばで上演したのもこの頃です。周りから「いつも忙しそうだね」と言われていましたが、いろいろなことを経験し、現場で学びたいという思いでいっぱいでした。

卒業後の進路について、劇団か劇場か迷いましたが、ちょうど公共の劇団で劇場も運営するSPAC-静岡県舞台芸術センターが、1年間の任期で制作部のスタッフを募集していたので、勉強のつもりで行きました。事務所のすぐ近くに舞台袖があり、俳優さんがディスカッションしていたり、技術スタッフが小道具をつくっていたり。そんな環境にワクワクしたことを覚えています。海外での公演、学校などへ出向いて行うアウトリーチ活動、俳優として舞台に立つなど、さまざまなことに挑戦し、気づけば16年ほど在籍しました。そして、地元に戻り、2024年に愛知県芸術劇場に入職しました。

学生時代に出演した第6回AAF戯曲賞受賞作『塔の上から』当時の公演パンフレット。

──仕事に必要な資格・スキルは何ですか?

仲村 公共劇場プロデューサーになるために、特別な資格は必要ありません。一番は体力とコミュニケーション能力ですが、私が心がけているのは「壁をつくらないこと」。自分自身の舞台に立ってきた経験、劇場建築や運営全般の幅広い知識をもったうえで、いろいろな人と対話しながら仕事を進めていくため、苦手意識を持たず、感覚を開いた状態で周りを見渡せるようにしています。

──公共劇場プロデューサーの必需品は?

仲村 臨機応変に動けることを重視し、仕事中に持ち歩く道具は最小限にしています。

ウエストポーチのなかにスマートフォン、ペンライト、名刺、筆記用具を入れ、身軽なスタイルです。

舞台裏や、開演後に客席の照明が暗くなったときには、ペンライトが活躍します。

公演中に動き回っても疲れず、足音が響かないゴムソールの革靴を愛用。

──今後どんな仕事を手がけたいですか?

仲村 ワークショップをはじめ、多文化共生に関する事業にも力を注ぎたいです。社会全体でさまざまな国にルーツを持つ子どもたちが増えるなか、劇場に足を運ぶ機会はまだまだ少ないと思います。まずは、プログラムを多様化させ、多文化共生に焦点を当てたものなども実施したいです。劇場の外へ出向き、演劇やダンスなどの舞台芸術を届けるアウトリーチ活動もさらに広げていきたいと思います。

また、多様化の一環として、小さい頃から質の高い舞台芸術に触れる機会も増やしたいです。自分が子どもとともに、ベイビーシアターへ行った際、赤ちゃんの視点で世界がどう見えるかを考えてつくられた作品には、大人にも新たな発見があることに面白さを感じたんです。そこから、乳幼児向けの舞台創作に力を入れるようになりました。大人が忘れてしまった感覚を思い出し、子どもと一緒に楽しめるような作品もプロデュースしたいです。

ワークショップでは参加者が呼びやすいように、ニックネームの名札をつけて登場することもあります。

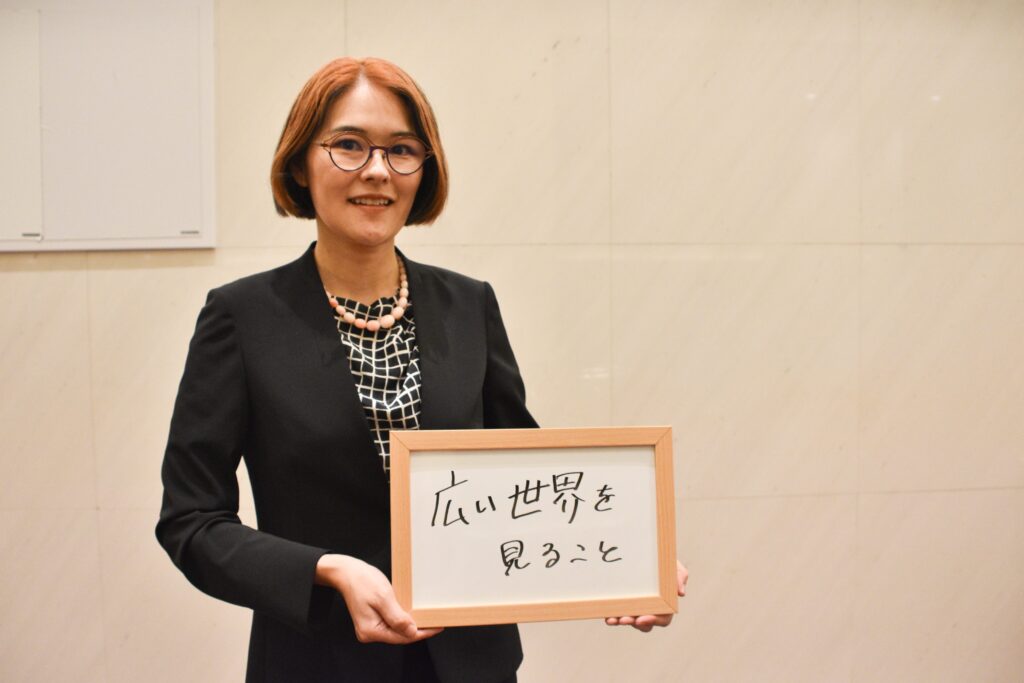

仕事とは「広い世界を見ること」

──では最後に、あなたにとって仕事とは?

仲村 「劇場は世界の窓」という言葉がありますが、劇場や舞台芸術を通して、広い世界を見続けたいと思っています。同時に、一つのことに対し、いろいろな角度から物事を捉えなければ、この仕事はできません。いろいろな立場に立って考えることは、いろいろな世界を見ることにつながっています。一つの基準で見るのではなく、広い視野を持って物事を考えながら、仕事に向き合いたいと常に思っています。

愛知芸術文化センター&アートのお仕事

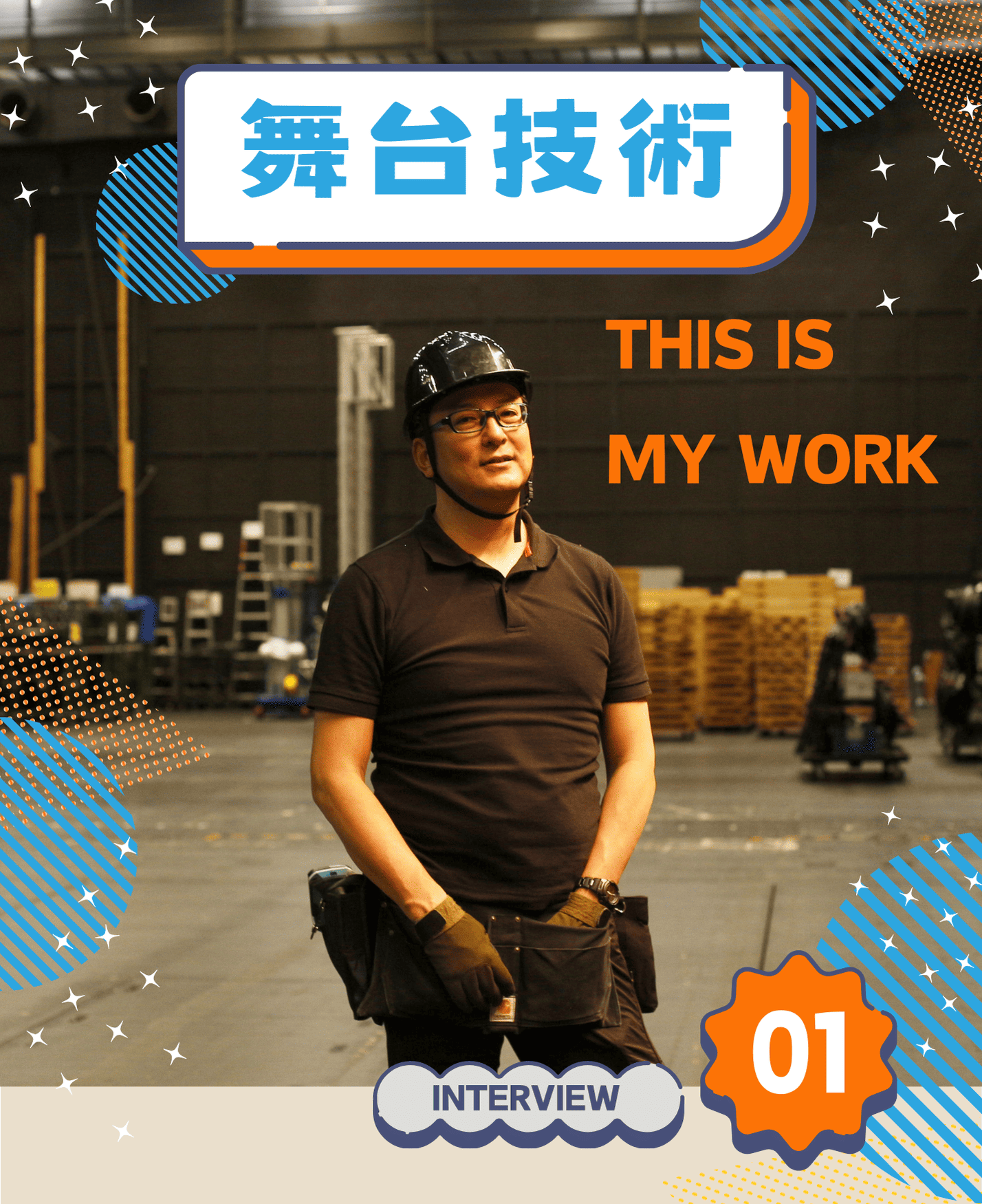

#01 舞台技術

#02 オルガニスト

#03 学芸員/キュレーター

取材・文/木根和美

撮影・編集/村瀬実希(MAISONETTE Inc.)

※ 掲載内容は2025年9月10日(水)現在のものです。