2025/09/04

ダンス作品兼演劇作品『ダンスの審査員のダンス』稽古場潜入レポート!作・演出の岡田利規、出演者インタビューも

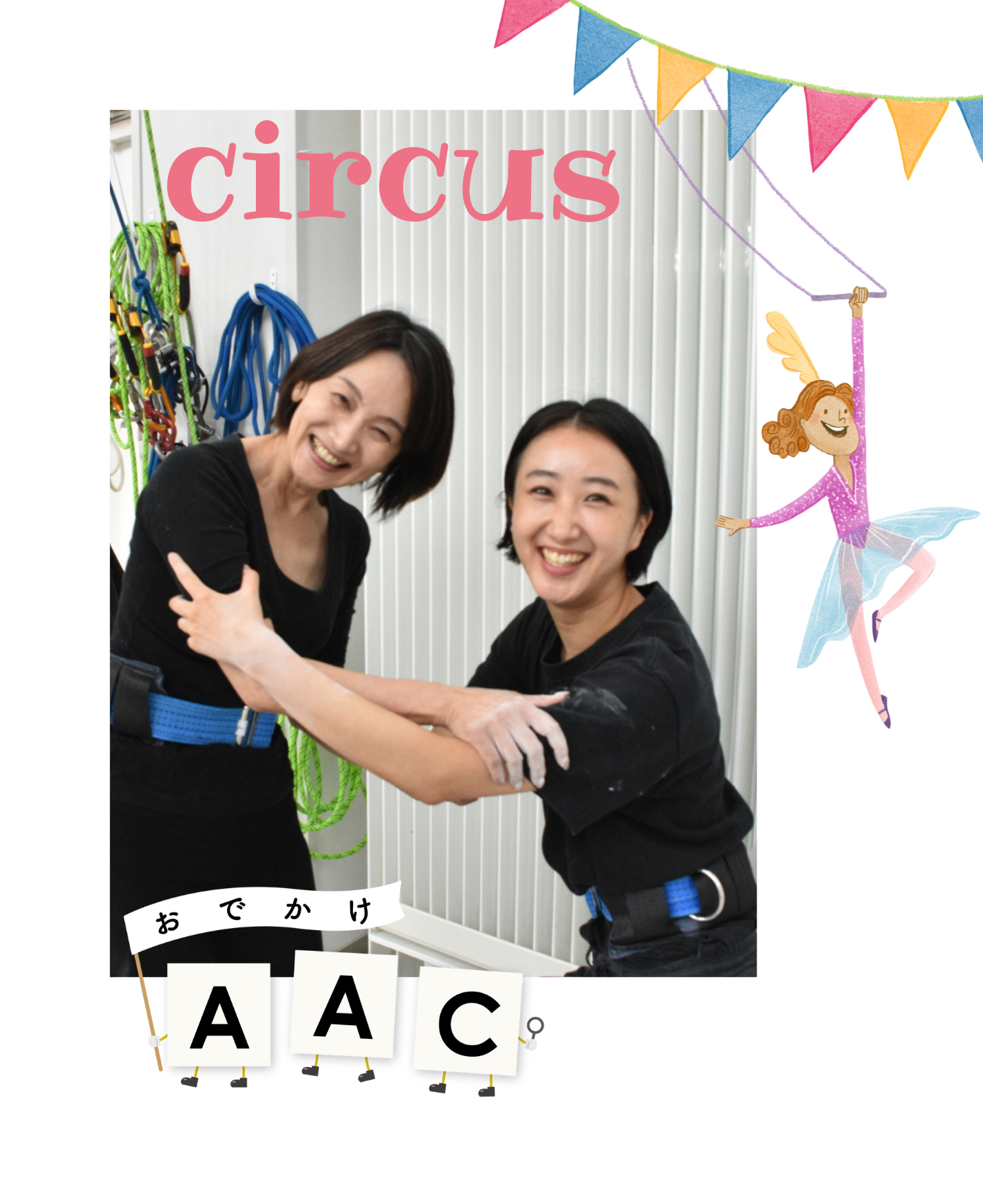

普段は幕が開いてからしか見ることのできない舞台作品。その裏側で、ダンサーや俳優、音楽家たちはどのように作品をかたちづくっていくのでしょうか。アート・文化施設やモノづくりの現場にでかけてレポートする「おでかけAAC」が今回取材に訪れたのは、横浜・馬車道にあるダンスハウス「Dance Base Yokohama/通称DaBY(デイビー)」。ダンスと演劇の境界を軽やかに越えるユニークな新作『ダンスの審査員のダンス』の稽古場です。作・演出を務める岡田利規さんのもとに実力派の出演者たちが集まり、身体と言葉を交わしながら創造を深めるクリエイションの現場に立ち会いました。

劇場の役割は、作品を上演するだけにとどまりません。愛知県芸術劇場では「パフォーミングアーツ・セレクション」「Constellation(コンステレーション)〜世界をつなげる愛知県芸術劇場ダンスプロジェクト〜」をはじめ、当劇場プロデュースによる創作と、国内外での再演を目指す“愛知発信”のプロジェクトに力を入れています。本作は、舞台芸術祭「秋の隕石」との協働で製作され、2025年9月に愛知県芸術劇場で初演を迎えた後、東京、高知、長野(上田)、福岡(北九州)をツアーします。統括プロデューサーは、愛知県芸術劇場芸術監督の唐津絵理。9月の初演を前に、お客さんはまだ誰も観ていない“作品が創られていく時間”を、稽古場からお届けします。

- 目次 -

作・演出は、現代演劇の第一線で活躍する岡田利規さん

岡田利規

Toshiki Okada

1973年横浜生まれ、熊本在住。演劇作家、小説家、演劇カンパニー「チェルフィッチュ」主宰。その手法における言葉と身体の独特な関係が注目される。2007年『三月の5日間』でブリュッセルの国際舞台芸術祭、クンステン・フェスティバル・デザールに参加。この初の海外公演以降、国内のみならず、アジア・欧州・北米・南米あわせて90都市以上で作品を上演し続けている。16年からはドイツの公立劇場レパートリー作品の作・演出も継続的に務める。作・演出を手がけたさまざまな舞台作品を国内外で発表し、数々の賞を受賞。小説家としても活躍している。

Interview

新作『ダンスの審査員のダンス』には、どのような思いで稽古に臨まれていますか? 岡田 今回は新しいもの、それも質感の違うものをつくりたいんですよね。わかりやすく言えば“新食感”に近いです。そのために必要なことをしていますが、やはりチャレンジですから勇気がいる。クオリティを保ちながら、新しいところへ持っていきたい。今やっていることはとても地味に見えますが、とても大切なことです。稽古がスタートして約1週間になりますが、今は主にテキストを読み、動きは別でワークを行っています。しゃべりながら踊ることはせず、これらを行いながら稽古を進めています。

岡田 今回は新しいもの、それも質感の違うものをつくりたいんですよね。わかりやすく言えば“新食感”に近いです。そのために必要なことをしていますが、やはりチャレンジですから勇気がいる。クオリティを保ちながら、新しいところへ持っていきたい。今やっていることはとても地味に見えますが、とても大切なことです。稽古がスタートして約1週間になりますが、今は主にテキストを読み、動きは別でワークを行っています。しゃべりながら踊ることはせず、これらを行いながら稽古を進めています。

「所有」というテーマについて、どのように捉えていらっしゃいますか?

岡田 哲学者・鷲田清一さんの『所有論』から着想を得ました。身体や演じることとも深く関わっていて、誰もが巻き込まれる問題です。「あなたにとって所有とは何ですか?」と問うのは、その人の恥部に触れるようなもの。自分のものと思っていること自体、そうそう口にしたくない、とてもプライベートな話でもあります。

岡田 哲学者・鷲田清一さんの『所有論』から着想を得ました。身体や演じることとも深く関わっていて、誰もが巻き込まれる問題です。「あなたにとって所有とは何ですか?」と問うのは、その人の恥部に触れるようなもの。自分のものと思っていること自体、そうそう口にしたくない、とてもプライベートな話でもあります。

ダンサーを中心とした出演者たちとの関わりについても教えてください。

岡田 しゃべりながら踊ることで起こしたいのは、新しいパフォーマンスの質感です。言葉とまったく違う動きが生まれたらいいですし、見え方や受け取り方が変わるみたいなことかもしれません。「違う質感とはこういうことだ」とはまだ明確に見えていませんが、そういうものをつくりたいし、つくれると思っています。ダンサー固有の身体に何らかの加工を施すために、言葉は大きな要素になる。これまでのどのダンスとも違う質感が生まれ、さらにそれが新しく、敷居も低いものになればいいなと思います。

岡田 しゃべりながら踊ることで起こしたいのは、新しいパフォーマンスの質感です。言葉とまったく違う動きが生まれたらいいですし、見え方や受け取り方が変わるみたいなことかもしれません。「違う質感とはこういうことだ」とはまだ明確に見えていませんが、そういうものをつくりたいし、つくれると思っています。ダンサー固有の身体に何らかの加工を施すために、言葉は大きな要素になる。これまでのどのダンスとも違う質感が生まれ、さらにそれが新しく、敷居も低いものになればいいなと思います。

取材は、稽古序盤の7月28日(月)・29日(火)に行いました。音楽家の小林うてなさん、スタッフとともに舞台美術と音楽プランの打ち合わせも。

台本読み。セリフとしてではなく、言葉とライトに付き合えるように進めます。「岡田さんの言葉には、独特のリズムや愉快さがある」と酒井さん。

「岡田さんが稽古のたびに毎回、言葉の順序や語尾などを少しずつ修正し、細かく調整されています」と中村さん。

お話会のワークでは、出演者の一人が自分のことや経験について話した後、別の出演者が動きを加えながら同じ話をします。聞いた言葉から自分のなかでイメージを育て、そのイメージから身体性と新たな言葉を生み出しています。

改めて、台本読み。言葉として出てくる良さを生かしながら読み合わせ、読んだ感覚について対話します。

「これまで手がけた作品では、しゃべっている人が動いていました。でも、この作品は現段階ではそうでなくていいと考えています。しゃべり終わりが踊り終わりでなくても」と岡田さん。

出演は、愛知県芸術劇場ダンスアーティストの酒井はなさん、島地保武さん、そして中村恩恵さん、入手杏奈さんといった実力派ダンサーに、俳優の矢澤誠さん、気鋭の音楽家小林うてなさん

\コメントをいただきました!/

酒井 これまで岡田利規さんとの共作『瀕死の白鳥 その死の真相』『ジゼルのあらすじ』(愛知県芸術劇場×DaBY共同製作)にはソロで出演し、いずれもバレエをベースにした作品でした。今回はダンス兼演劇の領域に踏み込み、パフォーマーとして新しい自分を発見しています。言葉と身体、ダンスと演劇はもともと切り離せないもの。岡田さんは常に舞台で見たことのないものを探し続けていて、その過程に立ち会えるのは刺激的です。また、今回は初のグループ作品。さまざまなメンバーと向き合えることを楽しみにしています。

酒井 これまで岡田利規さんとの共作『瀕死の白鳥 その死の真相』『ジゼルのあらすじ』(愛知県芸術劇場×DaBY共同製作)にはソロで出演し、いずれもバレエをベースにした作品でした。今回はダンス兼演劇の領域に踏み込み、パフォーマーとして新しい自分を発見しています。言葉と身体、ダンスと演劇はもともと切り離せないもの。岡田さんは常に舞台で見たことのないものを探し続けていて、その過程に立ち会えるのは刺激的です。また、今回は初のグループ作品。さまざまなメンバーと向き合えることを楽しみにしています。

島地 私は普段から、新しいものを探し続けていて、特に言葉と動き、発話と踊りの関係には興味があります。今回は思いがけないところにたどり着けそうな予感。すごく絶妙でふわふわしていて、まだ答えは見えていないけれど、こんな繊細でささやかなことに時間をかけるクリエイションは久しぶりでとても嬉しいです。感情と言葉と動きが一致しているのは多分、一般的には心地いいけれど、私はそれがズレた瞬間にぐっと引き込まれたりする、いい意味で裏切られる作品になる気がしています。また、ツアーがあるので、その土地ごとに違う質感になる気がしています。

島地 私は普段から、新しいものを探し続けていて、特に言葉と動き、発話と踊りの関係には興味があります。今回は思いがけないところにたどり着けそうな予感。すごく絶妙でふわふわしていて、まだ答えは見えていないけれど、こんな繊細でささやかなことに時間をかけるクリエイションは久しぶりでとても嬉しいです。感情と言葉と動きが一致しているのは多分、一般的には心地いいけれど、私はそれがズレた瞬間にぐっと引き込まれたりする、いい意味で裏切られる作品になる気がしています。また、ツアーがあるので、その土地ごとに違う質感になる気がしています。

中村 岡田さんが何度もおっしゃるのは、「まずはイメージがあって、そこから言葉や動きが生まれる」ということ。稽古では、言葉からイメージをつくり、そのイメージから動きを生み出す取り組みをしており、まさにクリエイションの現場に関わっている感覚です。言葉の可能性をみんなで探り合いながら毎日アップデートされていく様子は、長くNDTで踊っていた頃のイリ・キリアンさんの作品作りにも通じます。キャリアを重ねるほど固まっていくアイデンティティや周囲からのレッテルを取り除くのは、自力では難しいこと。だからこそ、新しい自分が生まれるのを楽しみにしつつ、少しの恐怖も(笑)。今回の舞台では、私たちがどうなるのか、とても楽しみです。

中村 岡田さんが何度もおっしゃるのは、「まずはイメージがあって、そこから言葉や動きが生まれる」ということ。稽古では、言葉からイメージをつくり、そのイメージから動きを生み出す取り組みをしており、まさにクリエイションの現場に関わっている感覚です。言葉の可能性をみんなで探り合いながら毎日アップデートされていく様子は、長くNDTで踊っていた頃のイリ・キリアンさんの作品作りにも通じます。キャリアを重ねるほど固まっていくアイデンティティや周囲からのレッテルを取り除くのは、自力では難しいこと。だからこそ、新しい自分が生まれるのを楽しみにしつつ、少しの恐怖も(笑)。今回の舞台では、私たちがどうなるのか、とても楽しみです。

入手 岡田さんの作品は昔から拝見していて大好きです。岡田さんが書かれた言葉を、自分を通して発することにまずとても喜びがあります。登場人物の言葉がそれぞれの出演者たちに似合っているのが面白いなぁと感じます。稽古を重ねるなかで、最初にはなかった感覚や、イメージの持ち方がどんどん耕されていくのを実感しています。“イメージを持つ”と一言でいっても、その持ち方によって全く違う動き、表現が生まれるので、いろいろ探しながら発見することがたくさんあります。出演者全員がいい意味でそれぞれ違う方向へ進んでいて、同じ場にいながら違うレールを走っているような。でも一緒にやる!という面白さがあり、自由でいい、ということをみなさんから教えてもらっています。

入手 岡田さんの作品は昔から拝見していて大好きです。岡田さんが書かれた言葉を、自分を通して発することにまずとても喜びがあります。登場人物の言葉がそれぞれの出演者たちに似合っているのが面白いなぁと感じます。稽古を重ねるなかで、最初にはなかった感覚や、イメージの持ち方がどんどん耕されていくのを実感しています。“イメージを持つ”と一言でいっても、その持ち方によって全く違う動き、表現が生まれるので、いろいろ探しながら発見することがたくさんあります。出演者全員がいい意味でそれぞれ違う方向へ進んでいて、同じ場にいながら違うレールを走っているような。でも一緒にやる!という面白さがあり、自由でいい、ということをみなさんから教えてもらっています。

矢澤 作品のテーマにある“所有”の問題はすごく面白いと思いました。それを岡田さん独自の、ある意味振り切った言葉で書かれている。岡田さんが演劇や舞台作品を今どういう風に上演するかを考えたことが、ギミック的な言葉としてテキストのなかにいっぱい組み込まれています。それが一番面白いなと。そのことが、今回チャレンジしている言葉と動きの新しい質感や、観客との新しい関係を生み出すことにつながっていくと思います。

矢澤 作品のテーマにある“所有”の問題はすごく面白いと思いました。それを岡田さん独自の、ある意味振り切った言葉で書かれている。岡田さんが演劇や舞台作品を今どういう風に上演するかを考えたことが、ギミック的な言葉としてテキストのなかにいっぱい組み込まれています。それが一番面白いなと。そのことが、今回チャレンジしている言葉と動きの新しい質感や、観客との新しい関係を生み出すことにつながっていくと思います。

小林 音楽家であり出演者でもある立場で舞台作品に関わることは、とにかく新鮮で楽しいです。今回は音楽劇ではなく、ダンスだけでも演劇だけでもない。音楽のためにみなさんが踊るわけでも、演劇のために音楽を鳴らすわけでもないというのが面白いところです。言葉のためのダンスなのか、ダンスのための言葉なのか、言葉のための音なのか──正解はないし、すべてが正解とも言えるなかで、音楽家として何を正解にするか。自分のなかでの正解に近づくとはどういうことなのか、音を想像しながら考え始めているところです。

小林 音楽家であり出演者でもある立場で舞台作品に関わることは、とにかく新鮮で楽しいです。今回は音楽劇ではなく、ダンスだけでも演劇だけでもない。音楽のためにみなさんが踊るわけでも、演劇のために音楽を鳴らすわけでもないというのが面白いところです。言葉のためのダンスなのか、ダンスのための言葉なのか、言葉のための音なのか──正解はないし、すべてが正解とも言えるなかで、音楽家として何を正解にするか。自分のなかでの正解に近づくとはどういうことなのか、音を想像しながら考え始めているところです。

統括プロデューサーの愛知県芸術劇場芸術監督の唐津絵理インタビュー

唐津 『ダンスの審査員のダンス』は、ジャンルを横断し、表現の可能性を探る愛知県芸術劇場×Dance Base Yokohamaによる岡田利規さんと取り組んだ作品のシリーズ第3弾です。プロフェッショナルな現場の第一線で活躍するダンサー・俳優らが「ダンスとは何か」や「言葉とは何か」といった根源的な問いを起点に「所有」という現代的なテーマに挑みます。

唐津 『ダンスの審査員のダンス』は、ジャンルを横断し、表現の可能性を探る愛知県芸術劇場×Dance Base Yokohamaによる岡田利規さんと取り組んだ作品のシリーズ第3弾です。プロフェッショナルな現場の第一線で活躍するダンサー・俳優らが「ダンスとは何か」や「言葉とは何か」といった根源的な問いを起点に「所有」という現代的なテーマに挑みます。

2021年に当劇場で企画したプロジェクトで、“わたしのからだは わたしのものか”をテーマにしていたように、ダンスに携わる人は、自身の身体と対峙し、どのように扱うか常に自らの身体と向き合っています。そして、振付家や演出家との関係においては、身体あるいは作品自体について「所有」の議論が生まれます。

本作では表現の本質に迫りつつ、現代社会における「所有」を見つめなおすきっかけにもなるはずです。

それぞれの経験や興味によって、いろいろな見方ができる作品ですので、ぜひ各劇場でご覧ください。

特に、今回は岡田さんが手掛ける本作の脚本は純粋にとても面白いので、敷居は低くいつもよりリラックスした気持ちで鑑賞いただける公演になるかと思います。

© Yusei Fukuyama

ダンス作品兼演劇作品『ダンスの審査員のダンス』

開催日時/2025年9月19日(金)19:00〜、20日(土)14:00〜、21日(日)14:00〜

場所/愛知県芸術劇場小ホール(愛知芸術文化センター地下1階)

チケット/愛知公演 発売中

ツアー情報

東京公演

2025年10月1日(水)〜5日(日)

舞台芸術祭「秋の隕石2025東京」東京芸術劇場 シアターイースト

高知公演

2025年12月13日(土)・14日(日)

高知県立美術館 ホール

長野公演

2026年1月12日(月・祝)

福岡公演

2026年1月25日(日)

J:COM 北九州芸術劇場 中劇場

撮影・取材・文/村瀬実希(MAISONETTE Inc.)

※ 掲載内容は2025年9月2日(火)現在のものです。