2025/04/28

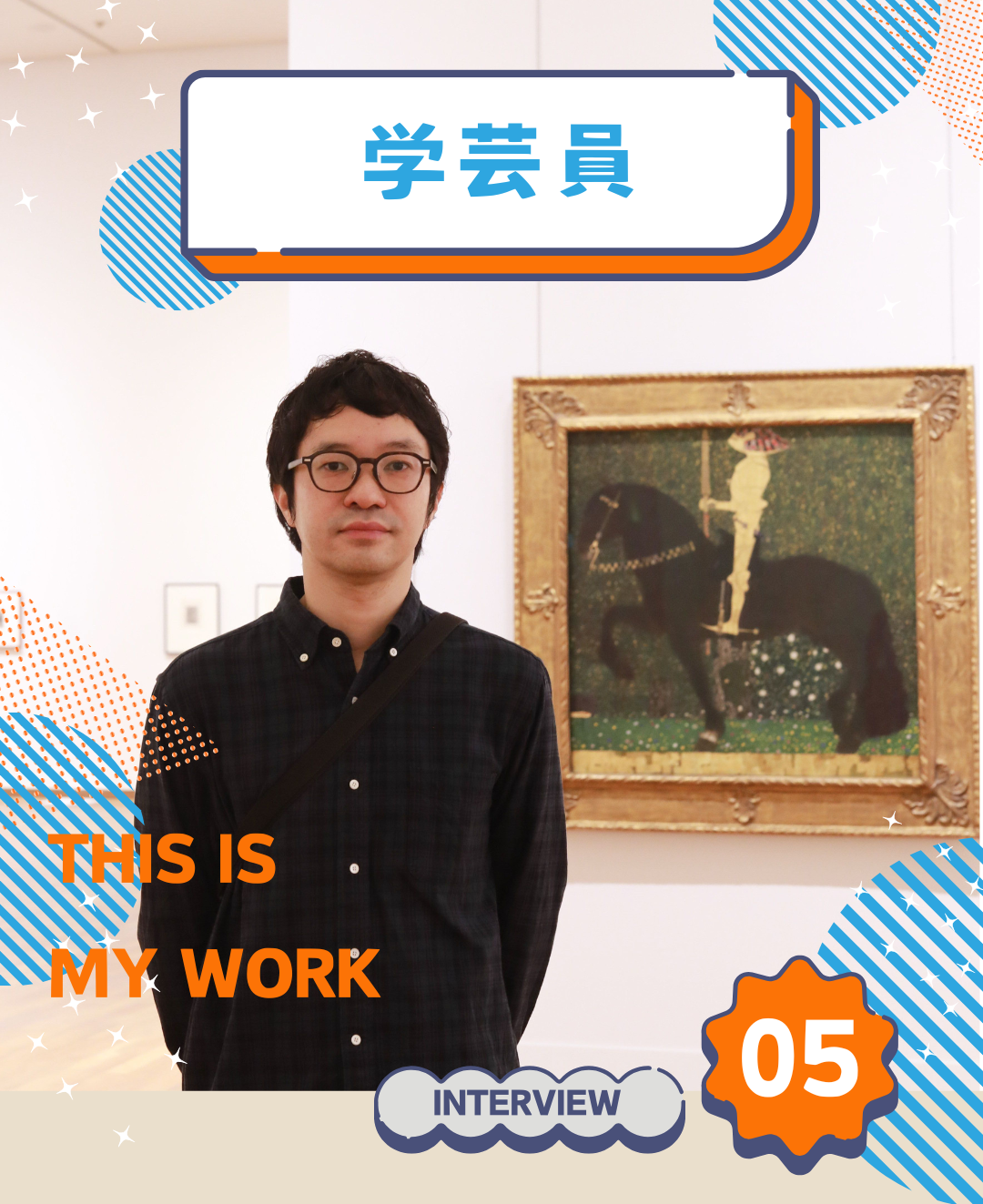

「県民の広場」「世界への窓」となる劇場へ 唐津絵理 芸術監督 Q&A【愛知県芸術劇場】

「愛知県民のみなさんにとって、劇場がもっと身近で、開かれた場所となることを目指す」

そんな情熱と使命を胸に、愛知県芸術劇場 芸術監督(アーティスティックディレクター)・常務理事を務める唐津絵理は、愛知、そして愛知から世界への芸術文化の発信に挑戦を続けています。

日本初の舞踊学芸員として、愛知芸術文化センターに勤めて約30年。現在、劇場の顔といわれていますが、どのような人物なのか?

今回は、そんな唐津芸術監督を大解説! 子ども時代のエピソードから現在の取り組みまで、舞台芸術への思いをいろいろ伺いました。

愛知県芸術劇場を普段訪れるという方はもちろん、これから足を運ぶという方にもきっと新たな発見があるはずです。

- 目次 -

Q1 子ども時代の興味・関心

まずは、ダンスに興味をもったきっかけなどをお聞かせください。

唐津 そうですね、身体の表現に惹かれたのは、体操選手だった両親の影響がありました。遡ると保育園の時代になります。この頃から、みんなの前で踊ることが好きだったようで、先生から「ダンスを始めては?」と、アドバイスを受けたこともありました。覚えている範囲では、踊りが好きな子に声をかけて、私が振り付けをして一緒に踊ったりもしていましたね。小学生の時代は、「6年生を送る会」で1~5年生までの全員の振り付けを先生から頼まれたりしたこともありました。どちらも小さいことですがコーディネート、プロデュースしているような感覚も今思えばありますね。コミュニケーションを図りながら、創作から発表までの一連の流れを自然のうちにやっていたようです。また、そのほか“表現”自体に興味もあって、ピアノを習ったり、クラブ活動で演劇も行っていました。ほかにも器械体操やスケート、中学生まではバレエ、高校時代には新体操に打ち込みました。総合芸術としての舞台の魅力に強く惹かれていて、すべての興味の根底には、やはり「身体」があったのだなと感じています。

Q2 表現する側から舞台を支える側へ―愛知芸術文化センターへの入職

どのようなきっかけから、舞台を支える側に携わりたいとお考えになりましたか。

唐津 高校時代、ダンスに関わる仕事をするにはと考えて、東京の舞踊教育学科のある大学に進学しました。大学院生のとき、ダンスカンパニーの一員としてニューヨーク公演に出演したことが大きな転機となりました。無名の日本人が踊るのに、1週間の公演はすべて満席。年齢を問わず、多くの観客が「この劇場やフェスティバルなら、きっと面白いはず」と期待して集まってくる環境に強い衝撃を受けました。「日本でも、こんな環境をつくるにはどうすればいいのか?」と考えるきっかけになったのです。

ちょうどその頃、日本にはピナ・バウシュやウィリアム・フォーサイスといった巨匠の振付家の作品、そして世界的に有名なダンス・カンパニーのローザスなどが来日していました。彼らの圧倒的な才能を感じる作品を「観る」体験もまた、ダンスに対する価値観や見方を大きく変える出来事でした。ダンスや創作が好きな自分の熱量を、ただ自分が表現する自己満足のためだけに使うのではなく、社会に対して舞台の魅力を伝えていくために活かしたい——そんな思いが直感的に生まれ、舞台芸術を広めることで、より多くの人に役立てていく決意を固めました。のちに、ローザスは愛知県芸術劇場で何度も上演していただいています。

大学の舞踊学科の同期とともに。

そうしたなか、1992年の愛知芸術文化センター開館。この1年後に入職が決まり、日本初の舞踊学芸員として県民の方をはじめ、より多くの方に芸術を届けるという仕事がはじまりました。アートのすそ野を広げる普及啓発のワークショップや、オーストラリアとの国際共同制作によるダンス公演、ダンスを中心に多領域のアートとのコラボレーションによる「ダンス・オペラ」シリーズなど、現在の劇場の自主事業にもつながる企画もプロデュースしてきました。愛知芸術文化センターは、本格的なオペラやバレエ公演が上演可能な大ホール、日本最大級のパイプオルガンを持つクラシック音楽に最適なコンサートホール、自由度の高い小ホールといった専門性の高いさまざまな劇場を擁する日本でも最初の施設なので、当時から質の高い公演が望まれていたと感じていました。

大ホールでプロデュースした愛知芸術文化センター製作ダンス・オペラ『UZME』(2005年)© 瀬戸秀美

コンサートホールでプロデュースした質の高い「ダンス・コンサート」シリーズ。『stars in Blue』(2019年)には、当時ウィーン国立歌劇場バレエ団芸術監督を務めたマニュエル・ルグリ等が出演 © 瀬戸秀美

小ホールでプロデュースした日本×香港×オーストラリアの国際共同製作プロジェクト「ON VIEW:panorama」(2020年)。共同製作を重ねてきたオーストラリア在住の映像作家であり振付家のスー・ヒーリーが演出。日本人ダンサーとしては写真の湯浅永麻さん等も出演。

また、作品を創作していくなかで多くの出逢いもありました。ダンサー・振付家の方はもちろん、演出家、音楽家、俳優、批評家やメディアの方、そして舞台を観に来られるお客さまなど、数えきれない出逢いがあり、劇場や私のことを支えてくださっていると感じます。そのなかでも名古屋出身で国内外でご活躍されている同世代アーティストにはインスパイアされてきました。例えばダンサーの平山素子さん、豊橋出身のパーカッショニスト加藤訓子さんは私がまだこの仕事をはじめてまもない頃にお会いした方々で、今も当劇場で作品の創作や上演を行っていただいています。お二人とも国内外の幅広いフィールドで活躍されているため、機会は限られていますが、加藤さんが出演される公演は、2026年3月に開催予定です。こちらは、長くおつき合いのあるダンスアーティストの中村恩恵さんも出演される当劇場らしいプログラムだと思います。平山さんとは数多くの作品をともに創り、現在は育成プロジェクトのメンターとしてもご参加いただいています。

コロナ禍に創作・上演したダンス作品の全国7都市をめぐるツアー公演「Performing Arts Selection 2022」につながった「ダンスの系譜学」より(2021年)主要メンバーとの公演後の集合写真。

唐津芸術監督は、これら愛知県芸術劇場の自主事業だけではなく、あいちトリエンナーレ2010~16ではパフォーミング・アーツ部門でキュレーターを務めるなど、大規模な国際共同製作から実験的パフォーマンスまで、企画した作品やプロジェクトは200を超えるという。所属する組織は愛知県文化情報センターから愛知県芸術劇場へと移り、シニアプロデューサー、エグゼクティブプロデューサーとして活動してきた。また、横浜にあるプロフェッショナルなダンス環境の整備とクリエイター育成に特化した事業を企画・運営するダンスハウスDance Base Yokohama、通称DaBY(デイビー)の立ち上げに参画し、アーティスティック・ディレクターに就任。愛知県芸術劇場との官民連携にも力を入れた。連携によって生まれたのがコロナ禍に創作・上演したダンス作品の全国7都市をめぐるツアー公演「Performing Arts Selection 2022」。ダンスの多様性を示したことが国にも高く評価され、2023年に令和4年度(第73回)芸術選奨文部科学大臣賞を受賞した。

芸術監督への就任はこの約一年後となる。

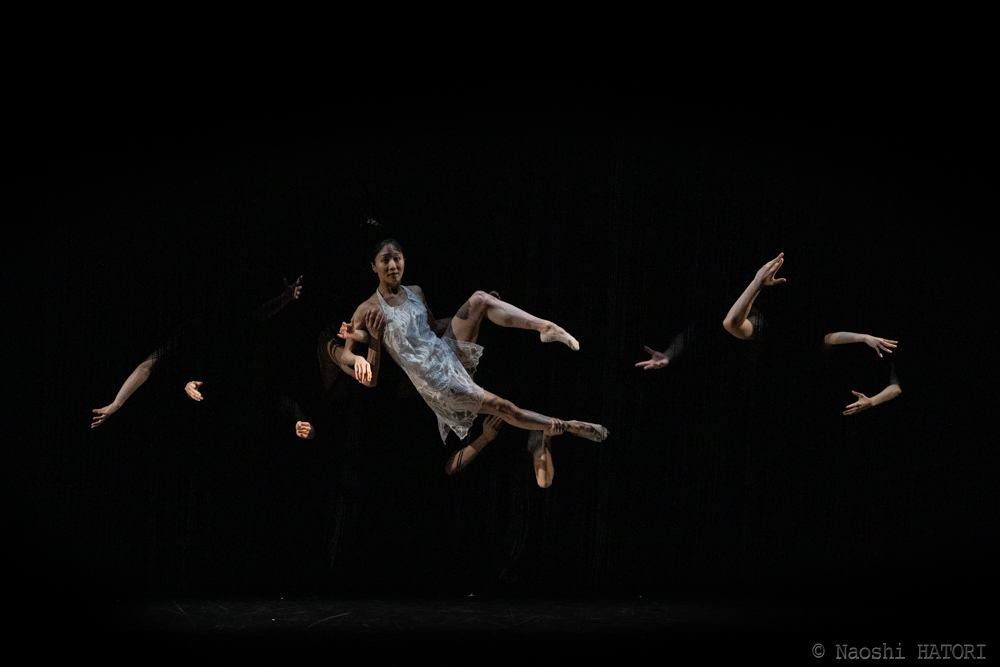

バレエダンサーの酒井はなさんと演出家の岡田利規さんによる初顔合わせの『瀕死の白鳥 その死の真相』(『ダンスの系譜学』より)この企画は2021年10月の世界初演を皮切りに、国内外あわせて4年間で13会場で上演。© Naoshi Hatori

令和4年度(第73回)芸術選奨文部科学大臣賞贈呈式。

Q3 芸術監督と常務理事のお仕事

唐津さんは2024年4月に愛知県芸術劇場芸術監督(アーティスティックディレクター)、7月に愛知県文化振興事業団の常務理事に就任されていますが、このポジションでの具体的なお仕事を教えてください。

唐津 芸術監督は、劇場がこれから何をするべきかの、劇場の方向性を企画や言葉で指し示すことが主な仕事だと思っています。「愛知県民のみなさまに劇場を身近に感じてもらうには?」と、みなさまの期待に応えられるよう摸索する日々です。時間の制約はありますが可能な限り国内外で多様な舞台を視察し、お客さまがどのように受け止めているか、この劇場・地域に適しているかなども考えています。また、コンシェルジュのような存在とも感じているので、会場のフロントにも立ちながら、お客さまとダイレクトにコミュニケーションを取るようにも心がけていますので、見かけたらぜひ声をかけてください。

公演時の唐津芸術監督。劇場の入口で、みなさまをお迎えします(写真は大ホール前)。©Tatsuo Nambu

池田扶美代(ローザス創立メンバー・ダンサー・振付家)との芸術監督クロストーク。愛知芸術文化センター フォーラムⅡにて(2024年7月)。ローザスは30年以上にわたり交流を深めてきたダンス・カンパニー。

日本で芸術監督と言えば、アーティストが劇場の顔として就任し、自身の作品をつくることが主流です。私のようにプロデューサーというアーティストを支える立場の人物が務めるのは珍しいケースですが、海外ではたくさんの事例があります。これまで私が取り組んできた成果を認めていただいたのだと考え、専門分野のダンス領域を伸ばしていきながら、全体を俯瞰した状態で、劇場が発展していくために多方面に拡張することが必要だと思っています。さまざまな方々と関わるなかで必然的に学ぶことも変わってきました。舞踊や芸術に関するものに限らず、文化と権力の関係、マイノリティ、周縁化された人々の文化研究など、最近はカルチュラル・スタディーズのような領域横断的な内容の本を読むことも増えてきました。

愛知芸術文化センターの前で

その一方で、常務理事は予算や人事などを扱うマネジメント職にあたります。例えば芸術監督が「こんな作品を上演したい」とイメージできても、金銭面で実現できない可能性もありますよね。一人で芸術面とマネジメント面、両方を考えるのは大変です。理想と現実、自分のなかで駆け引きのようなものが起きてジレンマに陥ることもあります。でも、おかげさまで適応能力が高まっているようで(笑)、いずれも責任が伴う仕事でしんどい時もありますが、与えられた使命だと思って、何でもポジティブに取り組むよう心がけています。

Q4 唐津芸術監督の想い

唐津芸術監督は「劇場」をどのような場所と考えていますか?

唐津 日本全国には3,000を超える公立文化施設がありますが、上手く活用されているかというと、そうでもなくて。これらは箱物行政とも批判されることもありますよね。素晴らしい施設を有効に活用するためにはどのような活動をするべきか。特に国内で3番目に大きい都市にある愛知県の公立劇場の使命を30年にわたって仲間たちと追求しながら、様々な活動や企画を実践してきました。

大ホール前のパブリックスペースでも様々なパフォーマンスを開催してきた。© Naoshi Hatori

例えば劇場法という法律の前文に、劇場は「新しい広場」と位置付けられています。広場に遊びに行くように、劇場に気軽に足を運んでいただけるといいですよね。劇場という広場は、ひとつには多様な人々が出会うコミュニティの役割を担っているのだと思います。

大学時代からの友人でもある近藤良平さん(現:彩の国さいたま芸術劇場芸術監督)率いるコンドルズと大村知事。愛知県芸術劇場オープンハウスより(2019年5月)。© Naoshi Hatori

また、国際化が進むなかでの劇場は「世界への窓」にもなることが望まれています。素晴らしい海外の作品を招聘することももちろんですが、それだけではありません。「自分ひとりではたどりつけないところまで連れて行ってくれる場所」という意味で、知らない世界への入り口として窓の役割があると思っています。

愛知県芸術劇場プロデュースにより約9年間にわたり、国内外で30公演以上の上演を行ってきた「ダンスとラップ 島地保武×環ROY『ありか』」2025年4月には香港公演も開催。写真はフランス・パリ公演(2020年)の様子。 © 提供_Maison de la culture du Japon à Paris - Japan Foundation

今の世の中は便利なもので、インターネット上で多様な情報を知って、様々なことを経験したり、どこにでも行けるような気もしますが、身をもって実感することは難しいですよね。

劇場は、私たちの知らないもの/ことに出会える場所です。そこには、デジタルや普段の生活では得られないさまざまな感覚があります。今まで感じたことのないドキドキやワクワク、ヒリヒリや違和感だったり、もしかしたら嫌だと感じることもあるかもしれません。

国内外5か所のツアーを行った愛知県芸術劇場×DaBY ダンスプロジェクト 鈴木竜 × 大巻伸嗣 × evala『Rain』初演より(2023年3月)。愛知県出身で新国立劇場プリンシパルの米沢唯さんを起用。

でも、それによって、自分が知らなかった自分に出逢えたり、新しい価値観を発見したり、想像力が生まれます。話は少し逸れて壮大になりますが、どのような時代になっても人の争いが依然として絶えないのは、自分の理解の範疇を超える人たちへの想像力が欠けているからではないでしょうか。人としてお互いにリスペクトし合い、フェアに接することが重要になっていると感じています。想像力を育むことのできる芸術体験は自分とは異なる多様な存在・他者がいることに気づかせてくれる、まさに今こそ価値のあるものだと思っています。

圧倒的なパフォーマンスに対して来日のたびに賞賛を浴びる世界的ダンスカンパニーをNDT(ネザーランド・ダンス・シアター)をオランダから招聘。NDTプレミアム・ジャパン・ツアー2024より。写真は、クリスタル・パイト振付『Solo Echo』© Tatsuo Nambu

2025年11月24日(月・祝)にも招聘予定

そのなかで特に注目しているのが現代のダンスです。私たち人間は誰でも一つずつの体をもって生まれてきているという点で、私とあなたは平等ですよね。そして、言葉を超えて身体で創ったダンスというメディアによって、年齢・国籍・性別等を問わずコミュニケーションを取ることができます。ダンスアーティストは、身体で世界をより深く察知することができる感知能力が高い方だと感じているのですが、彼らの生み出す私たちのまだ見ぬ世界(作品)を観て、身体で体感していただきたいと思っています。

Q5 今後の展望について

唐津芸術監督が今思い描いている、これからの劇場について教えてください。

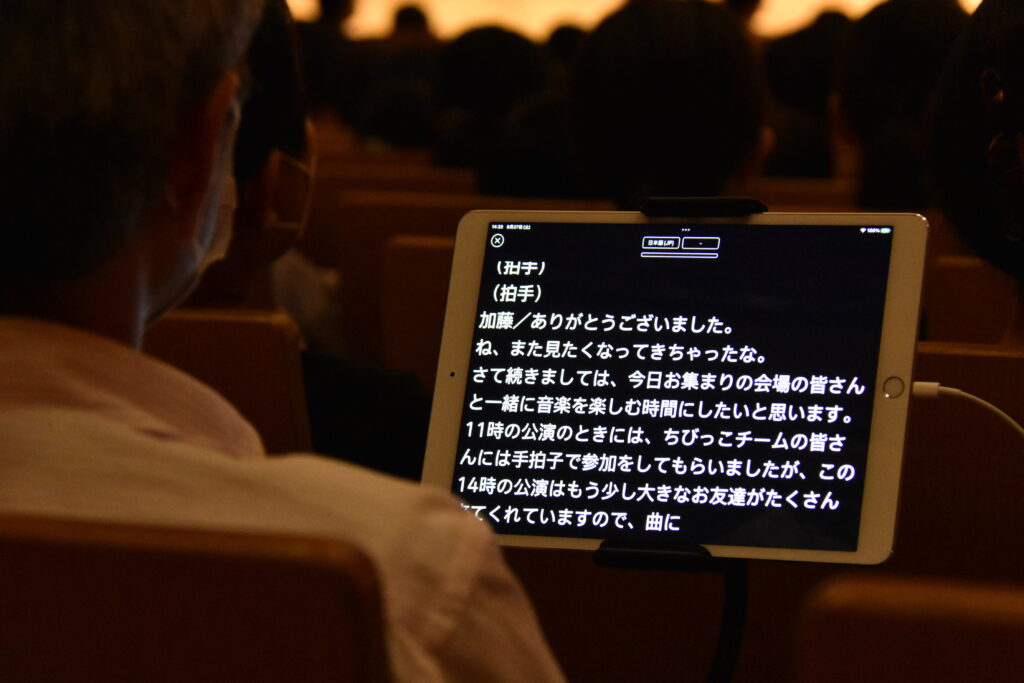

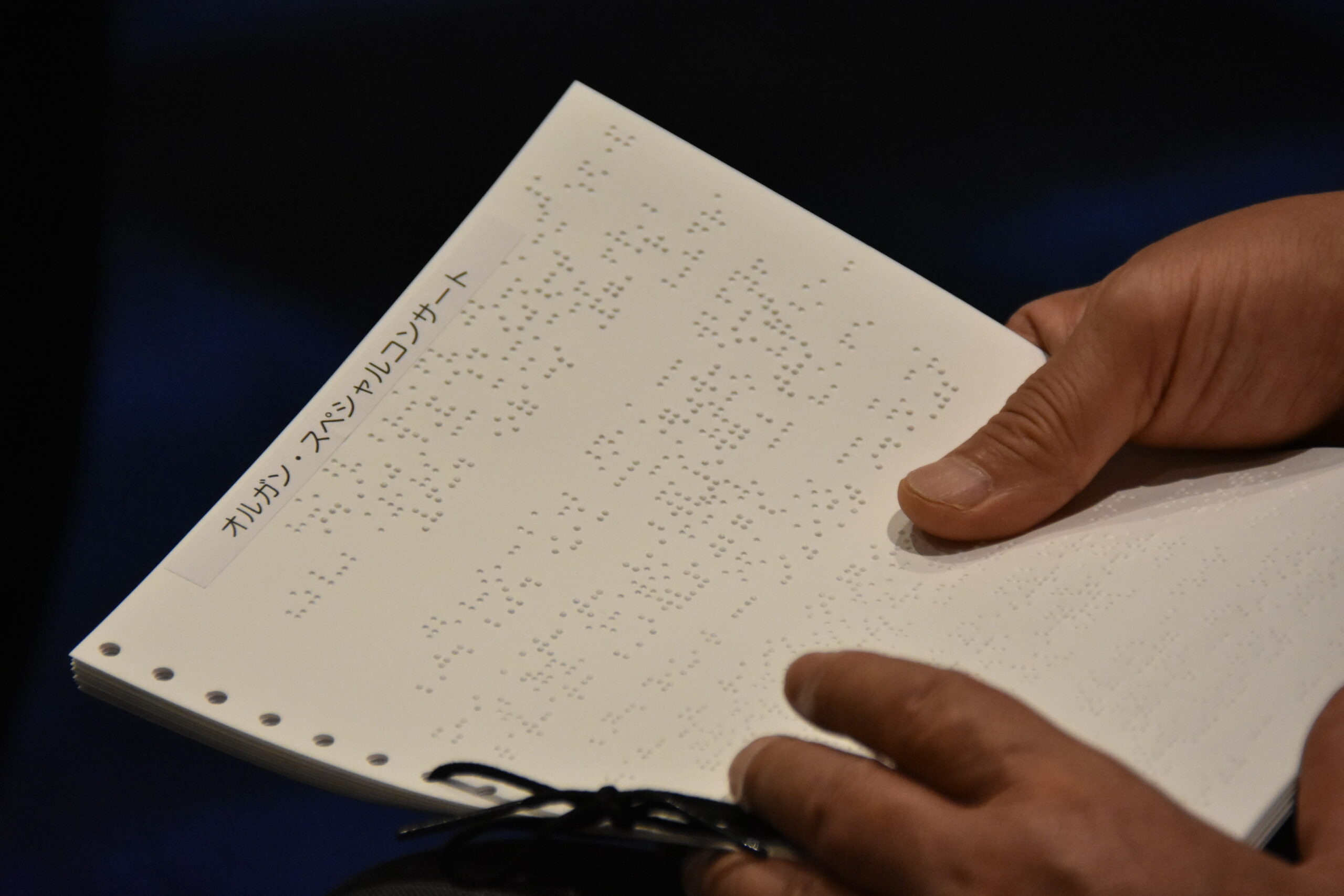

鑑賞サポート(タブレット字幕の貸し出し、点訳パンフレット)

唐津 劇場にハードルを感じている方って、まだまだたくさんいらっしゃると思うんです。それは気持ちの面だけでなく、足腰が不自由な方や障がいのある方など、さまざまな事情でお越しになれない方もいらっしゃいます。そういった方々でも気軽に足を運んでいただけるように、鑑賞サポートをはじめ、アクセシビリティを高める取り組みがスタートしています。

高校・大学の後輩でもあるダンサー・振付家の古家優里さんと赤ちゃんがいる方でも参加できるプログラムを開発して継続している。「赤ちゃんと踊ろう」(2024年)より。

例えば 毎年行っている「赤ちゃんと踊ろう」は、背景に私自身の実体験があります。子を授かると、外出が難しくなってしまうんですよね。もちろん人に預けることもできますが、赤ちゃんと一緒に親子で楽しんでもらいたいという思いが根幹にあります。2017年に文化芸術振興基本法から改正された文化芸術基本法では、「文化芸術を創造し、享受し、文化的な環境の中で生きる喜びを見出すことは、人々の変わらない願いである」とされています。文化は社会や生活を彩るもので、その一つの象徴として劇場の存在があります。

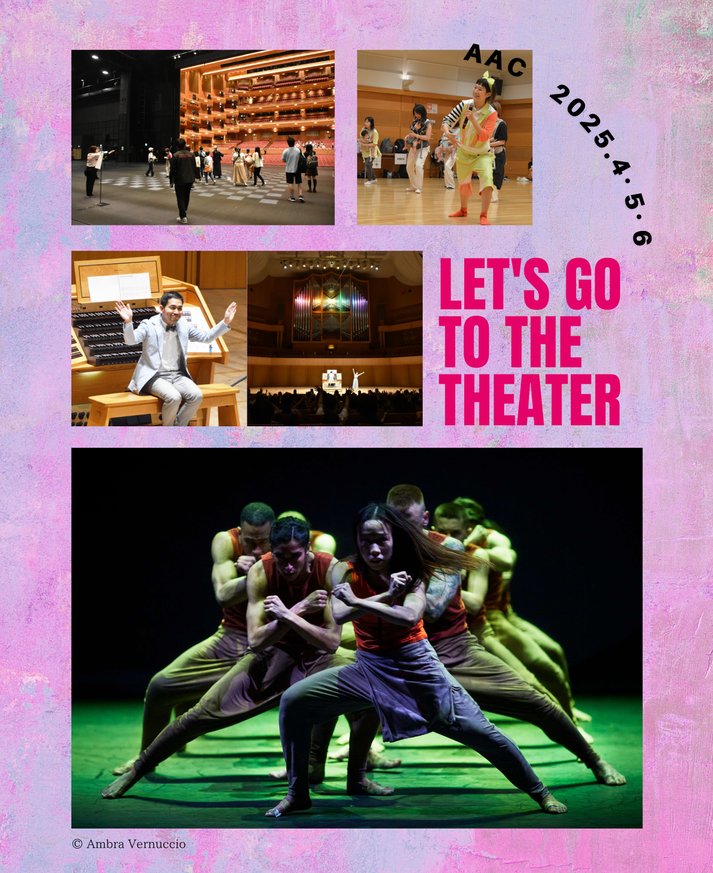

長年、私が劇場運営に関わってきたなかで、「愛知県芸術劇場の存在があったから、今の自分があります」といったことを伝えてくださる方もいて、県民の方にとっても居場所づくりができていると思うと光栄です。2025年度は、これまで劇場を訪れたことがない方々にも気軽に足を運んでいただけるように、子どもから大人まですべての人がさらに楽しめるプログラムになるよう意識しました。また、従来のような新作の創作もあります。これらのバラエティに富んだプログラムから新たな興味が生まれたり、新しい自分を発見するきっかけにもなると嬉しいです。

アーティスティックディレクターを務めているDance Base Yokohamaにて、新作クリエイションの様子(2023年12月)。

また、ここ数年は「パフォーミングアーツ・セレクション」のように、当劇場のプロデュースで新作を作り、国内外のさまざまな場所で再演する愛知発信のプロジェクトに取り組んでいます。これらを踏まえつつ、今後は新しい才能の育成・発信の場として拡張させていきたいと思い、公募プログラム「AICHI NEXT:Performing Arts Project」を始動しました。このプログラムは、また日本の舞台環境における様々な課題への、公共劇場によるチャレンジにもなっています。愛知県民にとっても、自分たちの地域で作られたものが世界的なものになっていくと、まさにシビックプライドと呼ばれる地域を誇りに思う理由につながることでしょう。年に数回は、私も海外へ行っています。自分の目で作品やお客さんの反応を見て、各地域の文化に触れて、海外招聘作品の検討・交渉をすることと同時に、当館で創作した作品の将来の上演場所もリサーチしています。

Q6 アートの複合文化施設としての魅力

愛知芸術文化センターと歩んでこられているなかで、この場所にはどのような魅力があると感じていますか

唐津 私は東京で生まれ、学生時代は両親の故郷である熊本で過ごし、その後30年以上愛知におりますが、愛知県は大変便利で住みやすい地域だと感じています。そして、豊かだと思います。一つの場所にさまざまな物事がぎゅっと集まっているので一体感がありますね。一度愛知を離れても、また戻りたいと思う人は多いのではないでしょうか。ここに居続けたいと思ってもらうためにも、心地良い空間、同時にワクワクする刺激的な場を作っていきたいと思っています。

ここ愛知芸術文化センターは複合文化施設です。美術に触れたいときは美術館へ、身体表現や音楽に触れたいときは劇場など、その時の自分にあったアートの選択ができる日本でも珍しい施設となっています。アート専門の図書館“アートライブラリー”では芸術専門の書籍や楽譜、過去の作品の映像や資料を見ることができますし、公演の前後にレストランへ立ち寄ることもできます。この施設ならではの楽しみ方がいくつもあります。

ぜひ何度も訪れて見つけていただけると嬉しいです。

ありがとうございました。本記事では、唐津芸術監督のこれまでと現在行っている取り組みを中心にご紹介してきました。

2025年度から新たにスタートする愛知県芸術劇場ダンスアーティストの就任と新プロジェクト「Constellation(コンステレーション)」にもご注目ください。

唐津絵理

Eri Karatsu

お茶の水女子大学文教育学部舞踊教育学科卒業、同大学院人文科学研究科修了。舞台活動を経て、1993年より日本初の舞踊学芸員として愛知芸術文化センターに勤務。2003年に所属の愛知県文化情報センターで第1回アサヒビール芸術賞受賞。2010年〜16年あいちトリエンナーレのキュレーター(パフォーミング・アーツ)。大規模な国際共同製作から実験的パフォーマンスまでプロデュース、招聘した作品やプロジェクトは200を超える。 2020年にDaBY(Dance Base Yokohama)アーティスティックディレクターに就任し、パフォーミングアーツ領域全体の活動環境の整備、アーティスト・ダンサー・スタッフの権利擁護、観客・市場拡大施策等に積極的に関わる。フェアトレードの考え方を引用した言葉「フェアクリエイション」を生み出し、創作環境の整備に向けて取り組む。多様な活動が、芸術振興の意味や方法を改めて問い直す契機として評価を受け、令和4年度(第73回)芸術選奨文部科学大臣賞(芸術振興部門)受賞。著書に『身体の知性』など。 24年7月から常務理事・芸術監督(アーティスティックディレクター)。

取材・文/Re!na

編集/村瀬実希(MAISONETTE Inc.)

※ 掲載内容は2025年4月28日(月)現在のものです。