2025/10/21

愛知県文化会館 開館70周年記念インタビュー【文化講堂】知られざる現場の生の声で「あの頃」を振り返る

聞き手/愛知県美術館 主任学芸員 石崎尚・公益財団法人愛知県文化振興事業団 企画制作部 武石進衞

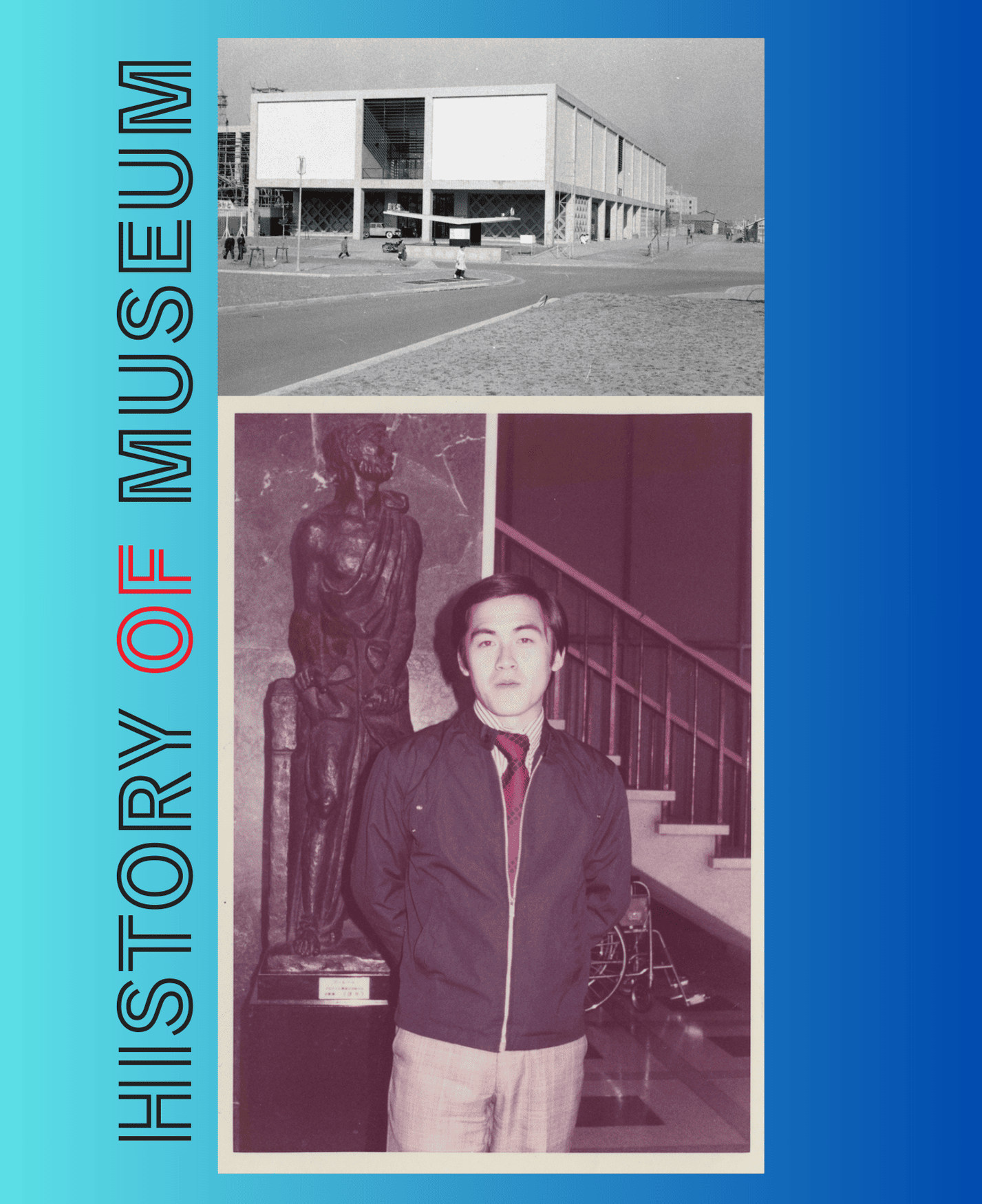

愛知県文化会館は、サンフランシスコ講和条約発効を記念して名古屋・栄、現・オアシス21の地に建設された、戦後の愛知初の本格的な文化施設です。1955年に美術館、1958年に文化講堂、1959年に図書館が開館。三つの施設が一体となった複合文化施設は、1992年10月の愛知芸術文化センター開館まで40年近くにわたり、県民のみなさまに親しまれてきました。

2025年、美術館開館70周年の節目に、文化会館の現場で働いていた職員にインタビューを実施。第2回「文化講堂」編には、成瀬錠一さんをお迎えしました。愛知県文化会館から愛知芸術文化センターへ——二つの時代を歩んだ成瀬さんの語りから、文化講堂の姿が当時の空気とともに蘇ってきます。

文化講堂外観 © 愛知芸術文化センター

文化講堂正面エントランス 1950年代後半 © 愛知芸術文化センター

- 目次 -

文化講堂が夢を見せた来日公演は、青春時代を彩る人生の宝物

──愛知県文化会館文化講堂で、一番記憶に残っていることは何ですか。

成瀬 そうですね。愛知県文化会館の職員時代はいろいろありましたが、25歳くらいのときに一般客として鑑賞した、アメリカのサックス奏者ジョン・コルトレーンの来日コンサートが個人的には一番の思い出です。文化講堂は愛知県芸術劇場ほど本格的なコンサートホールではありませんでしたが、NHKと協力して音響設計を行うなど、当時の地元ホールのなかでは秀でた環境だと感じていました。だからこそ「これは聴いておかなければ!」と思い切って一番高い席を買ったんです。

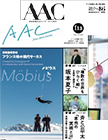

ビートルズが武道館公演で日本中を熱狂させた3週間後、1966年7月23日(土)に文化講堂でコルトレーンの名古屋公演は行われました。モダンジャズを代表する彼の信念に直接触れられたことが強く印象に残っています。そのわずか1年後に彼は他界し、8都市15公演の最終回だったこの公演が日本での最後のステージとなりました。当時のプログラムは今も私にとって大切なお宝です。記念チケットとともにずっと大事にしてきました。

講堂内 1958年(昭和33年)8月25日撮影 © 愛知芸術文化センター

講堂内 1958年(昭和33年)8月25日撮影 © 愛知芸術文化センター

成瀬さんが書き留めたジョン・コルトレーンの来日ツアースケジュール。

──文化講堂はコンサート以外にはどのように運営されていたのでしょうか。

成瀬 自主事業はなく、施設を貸出しするサービスが中心でした。県など行政に係る催事も多く、名古屋をどりの西川流をはじめ、さまざまな流派の日本舞踊、お芝居、バレエの公演や発表会、コンサートなど幅広く使われていました。その分、裏方の仕事はやりがいはありましたが大変で。創業から東海地方の舞台芸術を支えてきた専門会社もありましたが、次々に入る催事に合わせて、県の技術職員が音響や照明の技師を務めていました。しかも、幕や照明の操作も自動ではなく、手動で行っていたんです。当時の文化会館にはさまざまな技術職がいました。講堂には舞台、照明、音響、電気、ボイラーなどの技師、図書館には司書、タイピスト、電話交換などです。

──愛知県文化会館でのお仕事や、文化講堂との関わりについてもお聞かせください。

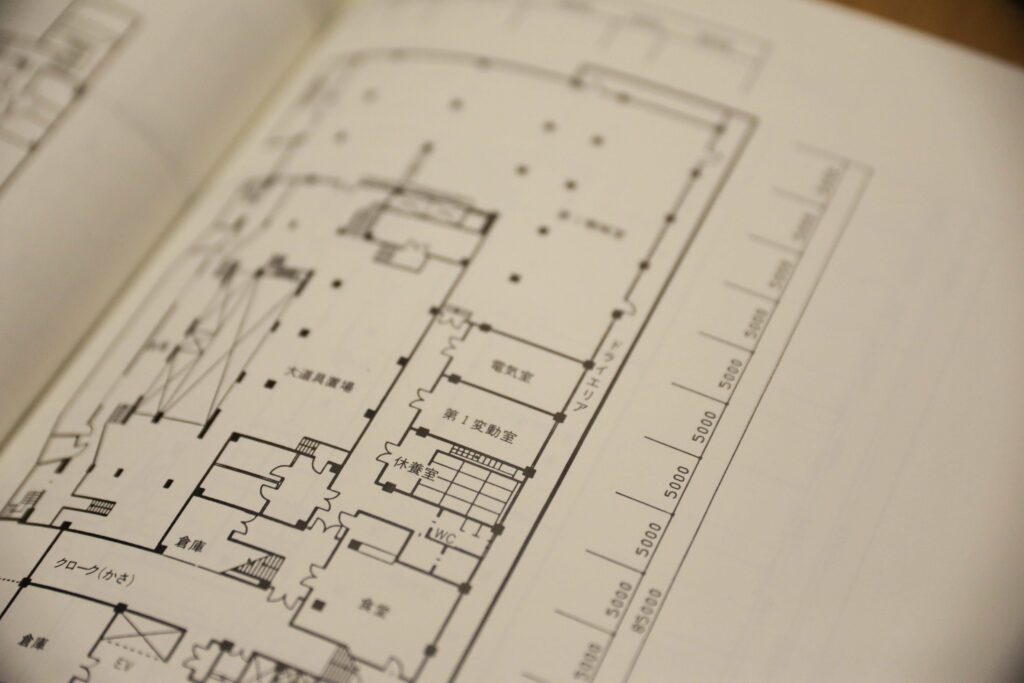

成瀬 私は1964年の東京オリンピックの年に愛知県に入職して、最初の配属先が愛知県文化会館でした。企画事業課という部署で、ギャラリースペースの展覧会の割り振りを担当するほか、オリンピックを記念した写真展も開催していましたね。藤井達吉コレクションの収蔵庫ができた頃だったので、資料の収集や展覧会「藤井達吉先生遺作展」(1965年)などにも携わりました。当時は職員が宿直を務める時代で、文化講堂を巡回することもありました。寝泊まりは電気室の隣にある畳部屋を使っていました。

愛知県庁の広報課へ異動するまでの4年間は日常生活では触れることのない経験ばかりで、とても楽しく仕事をしていました。職員同士はファミリーのような雰囲気で、地域社会とも自然にコミュニケーションを取っていました。文化会館が加入していた「関西博物館協会」の会合には、徳川美術館の学芸員の方と出席しました。そこではメディアが実施する大型巡回展などさまざまな情報交換が行われていました。

撮影日不明 © 愛知芸術文化センター

愛知芸術文化センター開館準備と広報誌「AAC」創刊

──愛知県庁の広報課から、再び愛知県文化会館へ戻ってこられたのはいつ頃でしたか。

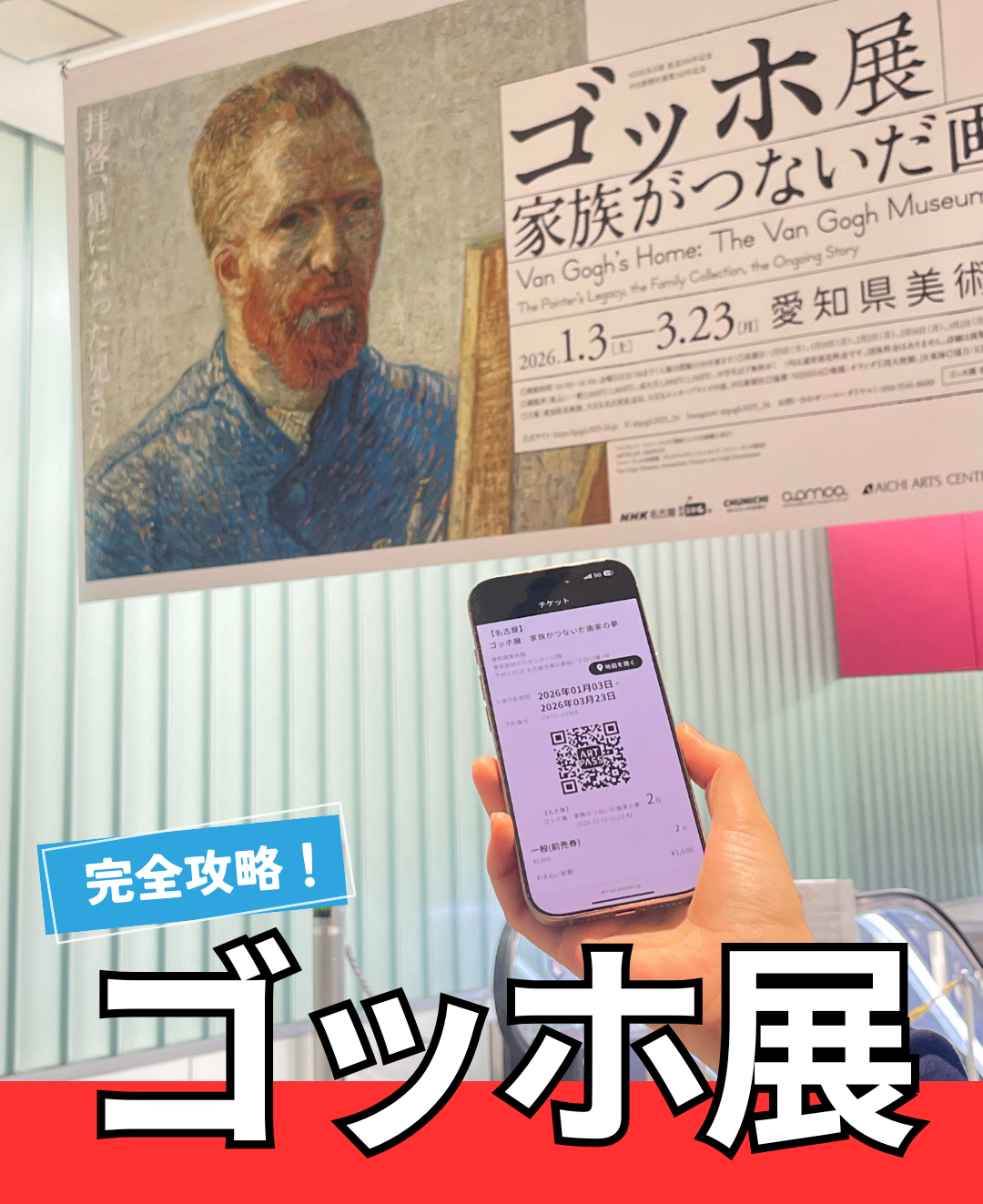

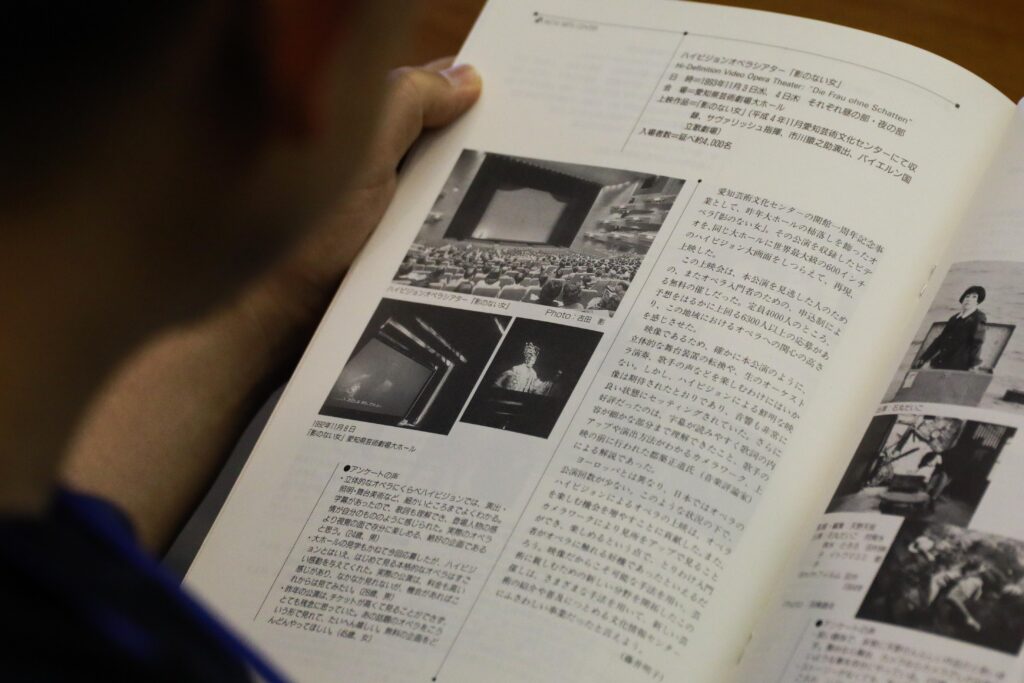

成瀬 1992年の愛知芸術文化センターがオープンする2〜3年前に、芸術に関する情報等を扱う愛知県文化情報センターの課長補佐として開館準備室に入りました。施設の設計はすでに終わっていて、あとはソフト面をどう整えるか。オープニング事業に向けて本格的に準備を進める段階でした。昼間は来客対応や外回りに追われ、舞踏カンパニー「山海塾」の公演などの開館記念事業や内覧会の準備も山積みでした。図書館の暑いなかで朝まで働いたこともあります。大ホールの柿落としを飾ったのは、サヴァリッシュ指揮のオペラ『影のない女』(R.シュトラウス作曲)。カンパニー全員を海外から迎えるため、一番大変な事業でした。

1992年(平成4年)以前に撮影 © 愛知芸術文化センター

──広報課での経験を活かして行われたことはありますか。

成瀬 まず、新聞・テレビ各社による中部芸術文化記者クラブ(MACC)を開設しました。各社記者の取材や、企画・事業の進捗、チケット情報の発表などに対応しました。また、愛知芸術文化センターの取り組みを広く知っていただくために広報誌「AAC」を創刊しました。全国の文化施設のなかでも例を見ない内容で、デザインもカメラワークも優れていたと思います。誌面サイズの大きさや印刷費・郵送料の高さについては職場でさまざまな意見が出ましたが、それでもかたちにしていきました。

“愛文ホール”の記憶から次世代の舞台芸術へ

──新館の愛知芸術文化センターに移る前の文化会館は“愛文ホール”という愛称で呼ばれ、「音がいい」と愛されていましたよね。

成瀬 それは、当時は他に類のないワン・アンド・オンリーの施設でしたから。多目的でさまざまな催しに対応でき、みなさまに親しまれていました。1,500席というライブハウスくらいのサイズ感も親密さがあり、アーティストと観客のコミュニケーションがしやすい雰囲気だったと思います。愛知芸術文化センターの愛知県芸術劇場には、2,480席の大ホールやクラシック音楽に最適なコンサートホール、自由な表現の場として創作できる小ホールが揃い、新たな時代へと移っていきました。

──文化講堂と新館の愛知芸術文化センターの両方に携わり、愛知県民として今の施設についてどのように思われますか。

成瀬 「こうなってほしい」という個人的な願望はあまりありませんが、美術館や博物館は同じかたちで止まるのではなく、歴史が香るような新たな展開へ。そして劇場は、これからの若い価値を探し出すこと。マーケットが生きている時代だからこそ、新しい才能や人材を発掘する公募プログラム(2025年度から「AICHI NEXT:Performing Arts Project」をスタート)にも期待しています。

成瀬錠一

Joichi Naruse

1964年に愛知県へ入職し、愛知県文化会館企画事業課で4年間勤務。その後、県庁広報課に16年間在籍し、県が発信する広報誌制作やテレビ・ラジオ、災害広報など幅広い業務に携わる。行政機関として初めて日本新聞協会グランプリの受賞にも貢献した。1992年の愛知芸術文化センター開館に向けて準備室の課長補佐として参画し、オープニング事業を担当。中部芸術文化記者クラブ(MACC)を開設したほか、広報誌「AAC」を創刊し、斬新な誌面で芸術文化の魅力と新時代の情報を発信した。愛知県美術館業務課長を経て、2002年に異動。

愛知県文化会館 開館70周年記念インタビュー

編集/村瀬実希(MAISONETTE Inc.)

※ 掲載内容は2025年10月21日(火)現在のものです。