2025/09/03

刺繍で紡ぐ 時代の断片 青山悟

愛知県美術館 収蔵作家インタビュー

聞き手/愛知県美術館 主任学芸員 森美樹 撮影/千葉亜津子

- 目次 -

社会構造を浮かび上がらせる

テキスタイルアートとの出会い

──工業用ミシンを使った刺繍作品を発表されている青山さんですが、どういったきっかけでこの技法を使い始めたのでしょうか?

青山 大学時代、ロンドンのゴールドスミス・カレッジのテキスタイルアート科に所属していた頃からです。本当はファインアート学科を目指していたんですけど、そちらには落ちてしまって。でも当時の先生に「テキスタイルなら余裕があるよ」と誘ってもらえたので入学しました。日本でいう“テキスタイルデザイン”を何となく想像して入ったのですが、テキスタイルアートは全く別の世界でしたね。

──どのような学科だったのでしょうか?

青山 大まかに言うとフェミニズムを根幹とするジェンダー・スタディーズ、制作を通してそれを学ぶ学科です。男性が主体のアートシーンのなかで、女性が針仕事を通じて築いてきた分野なんですよね。なので、学生も女性ばかりで男性は僕を含めて2人しかおらず。しかも、 2人とも1年目は全くついていけずに仲良く揃って留年してしまいました(笑)。それで、「これはマズい」と奮起して、あらゆる技法にトライして、結果的に残ったのがミシンとシルクスクリーンプリント。ミシンって、産業革命や女性の労働の劣勢、今の大量生産・資本主義の問題などの象徴的な機械でもあると思うんですよ。それを使って、男の僕が作品を作ったら面白いし、意図せずとも何らかの意味が生まれるのではないかという気持ちもありました。

──積極的に自分で選びとったというよりは、最終的にたどり着いたという感じだったのですね。

青山 そうですね。今思えばですけど。正直、日本人留学生で向こうにいると、いろんな困難にぶち当たるわけですよ。言葉の問題をはじめ、社会構造のなかでさまざまな困難があって、その困難に自分がどう立ち向かうかというところと、テキスタイルを扱う女性たちが社会的葛藤をどうやって乗り越えてきたかという点はリンクするような気がします。年を経るごとにそういったことにどんどん気づくようになってきて、だからこそ30年近く同じ技法で制作を続けられているのだと思います。

──ロンドンの後、アメリカ・シカゴの大学院に進まれましたが、シカゴのアートシーンからはどんな影響を受けましたか?

青山 ロンドンと比べるとアートシーンの規模は小さいですが、刺激も多かったです。行き詰まると、シカゴ美術館にジョルジュ・スーラの《グランド・ジャット島の日曜日の午後》をよく見に行ってました。リンダ・ノックリン(註)が著書のなかで、その作品について「労働と階級を描いた絵だ」と書いていますが、まさにその視点に共感していて。僕のミシンの作品も、女性の労働や資本主義の構造への批評を含んでいます。社会のなかで透明化されてしまった人たちへの光の当て方は、ノックリンの影響も大きいですね。

(註)リンダ・ノックリン(1931-2017)アメリカの美術史家、美術史におけるジェンダーの問題を取り上げた第一人者

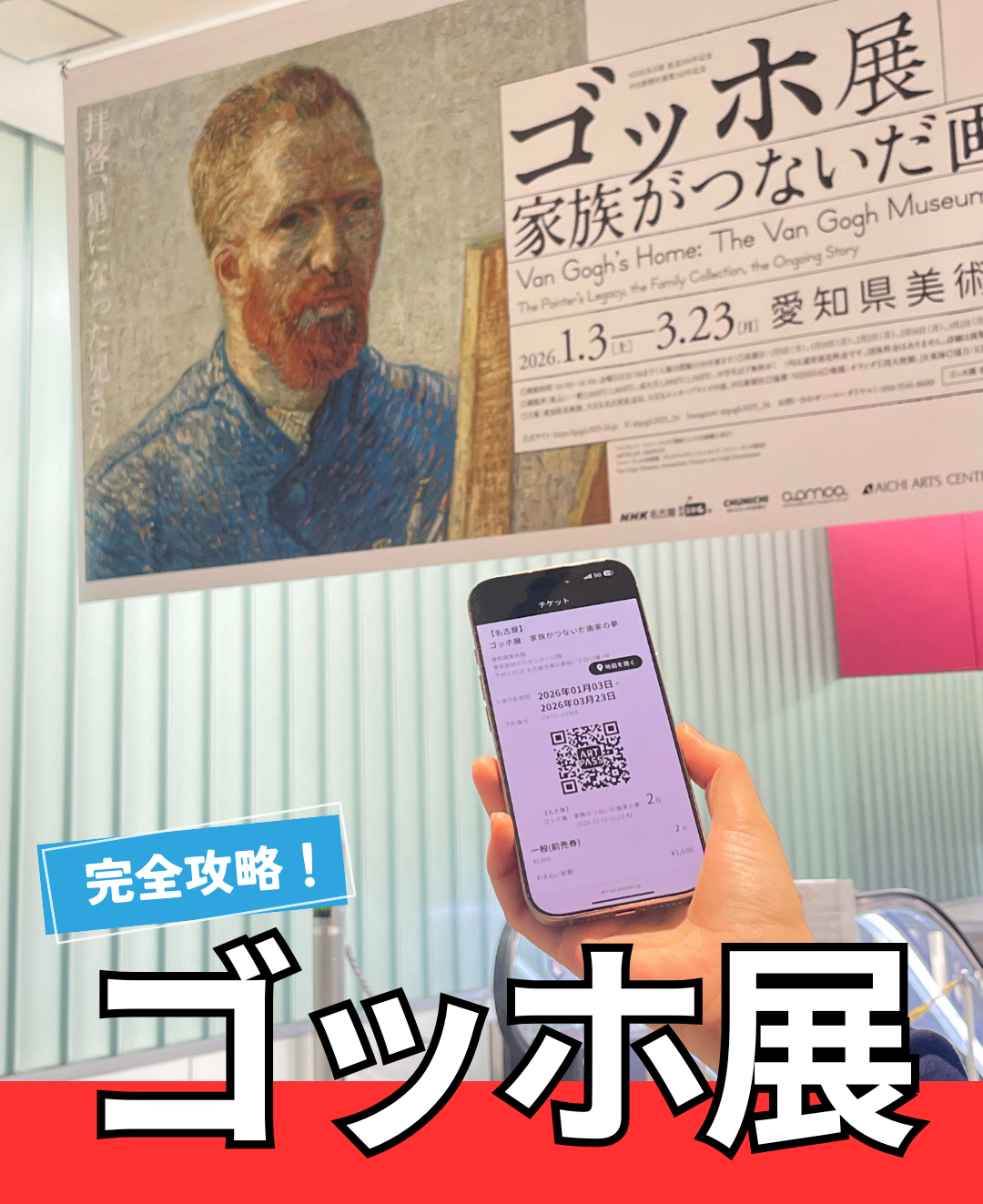

《Rose》2023年 愛知県美術館蔵

《Rose》(部分)2023年 愛知県美術館蔵

あえて裏糸を出し、バラの棘を表現するなど、細やかな技法に目を奪われる。

「消えゆくもの」と向き合い

何を縫いとどめるか

──東日本大震災直後に《Rose》を制作されました。バラのシリーズにはどのような思いがあったのでしょうか?

青山 バラの作品は、実は震災前から作っていたんですよ。当時、ウィリアム・モリスのアーツ・アンド・クラフツ運動、つまり社会運動と工芸の関係を強く意識していて。最もありふれた、言ってしまえば面白味のないモチーフであるバラに、ミシンでどこまで迫れるかという試みをしていたんですが、そのなかで震災が起きた。アーティストとして「自分に何ができるのか」と悩みましたね。速攻性を持って反応したアーティストもいましたが、僕はそういうタイプではありませんし、もっと遅効性のあるアートを信じたいと思って、バラを作り続けました。「2011年はバラしか作らない」と決めて、結果的に6本しか作れなかったのですが、それは制作の限界でもあり、むしろその限界が意味を持つのかなって。自分が社会に呼応するスピードはその頃に比べると今の方が断然早いけど、作品自体は時間が経てば経つほど普遍的になってきているのではと思います。吸い殻とは真逆ですね。

2011年に6本の《Rose》を発表した後、青山は「バラをつくることを自分の作家活動において二度としない」と宣言していたが、《N氏の吸い殻》と対置させるかたちで特別に《Rose》を再制作。過去10年をつなぐ2作品の対比にも注目したい。

《N氏の吸い殻》(部分)2023年 愛知県美術館蔵

──真逆のアプローチとなる《N氏の吸い殻》についても教えてください。

青山 ええ。僕のスタジオがいわゆる町工場の一角にありまして。同じ建物内に何十年も続いていたエアコンの部品工場があったんですけど、コロナが落ち着いてしばらくした頃、突然その工場から誰もいなくなったんですよ。で、「差し押さえ」って張り紙がしてあって。それに気づいた日に工場の目の前に落ちていた1本の吸い殻を刺繍で再現しました。同じような状況は、いろいろなところで起こっていて、「これは他人事じゃないかもな」って。そういう危機感に駆られて作った作品でもあります。あと、コロナ禍以降、特に言語化するようになったんですが、「消えゆくもの」というのが僕の一つのテーマになっているなと感じていて。昔からの作品も実はそうだったのですが、自分のなかでそれがはっきりしてきました。

《N氏の吸い殻》2023年 愛知県美術館蔵

──制作に使われているミシンもまた、年代物の「消えゆくもの」だと聞きました。

青山 そうなんです。1920年代くらいの古いミシンなので、生産中止の「消えゆくもの」ですね。道具が消えるということは、それを扱ってきた人間も消えていくということですから、僕自身がそういった道具を使う立場として、「何を残していきたいのか」ということを、日々考えざるをえない。究極的には、そこに僕の制作のテーマがあると思います。消しちゃいけないものってなんだろうとか、何を残していきたいのかとか、そういったことを考えていけるような作品を作っていきたいと思います。

青山悟

Satoru Aoyama

1973年東京都生まれ。98年ロンドン大学ゴールドスミス・カレッジテキスタイルアート科卒業。2001年シカゴ美術館附属美術大学大学院ファイバー&マテリアルスタディーズ科修了。歴史的には、日陰の女性の活動と結びつけられることの多い、工業用ミシンを用いて制作を行う。近代化以降、変容し続ける人間性や労働の価値を問い続けながら、刺繍というメディアの枠を拡張させる作品を数々発表している。

文/土井育衣 編集/村瀬実希(MAISONETTE Inc.)

『AAC Journal』by 愛知芸術文化センター vol.125 より

※ 掲載内容は2025年8月19日(火)現在のものです。