2025/08/01

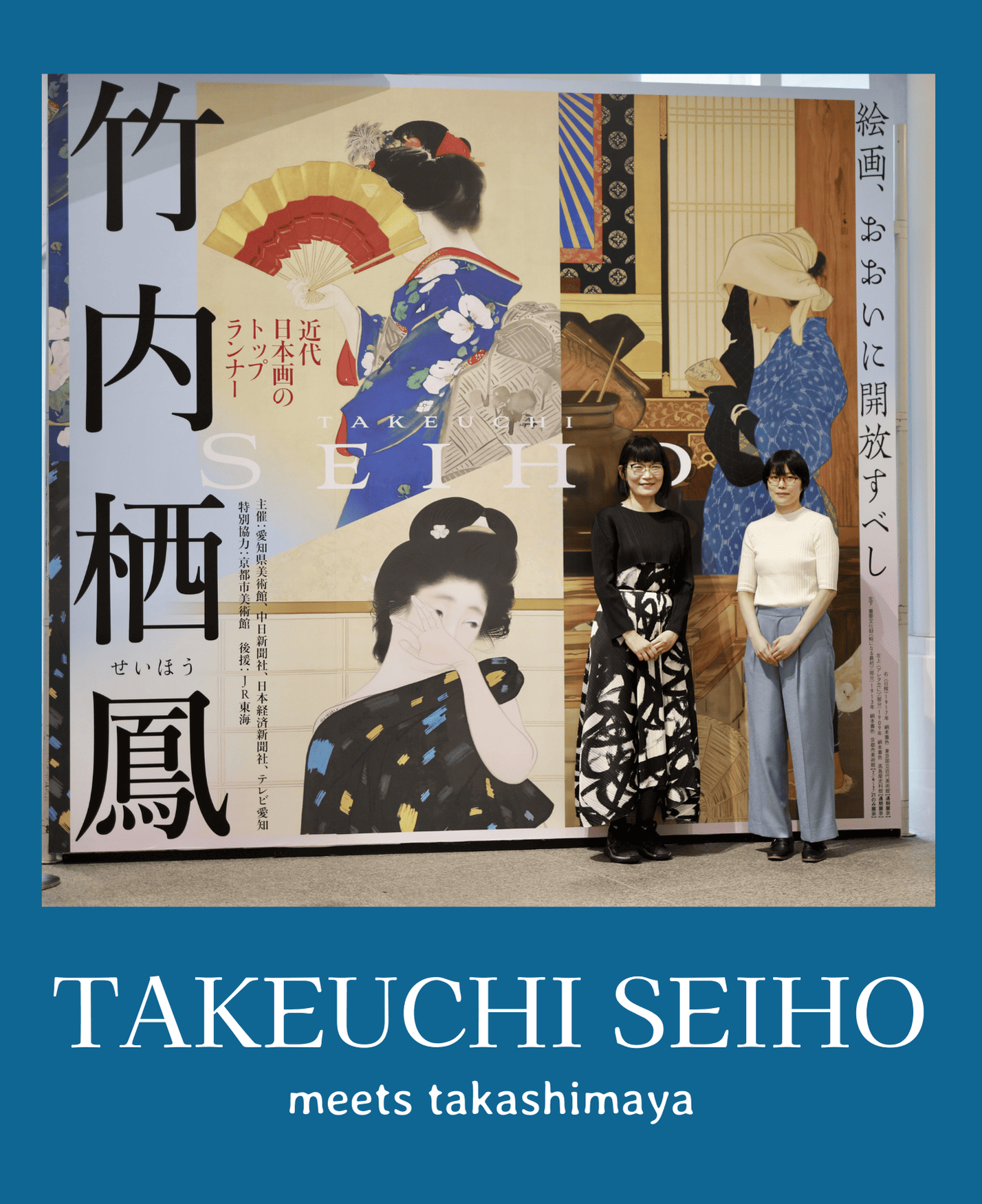

髙島屋史料館の研究員と楽しむ「竹内栖鳳」展

「髙島屋とのパートナーシップ」を深掘り!愛知県美術館

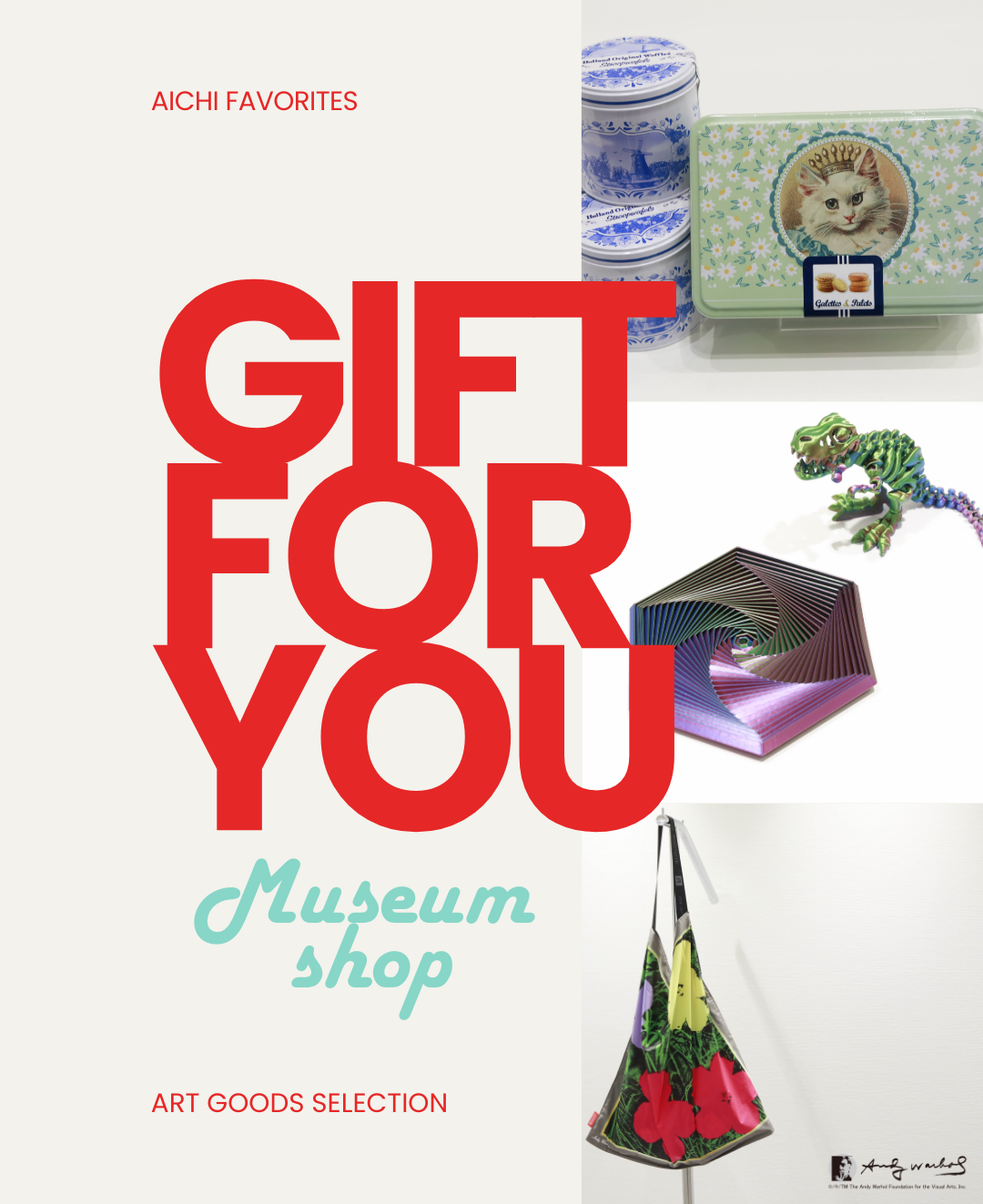

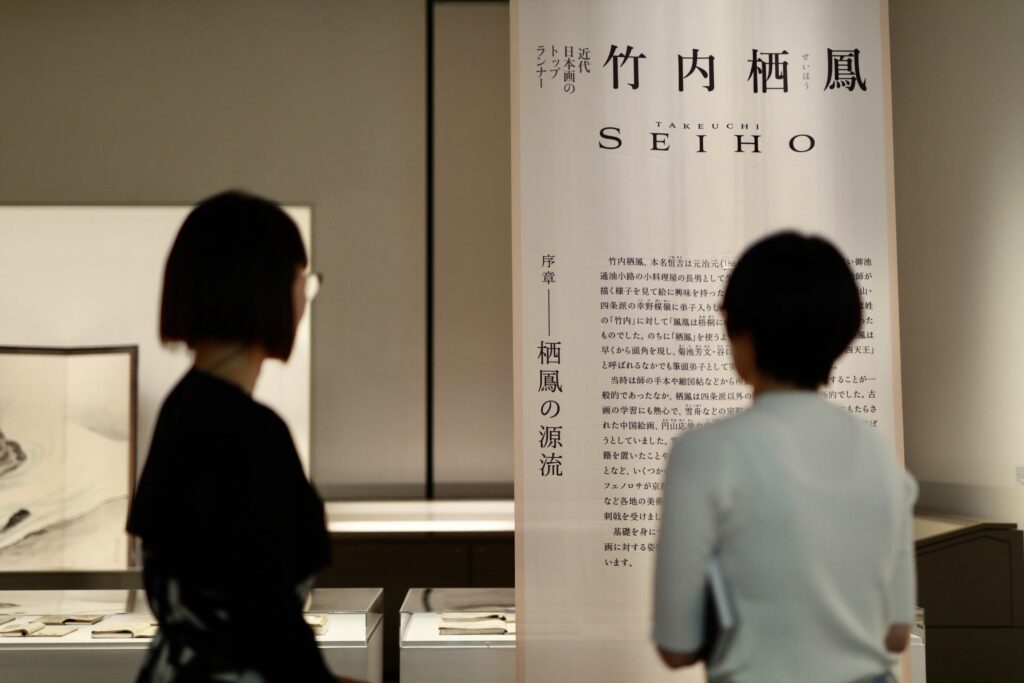

愛知県美術館では、2025年8月17日(日)まで 「近代日本画のトップランナー 竹内栖鳳」を開催中です。明治・大正・昭和を駆け抜け、創作者として先頭を進み、教育者として後進の範となった竹内栖鳳(たけうちせいほう)。本展では、《アレ夕立に》(髙島屋史料館)などの代表作をはじめ、初期から晩年までの作品や資料を通して、栖鳳の画業を振り返るとともに、その表現世界の多様さをご紹介します。

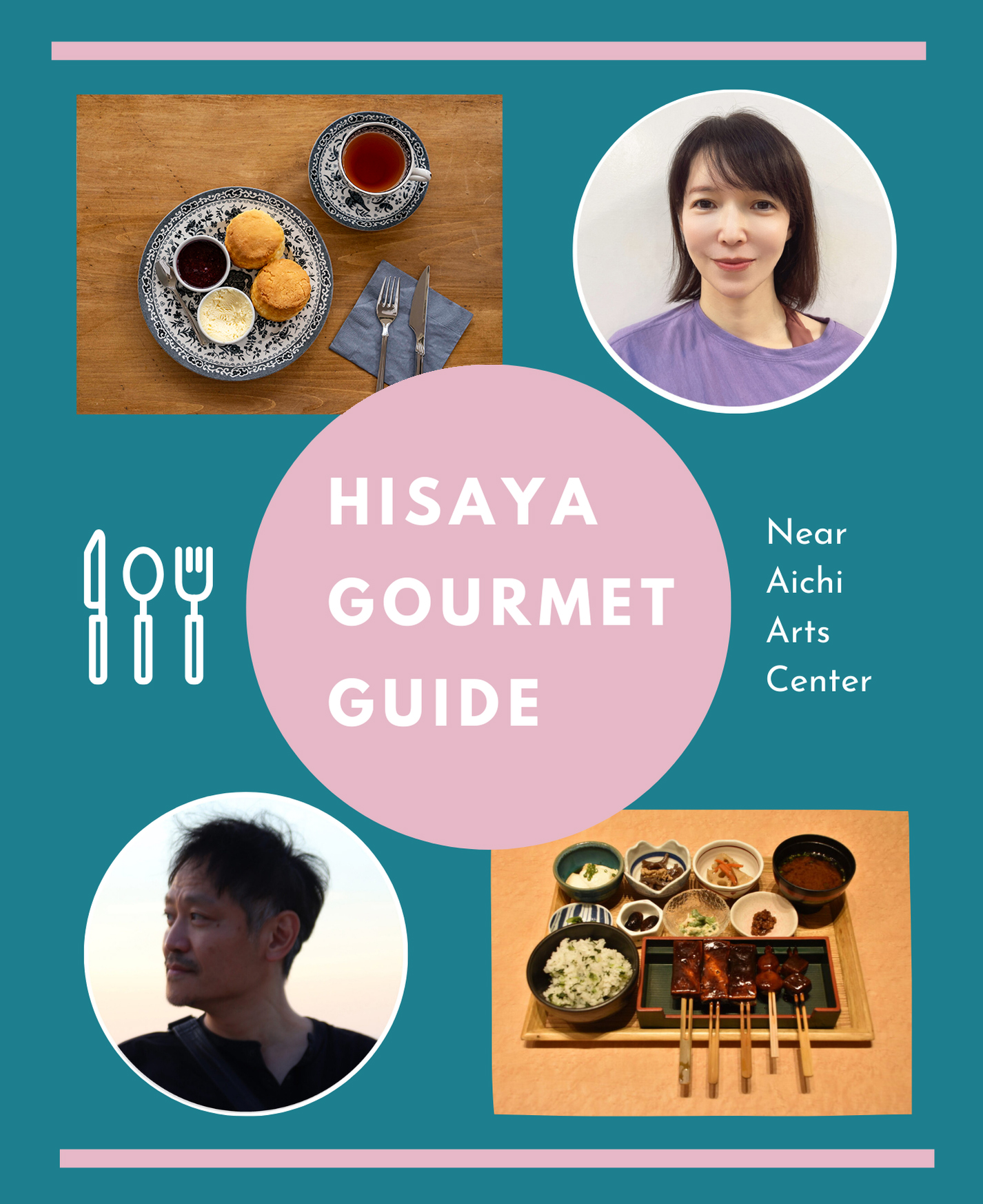

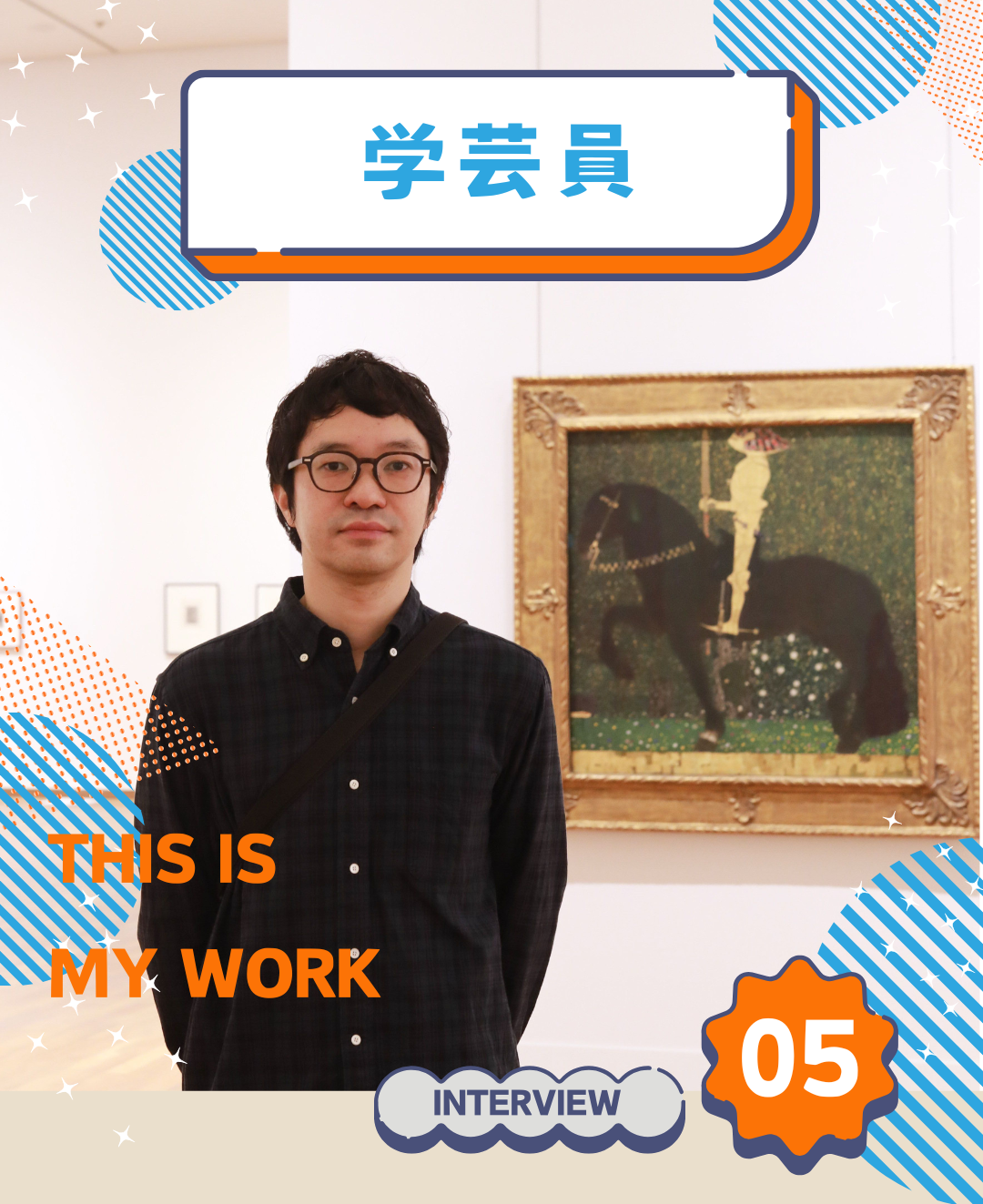

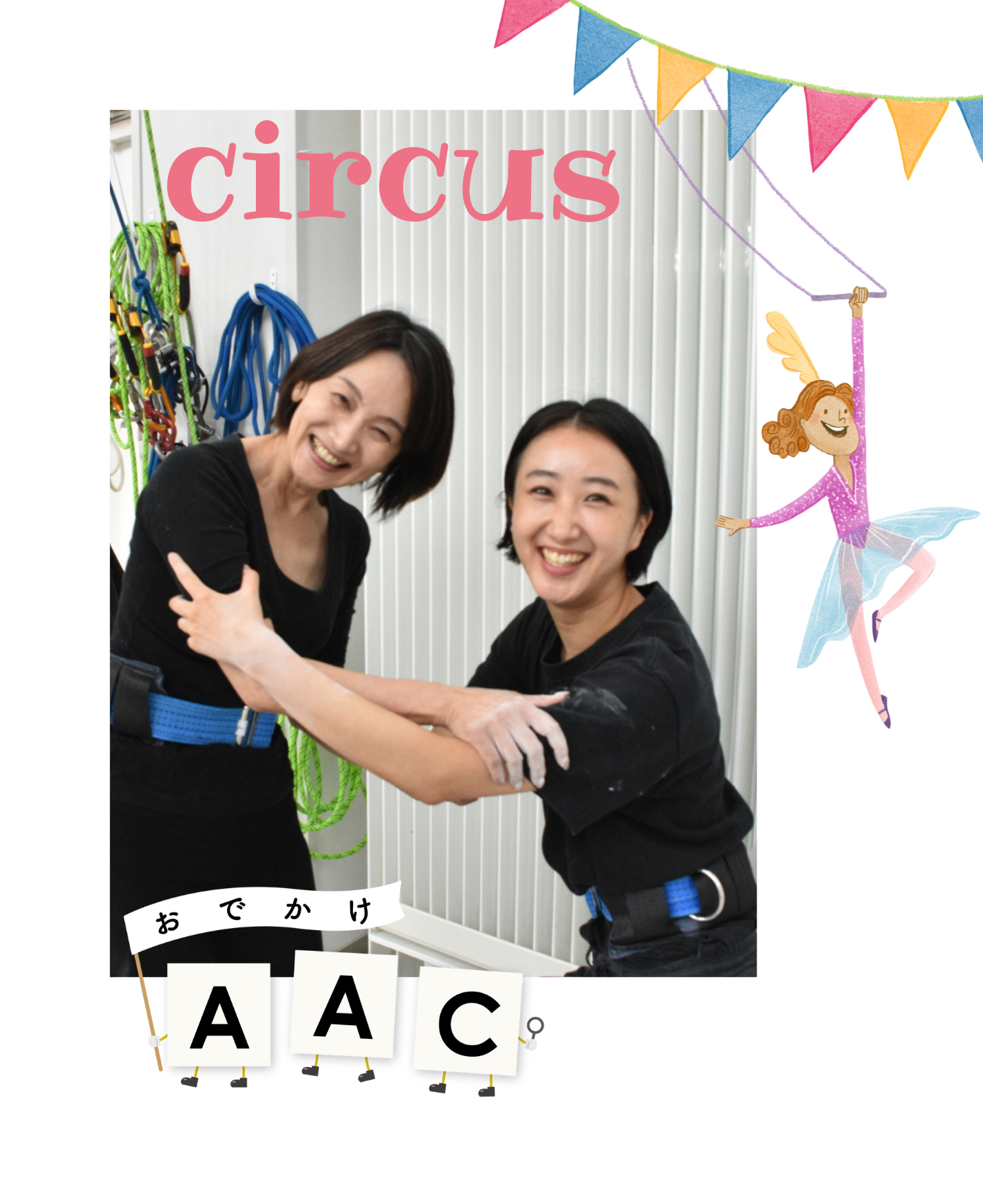

今回の展覧会レポートは、本展のトピックの一つ、「髙島屋とのパートナーシップ」に注目。 「髙島屋史料館」研究員の高井多佳子さんをゲストにお迎えしました。展示を担当した中野悠学芸員のガイドとともに、鑑賞ツアーへご案内。竹内栖鳳の展覧会に携わった経験のある二人によるトークは、展示作品への理解をより深めてくれることでしょう。

今回の展覧会レポートは、本展のトピックの一つ、「髙島屋とのパートナーシップ」に注目。 「髙島屋史料館」研究員の高井多佳子さんをゲストにお迎えしました。展示を担当した中野悠学芸員のガイドとともに、鑑賞ツアーへご案内。竹内栖鳳の展覧会に携わった経験のある二人によるトークは、展示作品への理解をより深めてくれることでしょう。

ゲスト:「髙島屋史料館」研究員の高井多佳子さん

高井多佳子

Takako Takai

専門は近代日本史。2009年より髙島屋史料館において創業家文書の調査・研究に着手。2020年の同館リニューアルオープンに携わる。髙島屋の歴史をひも解くさまざまな企画展を担当している。京都女子大学、京都精華大学非常勤講師。

- 目次 -

鑑賞の前に…… 高井さんが感じる、竹内栖鳳の魅力とは?

高井 竹内栖鳳のことはもちろん、髙島屋史料館で働く前から知っていましたけれども、髙島屋の資料に触れるなかで、より深く知るようになりました。昨年は当館で「人間栖鳳 生誕160年 知られざる竹内栖鳳」というタイトルの展覧会を開催しました。作品の素晴らしさは、多くの研究者の方々が述べておられます。そのうえで、当館に残る書簡を読むと、栖鳳がさまざまなことに悩んだり、楽しんだりしていた様子が伝わってきます。そうした資料を通じて、「栖鳳さんもやっぱり人間だったんだな」と感じられる。それが、髙島屋に伝わる資料から見えてきた、栖鳳の魅力だと思います。

高井 竹内栖鳳のことはもちろん、髙島屋史料館で働く前から知っていましたけれども、髙島屋の資料に触れるなかで、より深く知るようになりました。昨年は当館で「人間栖鳳 生誕160年 知られざる竹内栖鳳」というタイトルの展覧会を開催しました。作品の素晴らしさは、多くの研究者の方々が述べておられます。そのうえで、当館に残る書簡を読むと、栖鳳がさまざまなことに悩んだり、楽しんだりしていた様子が伝わってきます。そうした資料を通じて、「栖鳳さんもやっぱり人間だったんだな」と感じられる。それが、髙島屋に伝わる資料から見えてきた、栖鳳の魅力だと思います。

中野 本展でも、髙島屋史料館さんから作品とあわせて書簡などの資料もお借りしました。作品だけでなく資料を加えることで、栖鳳の人物像がさらに立体的に浮かび上がってきます。

中野 本展でも、髙島屋史料館さんから作品とあわせて書簡などの資料もお借りしました。作品だけでなく資料を加えることで、栖鳳の人物像がさらに立体的に浮かび上がってきます。

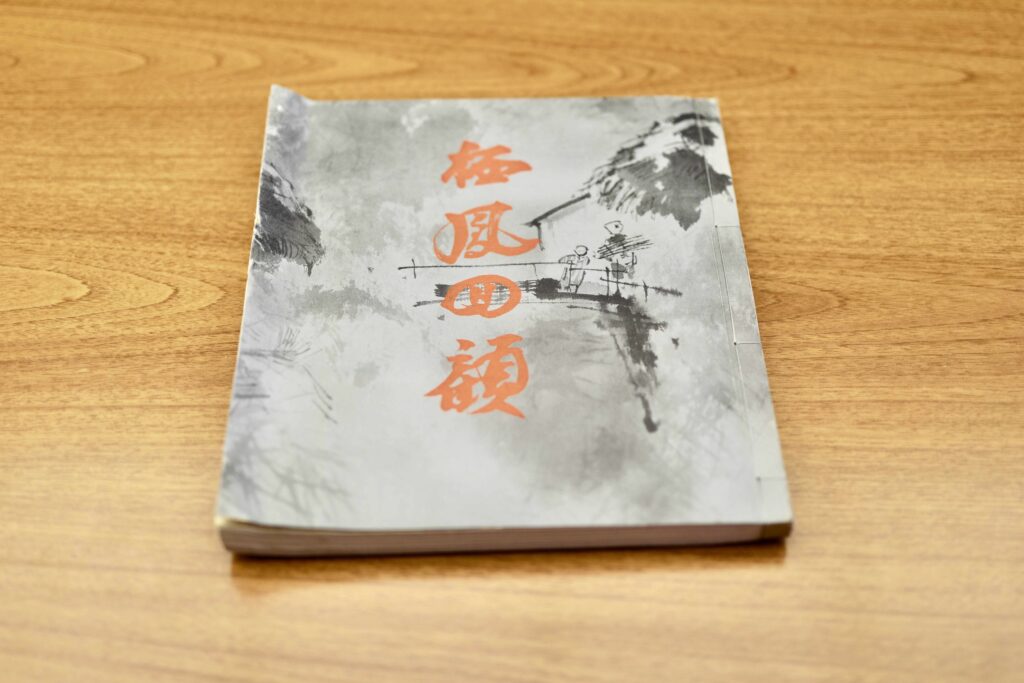

展覧会場に入る前に中野学芸員が紹介したのは、戦時下の出版統制のなかで髙島屋が異例の規格外出版を行った、竹内栖鳳回顧展の図録です。当時の親交の深さがうかがえます。

では、早速行ってみましょう!

展覧会「近代日本画のトップランナー 竹内栖鳳」鑑賞へ

会期中は前期・後期で展示替えがあり、今回の取材は前期の開幕直後に実施しました。

中野 本展は竹内栖鳳の作品や資料100件以上が集まった回顧展です。愛知・名古屋ではこれまで栖鳳をまとめて紹介する機会がありませんでした。他の館に巡回はしませんので、当美術館でぜひ多くの方にご覧いただきたいです。

中野 本展は竹内栖鳳の作品や資料100件以上が集まった回顧展です。愛知・名古屋ではこれまで栖鳳をまとめて紹介する機会がありませんでした。他の館に巡回はしませんので、当美術館でぜひ多くの方にご覧いただきたいです。

栖鳳の初期から晩年までの作品を全5章で紹介し、あわせてトピックでは、栖鳳の探究と挑戦の軌跡にも焦点を当てました。

知られざる絆と挑戦──栖鳳と髙島屋の出会い

「髙島屋とのパートナーシップ」展示風景。

中野 本展のトピックの一つが「髙島屋とのパートナーシップ」。本日はこの点を中心に、高井さんにお話をうかがいたいと思います。

高井 本展を機に、栖鳳と髙島屋との関係について、愛知のみなさまにもぜひ知っていただけたらうれしいです。

高井 本展を機に、栖鳳と髙島屋との関係について、愛知のみなさまにもぜひ知っていただけたらうれしいです。

髙島屋が大きく成長する契機となったのは、明治中期に始めた貿易業。輸出用染織品の下絵を描く画工として関わった画家のなかに、若き日の栖鳳(棲鳳)がいました。

《枯木群雀之図》(下絵:竹内栖鳳)1895(明治28)年、清水三年坂美術館(通期展示)

中野 《枯木群雀之図》(下絵:竹内栖鳳)の刺繍絵画では、雀一羽一羽の表情まで刺繍化している職人の卓越した技にもご注目いただきたいです。

中野 《枯木群雀之図》(下絵:竹内栖鳳)の刺繍絵画では、雀一羽一羽の表情まで刺繍化している職人の卓越した技にもご注目いただきたいです。

高井 原画の素晴らしさがあってこその刺繍の完成度ではありますが、現代では再現不可能ともいえる、当時の職人たちの表現力にはきっと驚いていただけると思います。

高井 原画の素晴らしさがあってこその刺繍の完成度ではありますが、現代では再現不可能ともいえる、当時の職人たちの表現力にはきっと驚いていただけると思います。

明治維新後、京都は非常に困窮します。天皇が東京へ移られると、周囲のお公家さんたちもこぞって東京へ引っ越され、さらに明治政府による廃仏毀釈の政策によって、京都の商人や職人たちは得意先を失い、大きな打撃を受けました。そんななか、開国により京都の髙島屋にも外国人客が訪れるようになります。彼らに帛紗(ふくさ)の刺繍や友禅染を見せると「素晴らしい」と高い評価が返ってきたことから、海外向けの商売へと舵を切り、刺繍絵画のような大型の染織品が生まれていきました。

世界中で行われている刺繍は地域それぞれに発展を遂げていましたが、なかでも当時の日本の刺繍はその細やかさと表現力の豊かさにおいて群を抜いていました。万博などで紹介されると、その魅力が広まり、一気に需要が高まっていったのです。

高井 髙島屋が万博に初出品したのは、1885年ロンドン万国発明品博覧会です。刺繍絵画を1点出品しましたが、受賞もなく、買い手もつかず、ほろ苦いデビューとなりました。しかし、髙島屋はそこで諦めず、当時20代半ばだった栖鳳をはじめ、京都の若手画家たちを集め、海外にも通用する下絵の研究に取り組んでもらうことにします。海外の図版や写真を資料に、日本画の技量と知識をもった画家たちが、どうすれば西洋絵画のような表現が可能になるのか、新たな絵画を生み出せるのかを研究していきました。

高井 髙島屋が万博に初出品したのは、1885年ロンドン万国発明品博覧会です。刺繍絵画を1点出品しましたが、受賞もなく、買い手もつかず、ほろ苦いデビューとなりました。しかし、髙島屋はそこで諦めず、当時20代半ばだった栖鳳をはじめ、京都の若手画家たちを集め、海外にも通用する下絵の研究に取り組んでもらうことにします。海外の図版や写真を資料に、日本画の技量と知識をもった画家たちが、どうすれば西洋絵画のような表現が可能になるのか、新たな絵画を生み出せるのかを研究していきました。

そして職人たちもまた、絵画的な表現を、自らの染織や刺繍の技術でどう再現するかを追求し、文字通り切磋琢磨を重ねていきました――それが、髙島屋の貿易の礎となっていったのです。

その後、髙島屋は万博への出品を重ね、各国から高い評価を受けるようになりました。現在、髙島屋史料館で開催中の展覧会「EXPO 博覧会の時代」では、当時受賞した作品をはじめ、賞状やメダルをご覧いただけます。

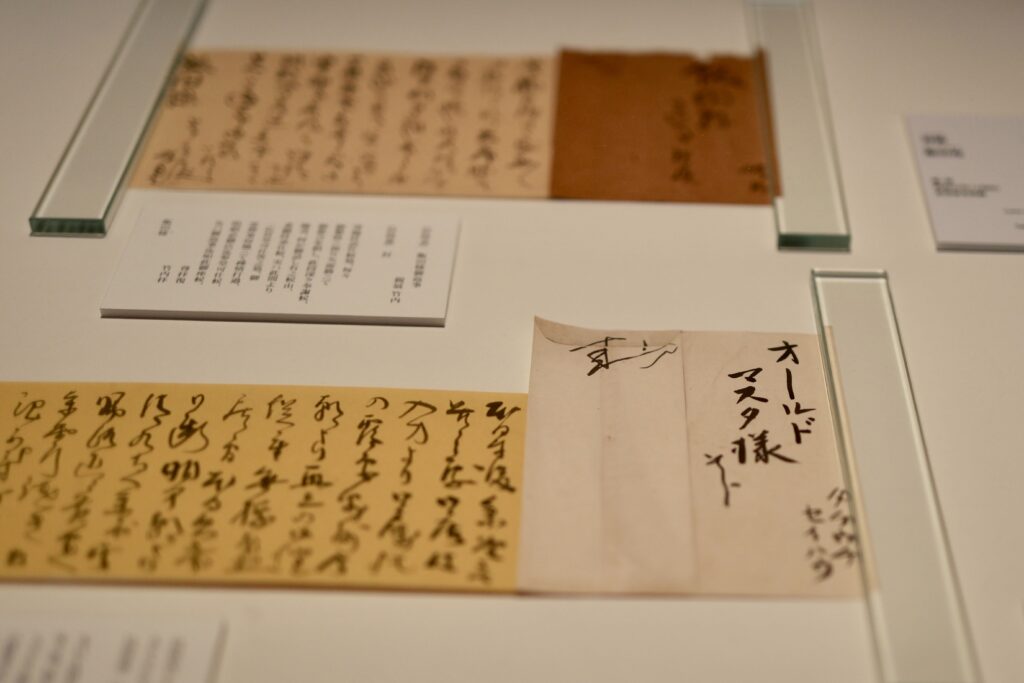

《書簡 飯田新兵衛宛》(部分)1889-90(明治22-23)年、髙島屋史料館(前期展示)

中野 輸出用染織品の下絵を描くための画室に勤務した画工の勤休簿(出勤簿)や、欠勤を知らせる竹内栖鳳書簡も展示しています。

中野 輸出用染織品の下絵を描くための画室に勤務した画工の勤休簿(出勤簿)や、欠勤を知らせる竹内栖鳳書簡も展示しています。

高井 書簡の「オールドマスタ様」とは、髙島屋の当時の当主・四代飯田新七の“先代にあたるご主人様”の飯田新兵衛に宛てた呼び名です。この書簡からも、髙島屋と栖鳳との親しい関係や、横文字を柔軟に取り入れる栖鳳の姿勢が読み取れます。

高井 書簡の「オールドマスタ様」とは、髙島屋の当時の当主・四代飯田新七の“先代にあたるご主人様”の飯田新兵衛に宛てた呼び名です。この書簡からも、髙島屋と栖鳳との親しい関係や、横文字を柔軟に取り入れる栖鳳の姿勢が読み取れます。

西洋で花開く──栖鳳が切り拓いた新たな世界

《ベニスの月》(部分)1904(明治37)年、髙島屋史料館(通期展示)

高井 《ベニスの月》は、栖鳳の代表作の一つに数えられる作品です。墨だけでヴェネツィアの風景を描ききっていて、まさに西洋体験を経た栖鳳の到達点だと言えるでしょう。

高井 《ベニスの月》は、栖鳳の代表作の一つに数えられる作品です。墨だけでヴェネツィアの風景を描ききっていて、まさに西洋体験を経た栖鳳の到達点だと言えるでしょう。

そもそもこの作品は、髙島屋の依頼によって描かれたもので、《世界三景 雪月花》という三部作の一つです。山元春挙の《ロッキーの雪》、竹内栖鳳の《ベニスの月》、都路華香の《吉野の桜》の原画をもとに、ビロード友禅の壁掛が製作されました。髙島屋はこれらを、1910年の日英博覧会に出品しました。現在、《ベニスの月》のビロード友禅壁掛は、イギリスの大英博物館に所蔵されています。10年ほど前の展覧会で原画とビロード友禅壁掛が並べて展示されたことがありました。解説を読まなければ、どちらが原画でどちらが友禅かわからないほどの再現性でした。

中野 いかに当時の職人さんの腕が優れていたかがうかがえるエピソードですね。

中野 いかに当時の職人さんの腕が優れていたかがうかがえるエピソードですね。

「西洋の衝撃 栖鳳へ」展示風景。屏風に描かれた獅子図が並んだ展示は圧巻です。

中野 展覧会の第二章「西洋の衝撃 栖鳳へ」では、栖鳳が1900年にパリ万博視察のためにヨーロッパへ渡り、各国の芸術を視察して帰国した後、それらの見聞をいかして発表した作品をご紹介しています。

中野 展覧会の第二章「西洋の衝撃 栖鳳へ」では、栖鳳が1900年にパリ万博視察のためにヨーロッパへ渡り、各国の芸術を視察して帰国した後、それらの見聞をいかして発表した作品をご紹介しています。

高井 西洋体験は、栖鳳にとって非常に大きな転機だったのだろうと思いますけれども、資料をひも解いてみると、若い頃からの髙島屋での経験がその背景にあると感じます。栖鳳は、西洋の知識を積極的に吸収し、海外に通用する作品とはどのようなものかを模索しながら、新しい絵画を追求し、楽しみながら制作を続けてきました。こうした素地があったからこそ、西洋体験を経て、大きく花開いたのではないでしょうか。

高井 西洋体験は、栖鳳にとって非常に大きな転機だったのだろうと思いますけれども、資料をひも解いてみると、若い頃からの髙島屋での経験がその背景にあると感じます。栖鳳は、西洋の知識を積極的に吸収し、海外に通用する作品とはどのようなものかを模索しながら、新しい絵画を追求し、楽しみながら制作を続けてきました。こうした素地があったからこそ、西洋体験を経て、大きく花開いたのではないでしょうか。

まなざしの奥にある物語──栖鳳の希少な人物画を読み解く

「人物画への挑戦」展示風景。

高井 栖鳳の大型の人物画は、これまでに3点しか見つかっていません。それらを一堂に並べて見られるのは、私にとっても初めてのことです。

中野 重要文化財《絵になる最初》は7月21日(月・祝)までの展示なので、2週間限定の非常に貴重な機会です。さらに言うと、《観花》(前期展示)も含めて、栖鳳が人間の骨格やプロポーションを観察したうえで人物画に取り組んでいた過程をご紹介しています。

中野 重要文化財《絵になる最初》は7月21日(月・祝)までの展示なので、2週間限定の非常に貴重な機会です。さらに言うと、《観花》(前期展示)も含めて、栖鳳が人間の骨格やプロポーションを観察したうえで人物画に取り組んでいた過程をご紹介しています。

高井 《観花》も含めて、この4点が並んでいるのには、心から拍手を送りたいです。

《アレ夕立に》1909(明治42)年、髙島屋史料館(通期展示)

高井 《アレ夕立に》に描かれているのは、当時12歳の京都・祇園の舞妓、浅子です。この作品は第3回文展に出品され、「あの栖鳳が人物画に挑んだ」と話題を集めましたが、「顔を隠すのは卑怯」「体のバランスが悪い」といった酷評も受けました。私が資料でモデルが12歳だと知ったとき、むしろ年齢を思えば違和感はないと感じました。

高井 《アレ夕立に》に描かれているのは、当時12歳の京都・祇園の舞妓、浅子です。この作品は第3回文展に出品され、「あの栖鳳が人物画に挑んだ」と話題を集めましたが、「顔を隠すのは卑怯」「体のバランスが悪い」といった酷評も受けました。私が資料でモデルが12歳だと知ったとき、むしろ年齢を思えば違和感はないと感じました。

そして、出品のために東京にいた栖鳳のもとに、浅子の訃報が届きます。それを聞いた栖鳳は、「あの子は長く生きる気がしなかった」と語ったそうです。そのエピソードを知ると、顔を隠した描写も意味深に思え、どこかミステリアスというか。可憐さが作品に封じ込められたようにも感じられます。

さらに後日談がありまして、これまで「私も栖鳳先生に描いてほしい」と言っていた舞妓や芸妓たちは「魂を吸い取られる」と噂し、宴席にも近づかなくなったとか。そんな話が当時の新聞にも、面白おかしく取り上げられています。画家はスター的な扱いで、いろいろなことが記事になる時代でした。

重要文化財《絵になる最初》1913(大正2)年、京都市美術館(展示期間 7/4~7/21)

中野 《絵になる最初》は、絵を描く前の準備の一幕。当時、栖鳳は東本願寺から天井画を依頼され、天女を描くことになっていました。想像上の存在とはいえ天女の体を描くには、人の体を把握する必要があると考えて、モデルを招いて人体デッサンを行ったそうです。その際、画家たちの前でモデルが服を脱ぐ直前に見せた戸惑いや恥じらい――その一瞬の仕草が、この作品の着想源になっています。

中野 《絵になる最初》は、絵を描く前の準備の一幕。当時、栖鳳は東本願寺から天井画を依頼され、天女を描くことになっていました。想像上の存在とはいえ天女の体を描くには、人の体を把握する必要があると考えて、モデルを招いて人体デッサンを行ったそうです。その際、画家たちの前でモデルが服を脱ぐ直前に見せた戸惑いや恥じらい――その一瞬の仕草が、この作品の着想源になっています。

高井 この作品は第7回文展に出品され、やはり大きな話題を呼びました。呉服屋である髙島屋は、この作品の着物の柄をもとに「栖鳳絣(せいほうがすり)」と名付けた商品を売り出し、大ヒットとなりました。

高井 この作品は第7回文展に出品され、やはり大きな話題を呼びました。呉服屋である髙島屋は、この作品の着物の柄をもとに「栖鳳絣(せいほうがすり)」と名付けた商品を売り出し、大ヒットとなりました。

中野 照明の加減もあって、実際の色味をお伝えするのは難しいのですが、とてもモダンで、テキスタイルとしても魅力的です。

中野 照明の加減もあって、実際の色味をお伝えするのは難しいのですが、とてもモダンで、テキスタイルとしても魅力的です。

高井 現在、栖鳳絣のお着物が残っており(個人蔵)、過去の展覧会で展示した際に、お客様から「再販してほしい」というお声をいただきました。

高井 現在、栖鳳絣のお着物が残っており(個人蔵)、過去の展覧会で展示した際に、お客様から「再販してほしい」というお声をいただきました。

めでたさもスケール大!髙島屋に託された栖鳳の贈り物

《国瑞》1937(昭和12)年、髙島屋史料館(通期展示)

《国瑞》1937(昭和12)年、髙島屋史料館(通期展示)

中野 《国瑞》は、実際に見ると、まずその大きさに驚く作品ですね。

中野 《国瑞》は、実際に見ると、まずその大きさに驚く作品ですね。

高井 栖鳳は、第1回文化勲章を横山大観とともに受章しており、その記念として描かれたとされているのが本作です。当時の時代背景も影響しており、《国瑞》という、国のめでたさを意味するタイトルがつけられています。朱塗りのお盆はまさに日の丸を表現するもので、お盆の上には2尾のコイが載せられ、画面に入りきらないほど大きく描かれています。そのスケール感によって、めでたさの大きさが強調されているのです。

高井 栖鳳は、第1回文化勲章を横山大観とともに受章しており、その記念として描かれたとされているのが本作です。当時の時代背景も影響しており、《国瑞》という、国のめでたさを意味するタイトルがつけられています。朱塗りのお盆はまさに日の丸を表現するもので、お盆の上には2尾のコイが載せられ、画面に入りきらないほど大きく描かれています。そのスケール感によって、めでたさの大きさが強調されているのです。

この作品が髙島屋に伝わっているという事実からも、栖鳳と髙島屋との深い結びつきがうかがえます。長きにわたって共に歩んできて、その到達点として、栖鳳がこの作品を贈ったのではないかと想像しています。

鑑賞を終えて

高井 展覧会が素晴らしかったのはもちろんなんですけれど、私は今回、中野さんと出会えたことが何より大きかったと思っています。彼女は、髙島屋史料館の私たちの展覧会にも足を運んでくださって、その見方がとても真摯で丁寧でした。展示室では、書簡などの資料もじっくり読んでくださって。そして今回の展覧会を拝見して、やっぱり学芸員の人柄や思いというのは、展示にすべて表れるんだなと改めて感じました。中野さんの真面目さ、熱心さ、そして勉強されている姿勢が、展覧会全体に込められていて、私はそのことにも感銘を受けました。

高井 展覧会が素晴らしかったのはもちろんなんですけれど、私は今回、中野さんと出会えたことが何より大きかったと思っています。彼女は、髙島屋史料館の私たちの展覧会にも足を運んでくださって、その見方がとても真摯で丁寧でした。展示室では、書簡などの資料もじっくり読んでくださって。そして今回の展覧会を拝見して、やっぱり学芸員の人柄や思いというのは、展示にすべて表れるんだなと改めて感じました。中野さんの真面目さ、熱心さ、そして勉強されている姿勢が、展覧会全体に込められていて、私はそのことにも感銘を受けました。

中野 展示室に大変長居をしまして、その節はご心配をおかけしました。本日は展示をご覧くださり、本当にありがとうございます。

中野 展示室に大変長居をしまして、その節はご心配をおかけしました。本日は展示をご覧くださり、本当にありがとうございます。

2025年7月4日(金)〜8月17日(日)

近代日本画のトップランナー 竹内栖鳳

※会期中一部展示替えをします。

前期:7月4日(金)〜7月27日(日)

後期:7月29日(火)〜8月17日(日)

場所/愛知県美術館(愛知芸術文化センター10階)

時間/10:00~18:00

※金曜~20:00(入場は閉館の30分前まで)

休館日/毎週月曜日(ただし、8月11日[月・祝]は開館)、8月12日(火)

料金/ 一般1,800円(1,600円) 高校・大学生1,200円(1,000円)、中学生以下無料

※( )内は前売券および20名以上の団体料金

※本展会期中に限りコレクション展もご覧になれます。

こちらもCHECK

愛知県美術館では、「 2025年度第2期コレクション展」を同時開催。「京都画壇の画家たち」(展示室7)は、企画展『近代日本画のトップランナー 竹内栖鳳』に合わせた作品が並びます。「愛知万博20周年記念事業 特別展示 フランス・オービュッソンのタピスリー:『千と千尋の神隠し』」(展示室4)も見逃せません。

鑑賞のあとは、 愛知県美術館 ミュージアムショップにもお立ち寄りください。「AACタイム」では「竹内栖鳳展から広がる、大人の夏を彩る愛知・名古屋のお土産セレクション 愛知県美術館 ミュージアムショップ」の記事も公開中です。合わせてチェックしてみてください。

Special thanks!!

髙島屋史料館

場所/大阪府大阪市浪速区日本橋3-5-25 髙島屋東別館3F

電話番号/ 06-6632-9102

INFORMATION

髙島屋創業以来の資料を収集・保存し、広く公開・活用していくことを目的に、1970(昭和45)年に開館。髙島屋史料館が所在する髙島屋東別館は、昭和のはじめに松坂屋大阪店として建築された重要文化財で、建築的に価値のある見どころが随所に残っています。収蔵する資料は約5万点。美術品、百貨店資料、創業家文書など、多種多彩なジャンルにわたります。2025年8月18日(月)までリニューアルオープン5周年記念展「EXPO 博覧会の時代」を開催中。髙島屋が「博覧会の時代」に製作した刺繍やビロード友禅作品を一堂に集め展観し、刺繍《雪中蒼鷹図》(原画:竹内栖鳳/刺繍:未詳 1894(明治27)年頃)もご覧いただけます。

「博覧会の時代」デジタル図録

Web https://www.takashimaya.co.jp/shiryokan/

Instagram @t_shiryokan

X @t_shiryokan

撮影・取材・文/村瀬実希(MAISONETTE Inc.)

※ 掲載内容は2025年8月1日(金)現在のものです。