2025/08/06

絵がひらく、生命力。 淺井裕介

愛知県美術館 収蔵作家インタビュー

聞き手/愛知県美術館 主任学芸員 石崎尚 撮影/浅野杏子

- 目次 -

絵を描くことの喜びと、

この星に生きるものへの敬意

──淺井さんといえば、土を使った「泥絵」のイメージが強いです。高校で陶芸を専攻されたのが、土との出会いでしょうか。

淺井 そうですね。たまたま最寄りの高校に美術コースがあって、陶芸が有名だったんです(笑)。当時は真面目に陶芸を勉強していました。まだ未成熟な状態では土は焼く前の方が綺麗だし、水に溶けて元に戻ったりする。それが描いては消してを繰り返す、初期の泥絵の考え方につながっています。高校2年の文化祭で、ステージ背景をペンキで描いたのが、僕にとって初めての平面作品でした。授業中に僕の机が真っ黒になるほど落書きしていたのを見た生物の先生が、「絵を描いた方がいい」と勧めてくれました。実際に描いてみたら、あまりにも楽しくて。陶芸部から美術部へ転部し、そこから絵を描き始めました。

──画面にびっしりモチーフを描き込んでいく、淺井さんのスタイルは当時から確立されていたのですね。

淺井 確立とまでは言えませんが、自分の特性はあったのかもしれません。僕は画家の子どもの頃の絵を見るのが好きで、そこにもその人らしさが表れていることがあります。

──子どもといえば、淺井さんの画風は童心を感じさせますね。無限に伸びる木の葉や枝、生き物があふれているのは、ご自身が好きなものだからでしょうか。それとも、楽しげな絵を意識されているのでしょうか。

淺井 「難しくならないようにしよう」というのはかなり意識しています。僕が絵を描き始めた目的は、「人が描くこと」という行為そのものであって、完成させることや画面を限定することは不要なんです。植物って、花が咲いたから完成ではなく、環境のなかで少しずつ成長したりしなかったり。そのあり方は、10代の頃から僕にとって大切なものでした。それぞれの特性を活かしながら、自分のやりたいことを続けていくことは、人と一緒に絵を描くことにも通じるのかもしれません。遠方への旅行でも植物園を訪れ、「その土地で作られるべきお手本」として植物を見ています。

──動物もよく登場しますが、淺井さんにとって動物はどのような存在ですか。

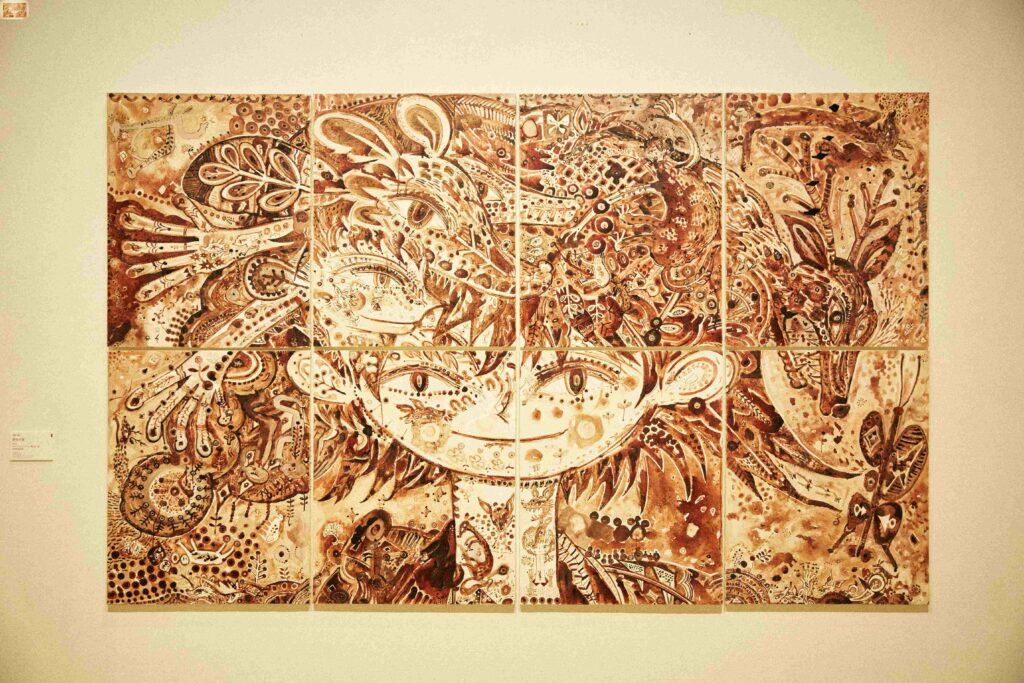

淺井 ある時期までは、植物が化けて動物のかたちになっているような、有機的なイメージでした。2019年に鹿の血で描いた《野生の星》あたりから、動物との向き合い方が変わってきましたね。僕の作品って、無邪気に見えると思うんですが、植物本来の力には野蛮性や力強いものが含まれているはずです。その表現の到達点を求めて、環境に順応する植物的な思考から、自分に合う環境へ移動していく動物的な思考を作品に取り入れたいと考えるようになりました。石巻(宮城)で猟師さんと出会えたことも、大きな転機でした。猟師として生きる人たちには自分なりの哲学があって、血を分けてくれた小野寺さんは、すごく面白い方でした。血はいつか使いたいと思っていた身近な素材の一つです。ものづくりには喜びを伴うことが健全だと考えているので、血を使うときも、呪術的な雰囲気や死生観が出過ぎないよう注意しました。土もどこにでもあるからこそ、丁寧に最後まで使ってあげたいという気持ちがあります。でも血はその100倍強い。一滴も無駄にできない感覚でした。

《野生の星》2019年 愛知県美術館蔵

《野生の星》2019年 愛知県美術館蔵

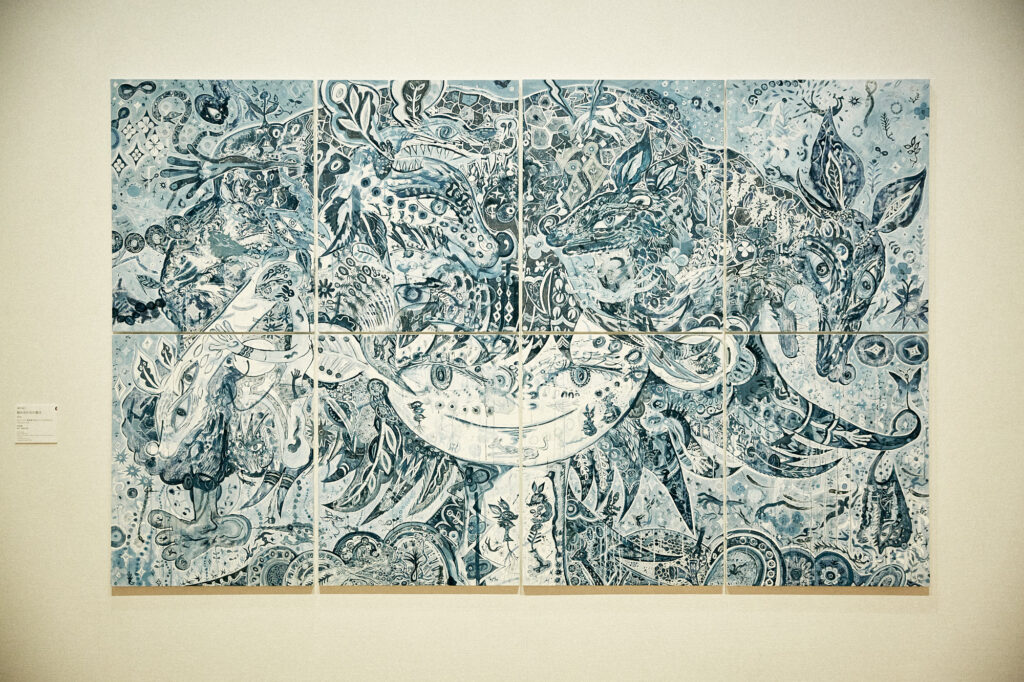

《その島にはまだ言葉がありませんでした》2020年 愛知県美術館蔵

《組み合わせの魔法》2024年

変化する作品の数だけ、

思考と感覚がめぐり出す

──《野生の星》は鹿の血、《その島にはまだ言葉がありませんでした》は土、《組み合わせの魔法》は鹿の血から作ったプルシアンブルー。異なる画材で、同じ絵柄を描き続ける意味とは?

淺井 それは僕自身も考えている途中ですが、追体験している感じです。あのとき自分が何を感じていたのか。鹿を獲るところから始まり、制作時は体力も使いますし、血のにおいも強い。元々の姿というか、森で暮らしていた鹿の視点や気持ちまで感じながら、素材と一緒に絵を描いている感覚があります。そういう意味では既成の絵の具は自分に不向きと感じることも時折あります。使い慣れた土で同じ絵を描いてみたら、画面がさらに外へ広がって、のびのびと楽しく描けました。普段の僕は即興が多く、同じ構図の絵を描くのは珍しいのですが、いまだに作業的にならず、鮮度を保って制作できます。おそらくですが、最初が鹿の血でなければこうはならなかったと思います。それだけ「血で描く」という行為には何かがあるのでしょう。僕にとって絵を描くことは、自分が知らない何かを見つけにいく作業。その何かは言葉にできなくても、描き終わった後に見る世界がより鮮明に見えたり、多かれ少なかれ感じることがあれば十分です。当時は同じ構図で絵を描くことを実現できただけでも相当得るものがありました。

《野生の星》(部分)2019年 愛知県美術館蔵

《野生の星》(部分)2019年 愛知県美術館蔵

《組み合わせの魔法》(部分)2024年

《組み合わせの魔法》(部分)2024年

取材は川崎市岡本太郎美術館の展覧会会場にて(既に終了)。 愛知県美術館のコレクション《野生の星》(2019年)と同じ絵柄の《組み合わせの魔法》(2024年)を新作として発表した。

取材は川崎市岡本太郎美術館の展覧会会場にて(既に終了)。 愛知県美術館のコレクション《野生の星》(2019年)と同じ絵柄の《組み合わせの魔法》(2024年)を新作として発表した。

なお、《野生の星》及び《組み合わせの魔法》は、徳島県立近代美術館で開催される「美術と野獣―人間の根源へ」(2025/10/4〜12/14)にも出品される予定です。

──入れ替え可能な絵も、淺井さんにとって大事なのでしょうか。

淺井 そうですね。最近は描き終わっておしまいではなく、展示パターンを無限に入れ替えられる作品をよく作っています。自分は生命力みたいなものを表現していて、それは常に変化し続けるもの。つまり考え続ける必要がそこに生まれるので、わかりやすく面倒臭いです(笑)。でも、どうせ変わるなら、 少しでもいい方向に変えていくことが大事なのかなと思っていて、その面倒臭さを一緒に面白がってもらえたらいいなって。美術館やギャラリーでは変化しない作品が望まれるわけですが、変化はある意味で僕の強み。生きている間にどこまで確立できるか取り組んでいきたいです。コロナ禍を機に陶芸を再開したのですが、制約のなかで確かなものを感じます。陶芸と絵画のあいだには、不自由さと自由さのバランスがあって、普段絵を描いている作家でもその間を行き来したくなっている作家は、僕を含めて多いのではないかと。そうすることで、次の作品への勢いがつくんですよね。大きな立体作品づくりもこれからの挑戦です。

淺井裕介

Yusuke Asai

1981年東京都生まれ。99年神奈川県立上矢部高等学校美術陶芸コース卒業。滞在先で採取した土と 水で描く「泥絵」や、マスキングテープに耐水性マーカーで植物を描く「マスキングプラント」など、身近な素材を用い、あらゆる場所に奔放に絵を描き続ける。国内外の展覧会や芸術祭に多数参加。個人の制作にとどまらず、友人やボランティアなど第三者との共同作業を交えながら、10mをゆうに超える巨大な 壁画を制作し注目を集めている。2019年横浜文化賞 文化・芸術奨励賞を受賞。

文/Re!na 編集/村瀬実希(MAISONETTE Inc.)

『AAC Journal』by 愛知芸術文化センター vol.124 より

※ 掲載内容は2025年5月20日(火)現在のものです。