2025/05/27

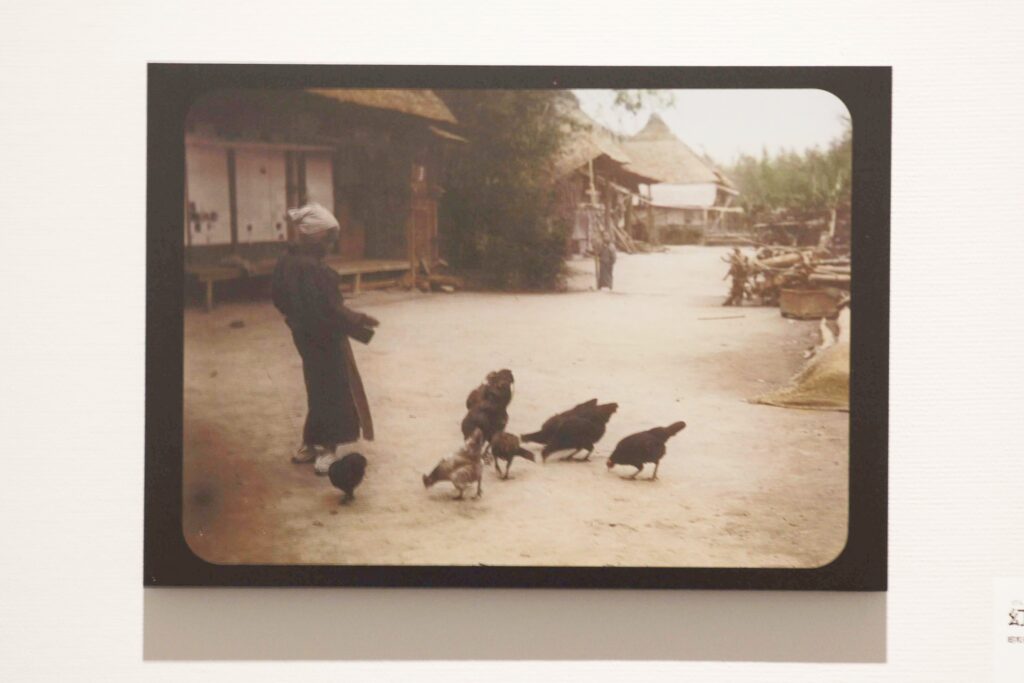

東山動物園の元園長と楽しむ「どうぶつ百景」展

江戸の動物に注目するほど面白い!愛知県美術館

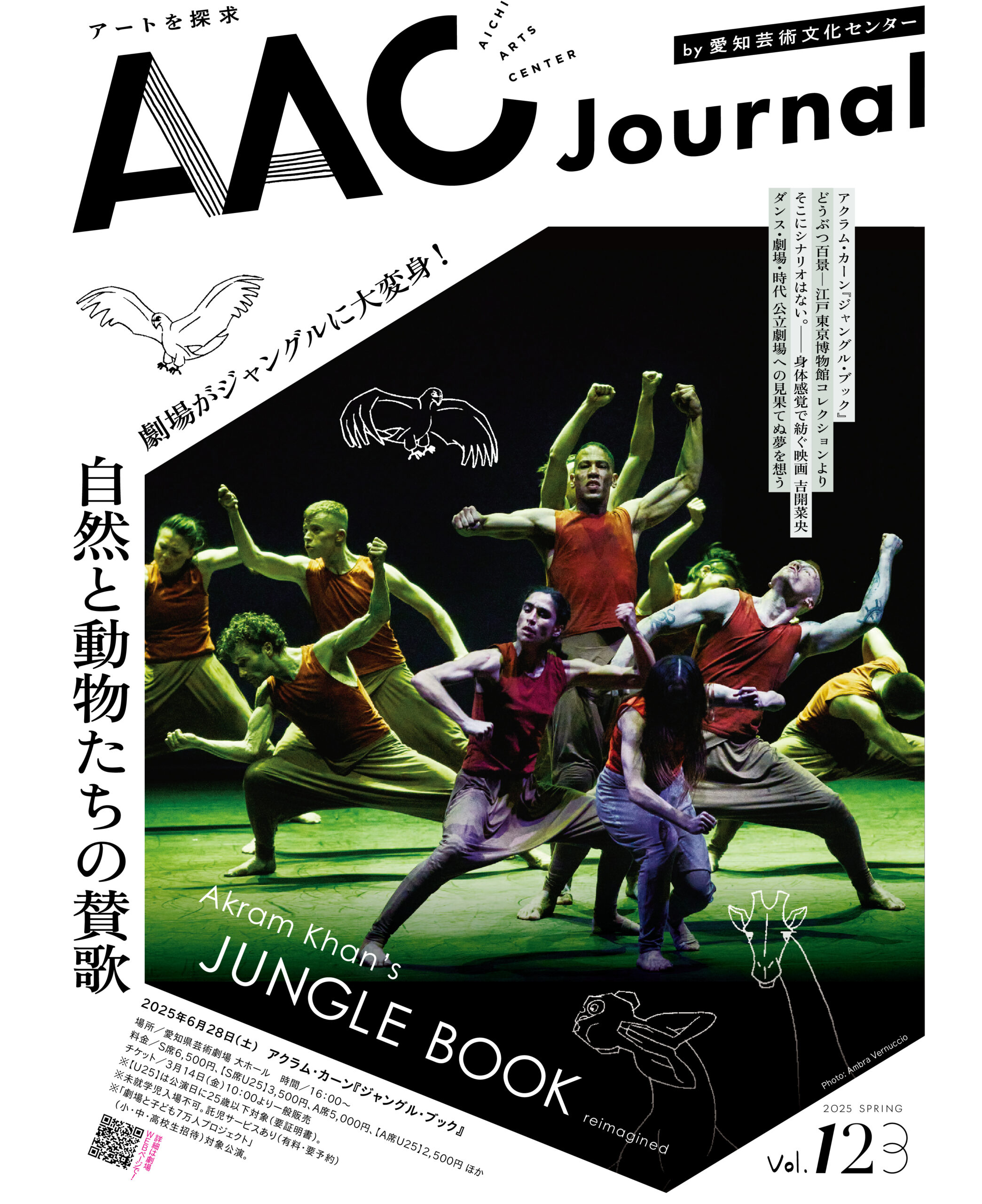

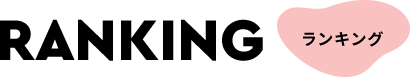

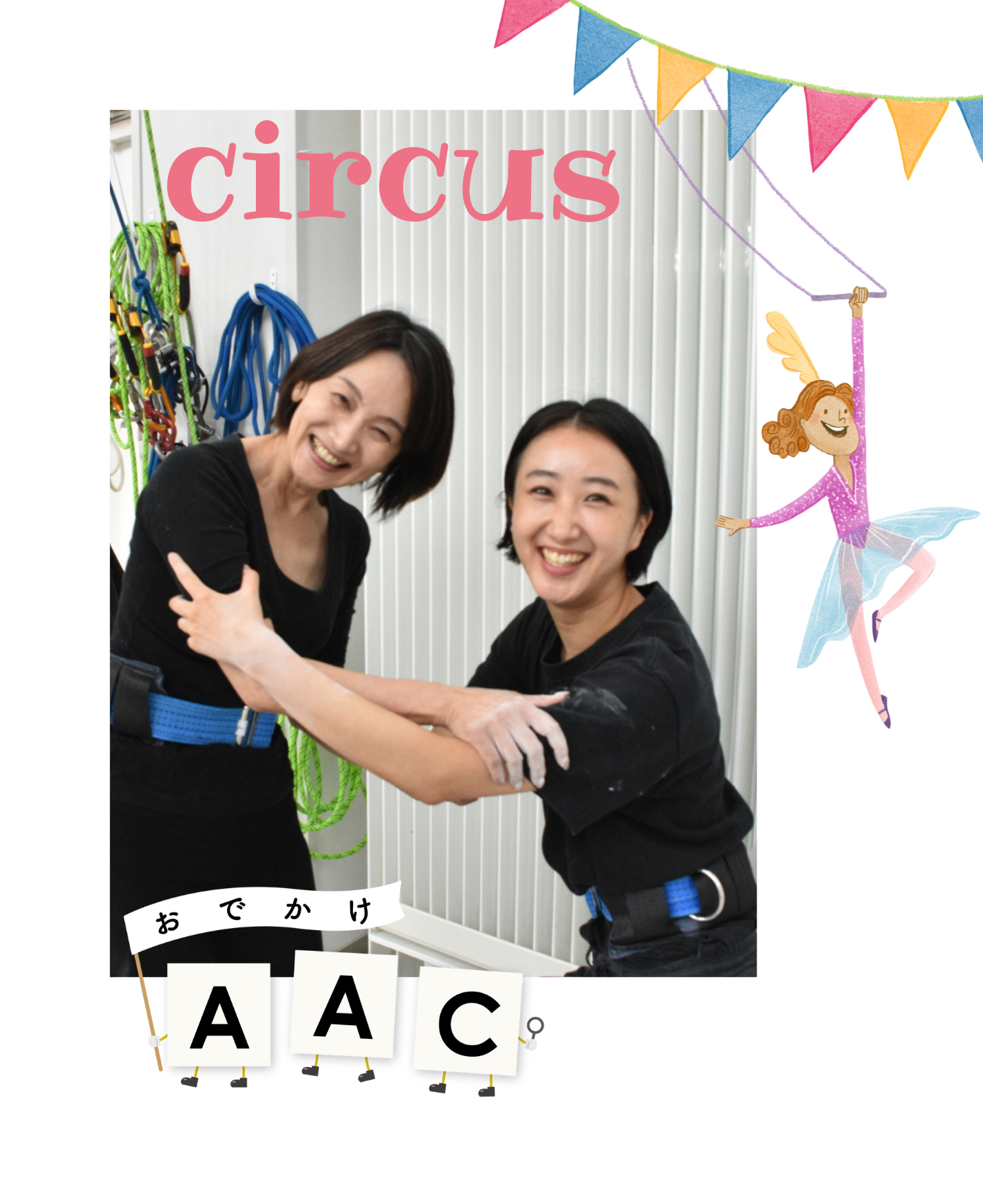

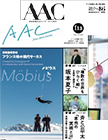

Animals, Animals, Animals! 愛知県美術館では、2025年6月8日(日)まで「どうぶつ百景―江戸東京博物館コレクションより」を開催中。東京都江戸東京博物館の珠玉のコレクションのなかから多様な美術作品、工芸作品、資料を展示し、江戸・東京の都市空間における人と動物の関わり合いをご紹介する展覧会です。時代を感じる作品を観て、現代と江戸を行き来するようなタイムスリップ気分。美術や美術館が好きな方はもちろん、動物愛好家、江戸を舞台にした大河ドラマ『べらぼう』にハマっている方、大人から子どもまで、どなたでも気軽に楽しめます。

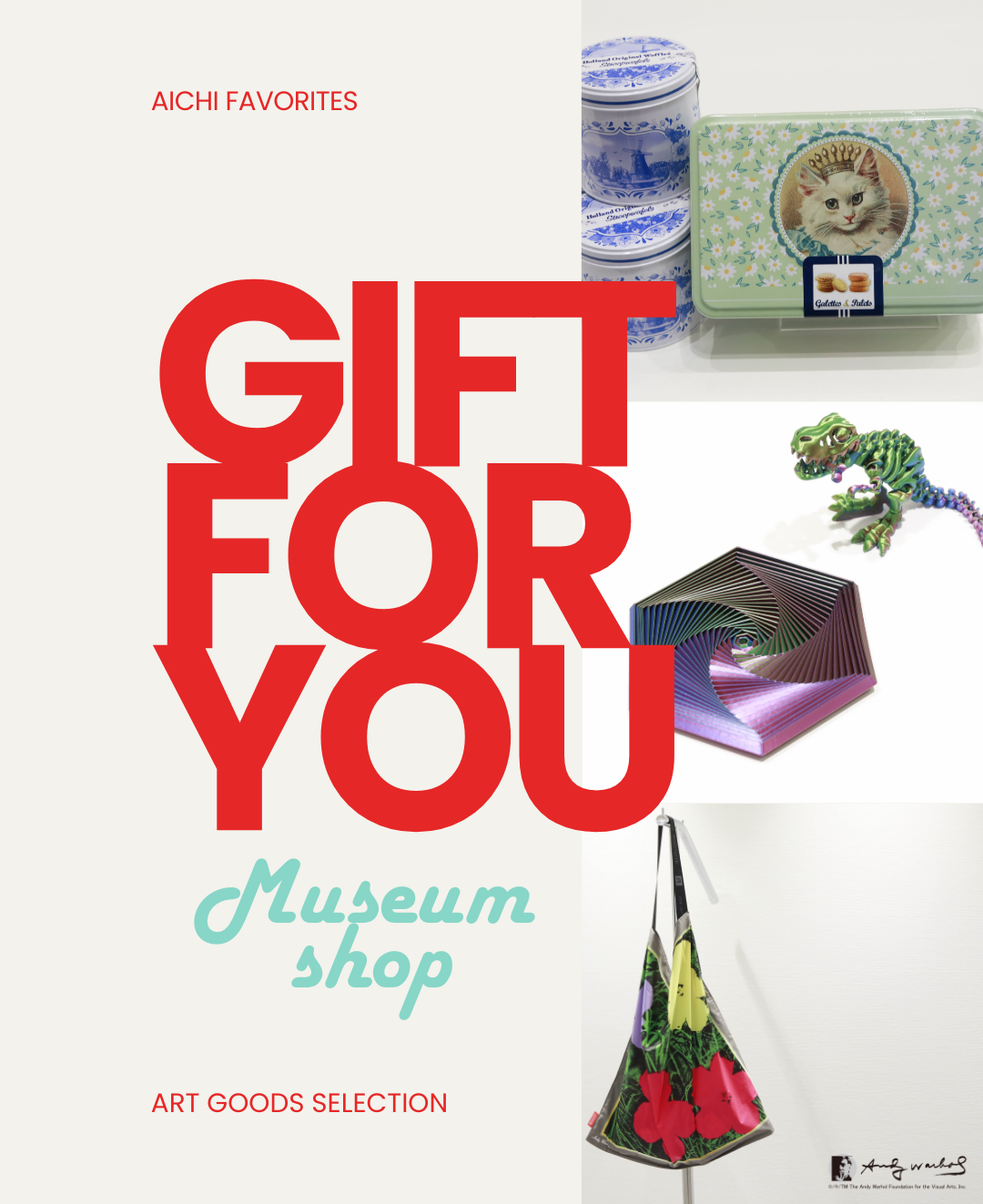

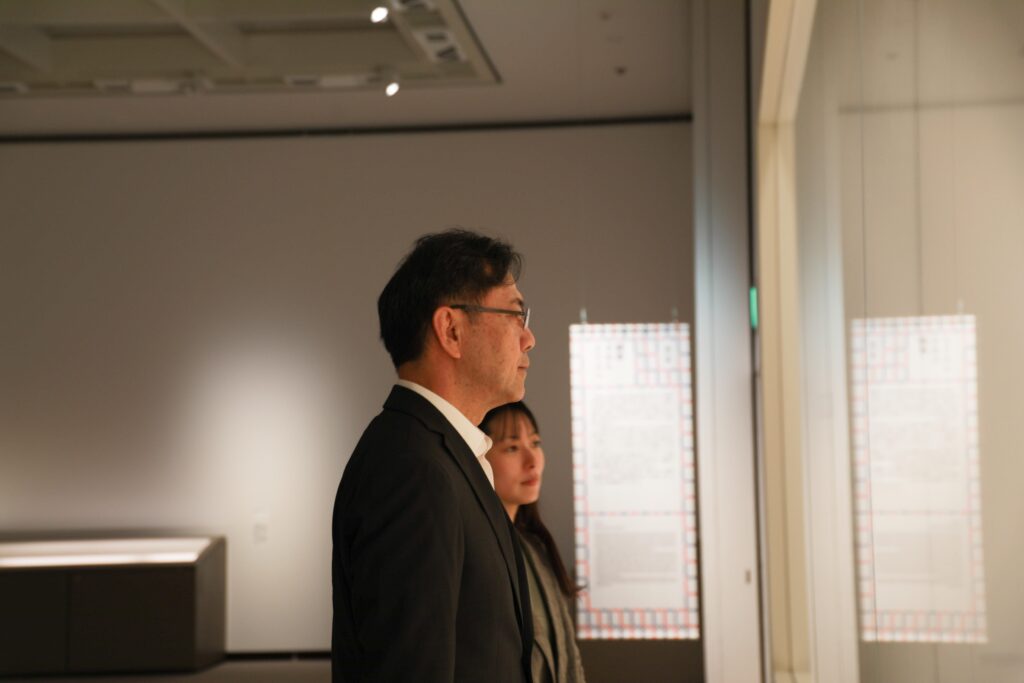

今回の展覧会レポートでは、名古屋で「動物」といえば! 日本を代表する動物園「東山動物園」の元園長、黒邉雅実さんをゲストにお迎えしました。本展を担当した岩間美佳学芸員のガイドとともに、江戸時代のさまざまな動物たちと出会う鑑賞ツアーへご案内。動物と美術、それぞれの専門トークが交差し、展示への新たな発見や興味が広がります。

今回の展覧会レポートでは、名古屋で「動物」といえば! 日本を代表する動物園「東山動物園」の元園長、黒邉雅実さんをゲストにお迎えしました。本展を担当した岩間美佳学芸員のガイドとともに、江戸時代のさまざまな動物たちと出会う鑑賞ツアーへご案内。動物と美術、それぞれの専門トークが交差し、展示への新たな発見や興味が広がります。

会期中は前期・後期で展示替えがあり、今回の取材は前期に実施しました。後期展示は5月13日(火)から始まっています。人と動物にまつわるエピソードから想像をふくらませたり、前後期の作品を観比べたりしながら、多彩で個性豊かな動物たちの姿をお楽しみください。

ゲスト:東山動物園の元園長で、現在は東山公園協会教育普及部長の黒邉雅実さん

黒邉雅実

Masami Kurobe

愛知県北名古屋市生まれ。1982年獣医師として名古屋市役所に入庁。2001年東山動物園に配属となり、13年より副園長、16〜23年に園長を務める。東山動植物園を代表するゾウやゴリラのシャバーニ、コモドオオトカゲなどの導入に尽力。コアラのふるさと・シドニーと名古屋市(姉妹都市)との交流にも力を注ぐ。現在は(公財)東山公園協会の教育普及部長として、環境教育プログラムの実施や東山動植物園の情報誌『ひがしやま』の編集などに取り組む。名古屋市立大学非常勤講師。学芸員の資格を持ち、博物館巡りは趣味の一つ。

Web

東山動植物園 https://www.higashiyama.city.nagoya.jp/

東山公園協会 http://www.higasiyama.jp/

Instagram @higashiyamapark

X @higashiyamapark

YouTube @HigashiyamaPark

- 目次 -

どうぶつ 1 江戸の庭先にいたニワトリたち

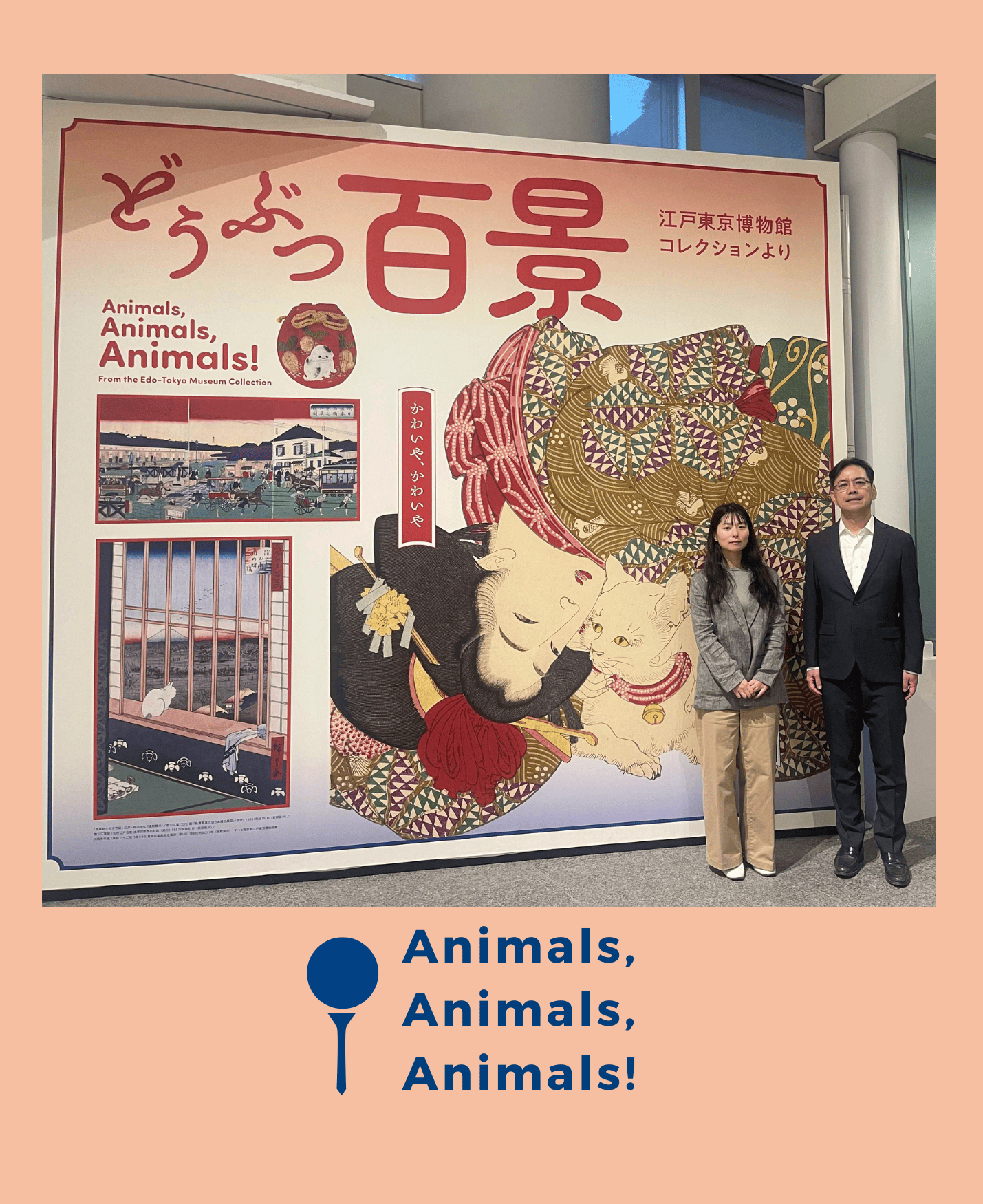

プロローグ「外国人が見た日本人とどうぶつ」にて。

ブランソン・デクー作成、オーガスタ・A・ハイデン彩色「幻燈原板 農家の庭(パネル)」昭和初期、東京都江戸東京博物館蔵(通期展示)

黒邉 ニワトリは、もともと庭で飼える鳥だから“ニワトリ”なんですよ。これは昭和初期の写真パネルですが、おそらく江戸時代もこれに近い風景だったと想像できます。日本のニワトリと人の原風景ですね。

余談ですが、日本に最初に入ってきたニワトリは、アジアから渡ってきたとされています。──ところで、何の目的で輸入されたか、ご存じですか?

岩間 観賞用ですか?

岩間 観賞用ですか?

黒邉 江戸時代には、たしかに観賞用のニワトリも飼われていました。でも、それよりも古い時代──たとえば古墳時代などでは、“時刻を知らせる”役割として輸入されたといわれています。実際、古墳時代の遺跡からは、オスのニワトリしか出土していないという話もあります。それに対して、この昭和初期の写真には、トサカの小さいメスのニワトリばかりが写っている。つまり、この時代には卵をとるために外で飼われていたということですね。現代は白色レグホーンのような卵をたくさん産む改良種が登場し、鳥インフルエンザ対策として室内で飼われるようになっています。

黒邉 江戸時代には、たしかに観賞用のニワトリも飼われていました。でも、それよりも古い時代──たとえば古墳時代などでは、“時刻を知らせる”役割として輸入されたといわれています。実際、古墳時代の遺跡からは、オスのニワトリしか出土していないという話もあります。それに対して、この昭和初期の写真には、トサカの小さいメスのニワトリばかりが写っている。つまり、この時代には卵をとるために外で飼われていたということですね。現代は白色レグホーンのような卵をたくさん産む改良種が登場し、鳥インフルエンザ対策として室内で飼われるようになっています。

岩間 卵を産むニワトリと観賞用のニワトリがいたのですね。観賞用のニワトリは、尾に特徴のあるものが多い気がします。色が鮮やかだったり、尾が長かったり、ボリュームがあったりして。

岩間 卵を産むニワトリと観賞用のニワトリがいたのですね。観賞用のニワトリは、尾に特徴のあるものが多い気がします。色が鮮やかだったり、尾が長かったり、ボリュームがあったりして。

黒邉 ニワトリの品種の一つで、世界的にも知られるオナガドリの始まりは、江戸時代に土佐藩主が参勤交代の際に大名行列の先頭の槍を飾るため、鶏の長い尾羽を農民から集めたことにあるそうです。ニワトリは囲ってしまえば飛び越えて逃げることも少ないですし、管理しやすい動物です。古くは神事に使われ、観賞用でもあり、食用でもあり、当時からとても身近な存在でした。

黒邉 ニワトリの品種の一つで、世界的にも知られるオナガドリの始まりは、江戸時代に土佐藩主が参勤交代の際に大名行列の先頭の槍を飾るため、鶏の長い尾羽を農民から集めたことにあるそうです。ニワトリは囲ってしまえば飛び越えて逃げることも少ないですし、管理しやすい動物です。古くは神事に使われ、観賞用でもあり、食用でもあり、当時からとても身近な存在でした。

どうぶつ 2 「江戸図屏風(びょうぶ)」に広がる風景

岩間 全7章のうち、第1章「江戸のどうぶつ」では、17世紀前半の「江戸図屏風(びょうぶ)」の複製を展示しています。江戸時代初期の江戸市街地とその周辺の自然や景観が、とても細かく描かれていて見応えのある絵です。3代将軍家光に関する事績が多く描かれているのが特徴的です。人以外で一番多く描かれている動物は、馬ですね。人と馬のつながりは、やはり特別だと感じます。

岩間 全7章のうち、第1章「江戸のどうぶつ」では、17世紀前半の「江戸図屏風(びょうぶ)」の複製を展示しています。江戸時代初期の江戸市街地とその周辺の自然や景観が、とても細かく描かれていて見応えのある絵です。3代将軍家光に関する事績が多く描かれているのが特徴的です。人以外で一番多く描かれている動物は、馬ですね。人と馬のつながりは、やはり特別だと感じます。

黒邉 最初の展示としては、本当にインパクトがありますよね。人を乗せたり、荷を引かせたりと、馬や牛は家畜としての歴史も長いです。私が注目したのは、鹿がたくさん描かれていること。当時の江戸には、まだ鹿が多く生息していたことがよくわかります。

黒邉 最初の展示としては、本当にインパクトがありますよね。人を乗せたり、荷を引かせたりと、馬や牛は家畜としての歴史も長いです。私が注目したのは、鹿がたくさん描かれていること。当時の江戸には、まだ鹿が多く生息していたことがよくわかります。

愛知県美術館で開催された記念講演会(※すでに終了)で、「どうぶつ百景」を企画された東京都江戸東京博物館の学芸員・小山周子さんがお話されていたのですが、庶民が鹿による農作物の被害で困っていたため、武士が代わりに鹿を獲って、被害が出ないように生息数をコントロールしていたと。そんなことが当時から行われていたと知って驚きました。

岩間 世の中が平和になっていたからこそ、そうした狩りの場は、武家が自分たちの力を民衆に誇示する機会にもなっていたのだと思います。猪狩りの場面には、非常に多くの人が描き込まれていて、画面の密度がすごいですよ。将軍家にとって、いかに重要なイベントだったのかが伝わってきます。

岩間 世の中が平和になっていたからこそ、そうした狩りの場は、武家が自分たちの力を民衆に誇示する機会にもなっていたのだと思います。猪狩りの場面には、非常に多くの人が描き込まれていて、画面の密度がすごいですよ。将軍家にとって、いかに重要なイベントだったのかが伝わってきます。

「鞍掛木馬」江戸時代、東京都江戸東京博物館蔵(通期展示)

上流の武家の子が乗馬の稽古をするためのもの。

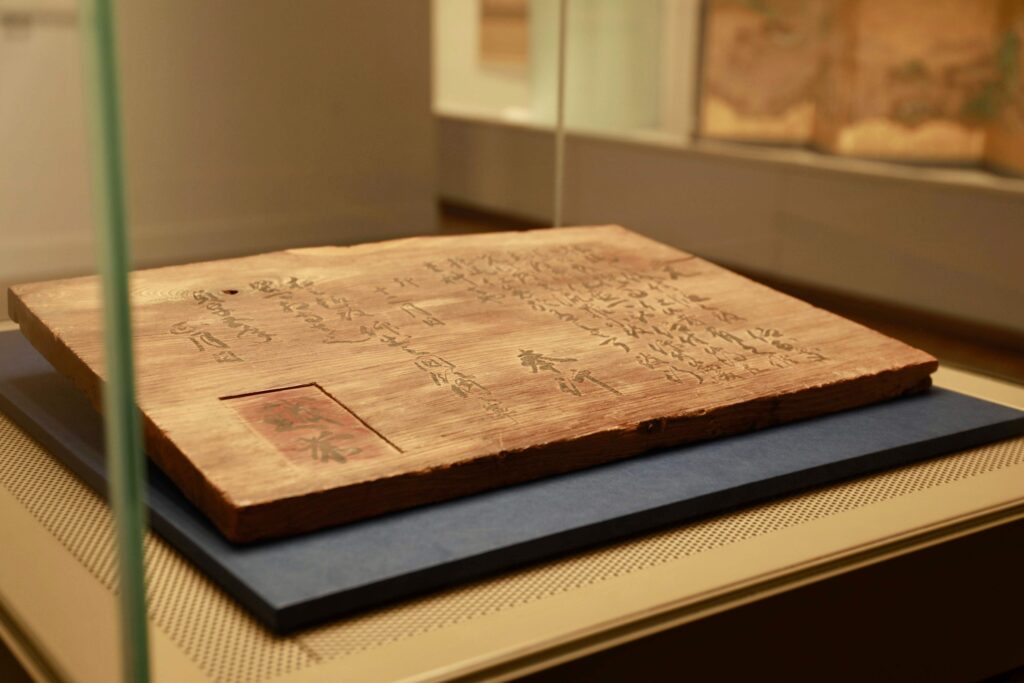

第2章「飼育されたどうぶつ」では、5代将軍徳川綱吉の代に出された「生類憐みの令」に関する高札も展示。

奉行(老中)越前(領主)「捨馬禁止触書高札」1688(貞享5)年、東京都江戸東京博物館蔵(通期展示)

どうぶつ 3 猫と女性:浮世絵に見る、猫の存在

月岡芳年「風俗三十二相 あったかさう 寛政年間町屋後家の風俗」1888(明治21)年、東京都江戸東京博物館蔵(前期展示)

黒邉 まず初めに江戸時代の猫の話をすると、一枚の絵のなかに猫がいっぱい描かれた歌川国利の「しん板ねこづくし」(東京都江戸東京博物館蔵、後期展示)を見てもわかるように、茶色と黒と白のいわゆる三毛猫が人気だったようです。尻尾が短く短毛で、「ジャパニーズ・ボブテイル」と呼ばれていて、今も海外で有名です。明治以降に洋猫が入ってきて交雑がすすみ、現代の日本ではこのような三毛猫を見ることが少なくなりました。そんな日本古来の猫が絵の題材になっているのはすごく興味深いです。招き猫のモデルも三毛猫なんですよ。

黒邉 まず初めに江戸時代の猫の話をすると、一枚の絵のなかに猫がいっぱい描かれた歌川国利の「しん板ねこづくし」(東京都江戸東京博物館蔵、後期展示)を見てもわかるように、茶色と黒と白のいわゆる三毛猫が人気だったようです。尻尾が短く短毛で、「ジャパニーズ・ボブテイル」と呼ばれていて、今も海外で有名です。明治以降に洋猫が入ってきて交雑がすすみ、現代の日本ではこのような三毛猫を見ることが少なくなりました。そんな日本古来の猫が絵の題材になっているのはすごく興味深いです。招き猫のモデルも三毛猫なんですよ。

岩間 どおりで、浮世絵にはよく似た斑(ぶち)の猫が多く出てくるなと思っていました。今度、招き猫のしっぽにも注目してみようと思います。

岩間 どおりで、浮世絵にはよく似た斑(ぶち)の猫が多く出てくるなと思っていました。今度、招き猫のしっぽにも注目してみようと思います。 「風俗三十二相 あったかさう 寛政年間町屋後家の風俗」は、「どうぶつ百景」展のメインビジュアルになっている「風俗三十二相 うるささう 寛政年間処女之風俗」(東京都江戸東京博物館蔵、後期展示)と同様、月岡芳年が手がけたシリーズです。明治中ごろに江戸を懐かしむような雰囲気が高まり、当時メジャーなペットだった猫とともに江戸時代の女性の習俗が描かれました。

「風俗三十二相 あったかさう 寛政年間町屋後家の風俗」は、「どうぶつ百景」展のメインビジュアルになっている「風俗三十二相 うるささう 寛政年間処女之風俗」(東京都江戸東京博物館蔵、後期展示)と同様、月岡芳年が手がけたシリーズです。明治中ごろに江戸を懐かしむような雰囲気が高まり、当時メジャーなペットだった猫とともに江戸時代の女性の習俗が描かれました。

黒邉 「風俗三十二相 あったかさう 寛政年間町屋後家の風俗」の猫は少し毛が長く、洋猫の特徴を感じさせます。明治時代に描かれているからなのでしょう。飼い猫の起源はエジプトのリビアヤマネコと言われているんですけど、暖かい国がルーツなので、寒いのは苦手。冬は暖かいところに身を寄せ、体を丸めて寝ます。

黒邉 「風俗三十二相 あったかさう 寛政年間町屋後家の風俗」の猫は少し毛が長く、洋猫の特徴を感じさせます。明治時代に描かれているからなのでしょう。飼い猫の起源はエジプトのリビアヤマネコと言われているんですけど、暖かい国がルーツなので、寒いのは苦手。冬は暖かいところに身を寄せ、体を丸めて寝ます。

岩間 ちょうど、炬燵(こたつ)のうえで丸まった姿で描かれていますね。猫の毛並みを表す線は、版木に彫った模様に絵の具をのせないで摺り、和紙に凹凸を浮かび上がらせる「空摺(からずり)」と呼ばれる技法で、再現されています。

岩間 ちょうど、炬燵(こたつ)のうえで丸まった姿で描かれていますね。猫の毛並みを表す線は、版木に彫った模様に絵の具をのせないで摺り、和紙に凹凸を浮かび上がらせる「空摺(からずり)」と呼ばれる技法で、再現されています。

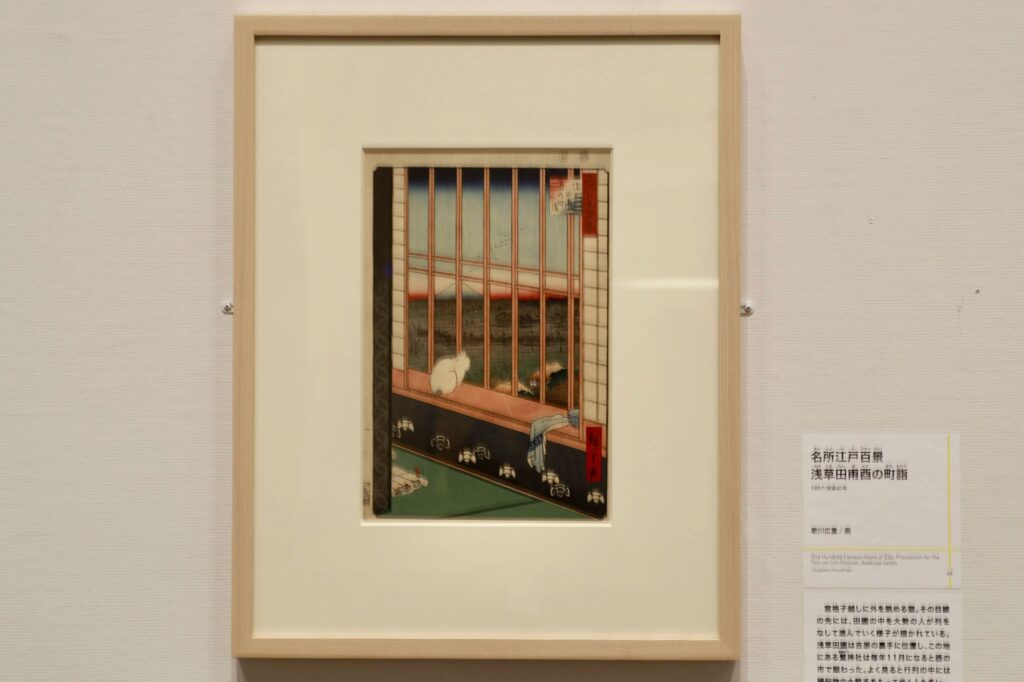

歌川広重「名所江戸百景 浅草田甫酉の町詣」1857(安政4)年、東京都江戸東京博物館蔵(前期展示)

岩間 歌川広重の「名所江戸百景 浅草田甫酉の町詣」の猫には、どこか物語性が感じられます。吉原の裏手には浅草田圃と呼ばれた地があり、11月頃の酉の市が人気でした。祭りで売られる縁起物の熊手を模した簪(かんざし)が畳の上に置かれていますが、妓楼(ぎろう)の格子窓から行列を見つめる猫の後ろ姿は、お祭りの日でも吉原の外に出ることが叶わない、遊女の境遇を思い起こさせます。

岩間 歌川広重の「名所江戸百景 浅草田甫酉の町詣」の猫には、どこか物語性が感じられます。吉原の裏手には浅草田圃と呼ばれた地があり、11月頃の酉の市が人気でした。祭りで売られる縁起物の熊手を模した簪(かんざし)が畳の上に置かれていますが、妓楼(ぎろう)の格子窓から行列を見つめる猫の後ろ姿は、お祭りの日でも吉原の外に出ることが叶わない、遊女の境遇を思い起こさせます。

黒邉 猫は群れをつくらない動物なんです。縄張りをもって、その場所にとどまります。犬のように人に従うことなく、自分の行動は変えません。猫は気ままな動物で、それがまた魅力なんですよ。寝たいときに寝て、触ってほしいときに寄ってくる。猫を飼っていた女性たちは、そういう自由でマイペースなところに惹かれたのかもしれませんね。

黒邉 猫は群れをつくらない動物なんです。縄張りをもって、その場所にとどまります。犬のように人に従うことなく、自分の行動は変えません。猫は気ままな動物で、それがまた魅力なんですよ。寝たいときに寝て、触ってほしいときに寄ってくる。猫を飼っていた女性たちは、そういう自由でマイペースなところに惹かれたのかもしれませんね。

岩間 日本の美術では、猫と女性の組み合わせがよく描かれるんです。源氏物語のエピソードがもとになっていて、いたずらな猫が首輪のひもを引っかけて御簾(みす)を上げちゃう。それで、なかにいる源氏の妻の姿を彼女に横恋慕している男性が覗き見しちゃう──みたいな話があります。

岩間 日本の美術では、猫と女性の組み合わせがよく描かれるんです。源氏物語のエピソードがもとになっていて、いたずらな猫が首輪のひもを引っかけて御簾(みす)を上げちゃう。それで、なかにいる源氏の妻の姿を彼女に横恋慕している男性が覗き見しちゃう──みたいな話があります。

どうぶつ 4 お菓子屋さんの前にも、犬。これが江戸の日常

歌川国芳「深川佐賀町菓子船橋屋」1839〜41(天保10-12)年、東京都江戸東京博物館蔵(前期展示)

岩間 「どうぶつ百景」展の出品作品のなかに、犬はとても多く描かれています。単独ではなく、何匹かで描かれる場合も結構あります。江戸時代の犬は、個人で飼われているのはごくわずかで、多くは町全体で飼われた「町犬」だったというのが、今とは異なるユニークな点です。商店や町屋の人々に餌をもらいながら、子どもの遊び相手になったり、町に知らない人が来たら吠えて知らせたり、犬は犬なりの役割を果たしていたのです。まさにコミュニティの一員ですね。こちらの絵には、お菓子屋さんの前に集まった町の美人が描かれています。客である美人を描くために菓子屋を描いたら、その前にいる犬も自然と描きこまれてしまったのですね。

岩間 「どうぶつ百景」展の出品作品のなかに、犬はとても多く描かれています。単独ではなく、何匹かで描かれる場合も結構あります。江戸時代の犬は、個人で飼われているのはごくわずかで、多くは町全体で飼われた「町犬」だったというのが、今とは異なるユニークな点です。商店や町屋の人々に餌をもらいながら、子どもの遊び相手になったり、町に知らない人が来たら吠えて知らせたり、犬は犬なりの役割を果たしていたのです。まさにコミュニティの一員ですね。こちらの絵には、お菓子屋さんの前に集まった町の美人が描かれています。客である美人を描くために菓子屋を描いたら、その前にいる犬も自然と描きこまれてしまったのですね。

黒邉 犬がいないと町の風景が成り立たないほど、当たり前の存在だったようですね。犬は群れるんですよ。ぶち模様や毛の長い洋犬っぽいのもいますが、基本的には雑種が多い印象です。鎖国後も南蛮貿易はありましたから、犬種にバリエーションがあっても不思議ではないと思います。

黒邉 犬がいないと町の風景が成り立たないほど、当たり前の存在だったようですね。犬は群れるんですよ。ぶち模様や毛の長い洋犬っぽいのもいますが、基本的には雑種が多い印象です。鎖国後も南蛮貿易はありましたから、犬種にバリエーションがあっても不思議ではないと思います。

岩間 毛色もいろいろですね。出品作品にはさまざまな犬が描かれています。庶民が暮らす町のなかの犬と、高級ペットの代名詞といえる外国産の犬の狆(ちん)、大名や将軍が狩りに用いる大型の洋犬などです。

岩間 毛色もいろいろですね。出品作品にはさまざまな犬が描かれています。庶民が暮らす町のなかの犬と、高級ペットの代名詞といえる外国産の犬の狆(ちん)、大名や将軍が狩りに用いる大型の洋犬などです。

黒邉 私がこの絵を見て面白かったのは、犬の役割が少しずつ変化してきたのがわかることですね。もともと犬は、狩猟などで人間の仕事を助ける存在でした。将軍の犬は狩猟用だったかもしれませんが、この絵に描かれている犬たちは、町の子どもたちの遊び相手だったり、町の番犬として存在していた。でも、野良犬ではなく、町犬という感覚で、みんなでお世話していた。江戸時代はこういう風にのどかに犬と共存していたんだなと驚きもあります。そして明治になると、海外との交易から国内に狂犬病が入り、町で自由に犬を飼うのが難しくなっていきます。パリで開催された展覧会(「いきもの:江戸東京 動物たちとの暮らし」展、2022年)で、フランスの人たちがこの絵を見て驚いたというのもよくわかる気がします。日本は島国で鎖国をしていたから、外から病気が入らず、独自の暮らしや文化が守られていました。それだけ豊かな国だったということなのでしょう。

黒邉 私がこの絵を見て面白かったのは、犬の役割が少しずつ変化してきたのがわかることですね。もともと犬は、狩猟などで人間の仕事を助ける存在でした。将軍の犬は狩猟用だったかもしれませんが、この絵に描かれている犬たちは、町の子どもたちの遊び相手だったり、町の番犬として存在していた。でも、野良犬ではなく、町犬という感覚で、みんなでお世話していた。江戸時代はこういう風にのどかに犬と共存していたんだなと驚きもあります。そして明治になると、海外との交易から国内に狂犬病が入り、町で自由に犬を飼うのが難しくなっていきます。パリで開催された展覧会(「いきもの:江戸東京 動物たちとの暮らし」展、2022年)で、フランスの人たちがこの絵を見て驚いたというのもよくわかる気がします。日本は島国で鎖国をしていたから、外から病気が入らず、独自の暮らしや文化が守られていました。それだけ豊かな国だったということなのでしょう。

歌川広重「東都名所 駿河町之図」1843〜47(天保14~弘化4)年、東京都江戸東京博物館蔵(前期展示)

どうぶつ 5 小さなネズミと人──昔と今では違う関係

楊洲周延「東風俗 福つくし 福ねずみ」1890(明治23)年、東京都江戸東京博物館蔵(前期展示)

岩間 ネズミは、工芸品や浮世絵のモチーフとして多く見られ、かなり人気があったようです。大黒天さまの使いとして信仰の対象にもなっていたので、縁起物だったのでしょうね。タイトルにある「福ねずみ」は、幸運をもたらすといわれる白鼠(しろねずみ)のことです。絵には、新年、蔵の前に米俵が積まれた裕福な家にネズミが現れ、さらに繁栄するという物語が描かれています。物語を描いた絵なので、実際の風景かどうかは定かではなく、江戸時代や明治初期の人々がネズミを可愛いと思っていたのか、感覚的な部分はわかりません。海外から入ってきたハツカネズミを飼うのが流行した時期もあったようですね。

岩間 ネズミは、工芸品や浮世絵のモチーフとして多く見られ、かなり人気があったようです。大黒天さまの使いとして信仰の対象にもなっていたので、縁起物だったのでしょうね。タイトルにある「福ねずみ」は、幸運をもたらすといわれる白鼠(しろねずみ)のことです。絵には、新年、蔵の前に米俵が積まれた裕福な家にネズミが現れ、さらに繁栄するという物語が描かれています。物語を描いた絵なので、実際の風景かどうかは定かではなく、江戸時代や明治初期の人々がネズミを可愛いと思っていたのか、感覚的な部分はわかりません。海外から入ってきたハツカネズミを飼うのが流行した時期もあったようですね。

黒邉 ハツカネズミが愛玩用に改良されて白色だったことも関係しているでしょうね。白い動物は神聖視されることが多いです。ただ、絵が描かれた数年後にはペストが流行して……。

黒邉 ハツカネズミが愛玩用に改良されて白色だったことも関係しているでしょうね。白い動物は神聖視されることが多いです。ただ、絵が描かれた数年後にはペストが流行して……。

岩間 感染の原因となったネズミの買い上げを役所が始め、各家庭で捕獲されるようになり、ネズミは愛玩の対象ではなくなっていきます。町犬の作品と同じく、ペストによる被害が大きかったフランスでご覧になった方々の間では、「何これ!?」と話題になったそうです。

岩間 感染の原因となったネズミの買い上げを役所が始め、各家庭で捕獲されるようになり、ネズミは愛玩の対象ではなくなっていきます。町犬の作品と同じく、ペストによる被害が大きかったフランスでご覧になった方々の間では、「何これ!?」と話題になったそうです。

黒邉 日本は鎖国していたため、ペストの流行が遅れ、先進事例を参考にして対策も取られたことで、大きな被害には至らなかったようです。明治以降は、ネズミは医学などの実験動物として使われるようになり、役割も大きく変わっていきました。

黒邉 日本は鎖国していたため、ペストの流行が遅れ、先進事例を参考にして対策も取られたことで、大きな被害には至らなかったようです。明治以降は、ネズミは医学などの実験動物として使われるようになり、役割も大きく変わっていきました。

「鼠短檠」江戸時代、東京都江戸東京博物館蔵(通期展示)

どうぶつ 6 美しい声を楽しむ、鶉(ウズラ)合わせは、豊橋の鶉のルーツ!?

「鶉会之図屏風」江戸後期、東京都江戸東京博物館蔵(前期展示)

黒邉 「鶉会之図屏風」はインパクトがありますね。赤色が綺麗です。

黒邉 「鶉会之図屏風」はインパクトがありますね。赤色が綺麗です。

岩間 金地の華やかな作品で、会場内でもよく映えていますよね。 江戸時代には鳥を飼うことが流行していて、鳥の種類に合わせて鳥かごを作る職人もいたほど。なかでも、鶉は特に人気だったようです。

岩間 金地の華やかな作品で、会場内でもよく映えていますよね。 江戸時代には鳥を飼うことが流行していて、鳥の種類に合わせて鳥かごを作る職人もいたほど。なかでも、鶉は特に人気だったようです。

黒邉 小鳥合わせのように、鳥同士の声の美しさを競う遊びは、もともと平安時代の貴族たちの楽しみでした。武士たちはこちらの「鶉合わせ」を好み、鎌倉時代や戦国時代から行われていたようです。

黒邉 小鳥合わせのように、鳥同士の声の美しさを競う遊びは、もともと平安時代の貴族たちの楽しみでした。武士たちはこちらの「鶉合わせ」を好み、鎌倉時代や戦国時代から行われていたようです。

岩間 鶉の鳴き声が「御吉兆(ゴキッチョー)」と聞こえることから、戦国時代の武将たちは出陣前の験担ぎに使うなど、縁起の良い鳥として珍重されてきたというエピソードがあります。

岩間 鶉の鳴き声が「御吉兆(ゴキッチョー)」と聞こえることから、戦国時代の武将たちは出陣前の験担ぎに使うなど、縁起の良い鳥として珍重されてきたというエピソードがあります。

黒邉 絵のなかには、武士や商人、お坊さんの姿も見られます。江戸時代になると、こうした文化が庶民にも広がっていったのでしょう。すると、野生の鶉を捕まえてくるだけでは間に合わなくなり、自分たちで飼って繁殖させるようになった。それが、今の東海地方を中心とした日本の養鶉(ようじゅん)につながっているのだと思います。

黒邉 絵のなかには、武士や商人、お坊さんの姿も見られます。江戸時代になると、こうした文化が庶民にも広がっていったのでしょう。すると、野生の鶉を捕まえてくるだけでは間に合わなくなり、自分たちで飼って繁殖させるようになった。それが、今の東海地方を中心とした日本の養鶉(ようじゅん)につながっているのだと思います。

岩間 江戸時代は厳格な身分社会でしたが、屏風をみると、こうした鶉合の場では身分を超えた交流があったことが伝わります。豊橋の鶉は有名ですよね。雅な遊びが、今につながっているのかもしれませんね。

岩間 江戸時代は厳格な身分社会でしたが、屏風をみると、こうした鶉合の場では身分を超えた交流があったことが伝わります。豊橋の鶉は有名ですよね。雅な遊びが、今につながっているのかもしれませんね。

どうぶつ 7 大みそか、闇夜に浮かぶキツネたち

歌川広重「名所江戸百景 王子装束ゑの木大晦日の狐火」1857(安政4)年、東京都江戸東京博物館蔵(前期展示)

岩間 ちょっと怪しい雰囲気の絵だからか、本展でもよく注目されています。

岩間 ちょっと怪しい雰囲気の絵だからか、本展でもよく注目されています。

黒邉 キツネは夜に活動的になりますが、本来はこんなに群れないんですよ。警戒心が強い動物で、家族か単独で行動します。

黒邉 キツネは夜に活動的になりますが、本来はこんなに群れないんですよ。警戒心が強い動物で、家族か単独で行動します。

岩間 この絵は大みそかの夜が舞台。現在の東京都北区王子にあったという大きな榎の木の下に関東中のキツネが集まって、宮中の女官に姿を変え、王子稲荷にお参りに行くという伝承を描いたものらしいです。キツネたちが発する狐火によって、人々は翌年の作物の豊凶を占ったともいわれています。墨色のなかにぽっと浮かび上がるように、キツネと炎が描かれていて、それがより一層、絵の怪しさを引き立てています。

岩間 この絵は大みそかの夜が舞台。現在の東京都北区王子にあったという大きな榎の木の下に関東中のキツネが集まって、宮中の女官に姿を変え、王子稲荷にお参りに行くという伝承を描いたものらしいです。キツネたちが発する狐火によって、人々は翌年の作物の豊凶を占ったともいわれています。墨色のなかにぽっと浮かび上がるように、キツネと炎が描かれていて、それがより一層、絵の怪しさを引き立てています。

黒邉 キツネは見た目もすっとしていて神秘的ですよね。女性に喩えられることもあります。一方で冬のタヌキはころっとしていて、ちょっと滑稽な印象で、男性に喩えられたり。

黒邉 キツネは見た目もすっとしていて神秘的ですよね。女性に喩えられることもあります。一方で冬のタヌキはころっとしていて、ちょっと滑稽な印象で、男性に喩えられたり。

岩間 キツネのイメージは、ヨーロッパでは、あまりよくありません。ずるいとか、ちょっと嫌なやつみたいな。一方で、日本ではお稲荷さんとの結び付きで信仰の対象になっているからか、神秘的なイメージに結びつきやすいのでしょうね。

岩間 キツネのイメージは、ヨーロッパでは、あまりよくありません。ずるいとか、ちょっと嫌なやつみたいな。一方で、日本ではお稲荷さんとの結び付きで信仰の対象になっているからか、神秘的なイメージに結びつきやすいのでしょうね。

どうぶつ 8 しか茶屋は江戸の“動物カフェ”?

歌川豊国「しか茶屋」1792〜93(寛政4~5)年頃、東京都江戸東京博物館蔵(前期展示)

岩間 江戸時代の中頃には珍しい動物を集めて、お茶を出す施設が人気でした。今の動物園とはスタイルが全然違いますが、「動物を見せる」という意味では共通点があります。

黒邉 一般の方にいろいろな動物を見ていただくのは、今の動物園の流れにつながるようなことですよね。図録でも気になっていた作品でしたが、あらためて実物を見ると、いい絵だと感じます。クジャクのように日本にいない動物などを、お茶を飲みながら眺める。猫や犬と暮らし、動物と食事を一緒に楽しむ文化が、庶民にも広がっていたのかなと思えます。

黒邉 一般の方にいろいろな動物を見ていただくのは、今の動物園の流れにつながるようなことですよね。図録でも気になっていた作品でしたが、あらためて実物を見ると、いい絵だと感じます。クジャクのように日本にいない動物などを、お茶を飲みながら眺める。猫や犬と暮らし、動物と食事を一緒に楽しむ文化が、庶民にも広がっていたのかなと思えます。

岩間 動物をよく観察し、それを面白いと感じる感受性が、庶民にも行き渡っていたのではないでしょうか。江戸時代には、生き物のかたちや生態に関する本を通じて、町の人々の知識も広がりました。

岩間 動物をよく観察し、それを面白いと感じる感受性が、庶民にも行き渡っていたのではないでしょうか。江戸時代には、生き物のかたちや生態に関する本を通じて、町の人々の知識も広がりました。

黒邉 なるほど。大河ドラマ『べらぼう』の世界観ですね。小山さん(東京都江戸東京博物館学芸員)がおっしゃっていましたが、ここは「しか茶屋」という場所。将軍が鹿を獲りすぎた結果、江戸末期にはすでに鹿が珍しい存在になっていたそうです。動物園もそうですが、人は珍しい動物に惹かれ、数が減ってくると守らなければという意識も生まれます。当時は単に見て楽しむ場だったのかもしれませんが、今の動物園は見せるだけでなく、分類や調査に加えて、種の保全や環境教育などの機能も担っています。

黒邉 なるほど。大河ドラマ『べらぼう』の世界観ですね。小山さん(東京都江戸東京博物館学芸員)がおっしゃっていましたが、ここは「しか茶屋」という場所。将軍が鹿を獲りすぎた結果、江戸末期にはすでに鹿が珍しい存在になっていたそうです。動物園もそうですが、人は珍しい動物に惹かれ、数が減ってくると守らなければという意識も生まれます。当時は単に見て楽しむ場だったのかもしれませんが、今の動物園は見せるだけでなく、分類や調査に加えて、種の保全や環境教育などの機能も担っています。

岩間 動物園も美術館も、博物館としての役割を持っていますが、繁殖という視点は動物園ならではですよね。専門的なノウハウが詰まっていて、本当に大変なお仕事だと思います。

岩間 動物園も美術館も、博物館としての役割を持っていますが、繁殖という視点は動物園ならではですよね。専門的なノウハウが詰まっていて、本当に大変なお仕事だと思います。

どうぶつ 9 みんな夢中に!はじめての象は、なぜ黒い?

了古「中天竺新渡舶来大象之図」1863(文久3)年、東京都江戸東京博物館蔵(前期展示)

黒邉 「東山動物園」にも象がいるので、私も象の歴史には興味があります。日本には過去に何回か象がきているのですが、もともとは将軍に献上されていました。この絵に描かれた幕末の象は、一般の方に見せる目的のために輸入されていて、交易が盛んになった時代の変化を感じます。

黒邉 「東山動物園」にも象がいるので、私も象の歴史には興味があります。日本には過去に何回か象がきているのですが、もともとは将軍に献上されていました。この絵に描かれた幕末の象は、一般の方に見せる目的のために輸入されていて、交易が盛んになった時代の変化を感じます。

岩間 この象にも人が殺到していますね。前の方に顔を突き出して、しっかり見ようとしているのが伝わります。当時の人は「珍しいから見る」というだけではなく、何かしらのご利益にあやかりたいという気持ちがあったそうです。

岩間 この象にも人が殺到していますね。前の方に顔を突き出して、しっかり見ようとしているのが伝わります。当時の人は「珍しいから見る」というだけではなく、何かしらのご利益にあやかりたいという気持ちがあったそうです。

黒邉 象は仏教にもゆかりの深い動物ですよね。江戸時代の象といえば、1728年に日本中に象ブームを巻き起こした「享保の象」は有名。8代将軍徳川吉宗に献上されるために、ベトナムからやってきた象が、長崎から江戸まで歩いて旅をして、名古屋にも来ていたそうです。そのときから140年ほど経っているので、この絵に描かれている人たちは、“初めて象を見る”人が多かったと思います。

黒邉 象は仏教にもゆかりの深い動物ですよね。江戸時代の象といえば、1728年に日本中に象ブームを巻き起こした「享保の象」は有名。8代将軍徳川吉宗に献上されるために、ベトナムからやってきた象が、長崎から江戸まで歩いて旅をして、名古屋にも来ていたそうです。そのときから140年ほど経っているので、この絵に描かれている人たちは、“初めて象を見る”人が多かったと思います。

岩間 だからこそ、見たことのない巨体がみんなの度肝を抜いて、黒々とした色と丸みのあるかたちが強調された姿で描かれているのかもしれませんね。

岩間 だからこそ、見たことのない巨体がみんなの度肝を抜いて、黒々とした色と丸みのあるかたちが強調された姿で描かれているのかもしれませんね。

黒邉 私も、どうしてこんなに黒く描かれているのかなと思ったんですが、実際にはゾウはこんなに黒くないんです。水浴びのあとに土をかぶる習性があるので、その土地の土の色になるんですよ。関東は火山灰の黒土が多いので、黒っぽく見えたのかもしれません。あるいは、水浴びをして体が濡れていたのかもしれませんね。

黒邉 私も、どうしてこんなに黒く描かれているのかなと思ったんですが、実際にはゾウはこんなに黒くないんです。水浴びのあとに土をかぶる習性があるので、その土地の土の色になるんですよ。関東は火山灰の黒土が多いので、黒っぽく見えたのかもしれません。あるいは、水浴びをして体が濡れていたのかもしれませんね。

岩間 小山さん(東京都江戸東京博物館学芸員)が「この象は岐阜にも来ていた」と話されていたのも印象的でした。

岩間 小山さん(東京都江戸東京博物館学芸員)が「この象は岐阜にも来ていた」と話されていたのも印象的でした。

黒邉 巡業ですね。象の飼育は本当に大変で、一日に100kgの餌を食べ、同じくらい排泄もします。力も強いので、歩かせるだけでも相当な苦労があったと思います。

黒邉 巡業ですね。象の飼育は本当に大変で、一日に100kgの餌を食べ、同じくらい排泄もします。力も強いので、歩かせるだけでも相当な苦労があったと思います。

余談ですが、戦時中、日本中の象がいなくなってしまったときに「東山動物園」の2頭だけが生き残りました。戦後に、全国から子どもたちが象を見に来られるように、国鉄が「ぞう列車」という特別車を走らせたというエピソードもあります。

どうぶつ 10 江戸から東京へ──動物を見る風景のつづき

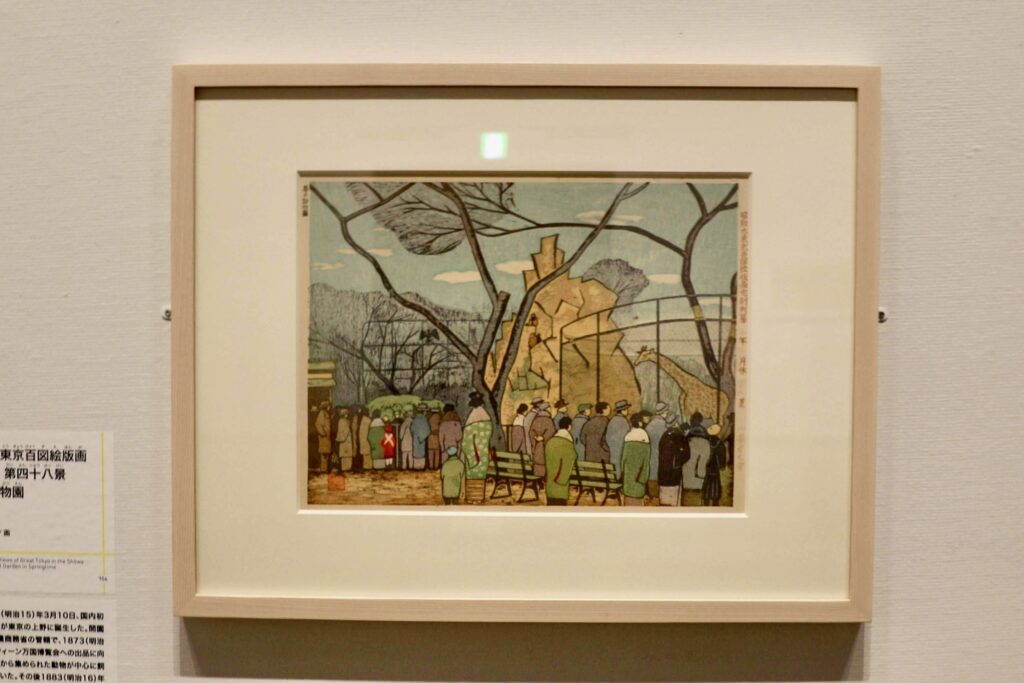

小泉癸巳男「昭和大東京百図絵版画完制判 第四十八景 春の動物園」1934(昭和9)年、東京都江戸東京博物館蔵(前期展示)

黒邉 これはきっと上野動物園のサル山ですね。今もゾウ舎の横に残っています。

黒邉 これはきっと上野動物園のサル山ですね。今もゾウ舎の横に残っています。

岩間 そうです。1930年代前半の上野動物園の姿です。後期展示では、戦後すぐに、“焼け野原になる前の在りし日の東京”を回顧して制作された版画シリーズのうちの一枚、恩地孝四郎「東京回顧図会 上野動物園」(東京都江戸東京博物館蔵)を展示します。モダンで豊かだった東京を象徴する場所の一つとして、上野公園が描かれたのです。

岩間 そうです。1930年代前半の上野動物園の姿です。後期展示では、戦後すぐに、“焼け野原になる前の在りし日の東京”を回顧して制作された版画シリーズのうちの一枚、恩地孝四郎「東京回顧図会 上野動物園」(東京都江戸東京博物館蔵)を展示します。モダンで豊かだった東京を象徴する場所の一つとして、上野公園が描かれたのです。

黒邉 1882年の上野動物園の開園時は、日本の動物のコレクションが中心でしたが、海外から新しい動物が入るとともに入園者も増えていったそうです。

黒邉 1882年の上野動物園の開園時は、日本の動物のコレクションが中心でしたが、海外から新しい動物が入るとともに入園者も増えていったそうです。

岩間 外国の珍しい動物を見たい気持ちは、普遍的なものなのでしょうね。

岩間 外国の珍しい動物を見たい気持ちは、普遍的なものなのでしょうね。

どうぶつ 11 虎か、豹か──“本物を知る目”

歌川芳富「猛虎之図」1860(万延元)年、東京都江戸東京博物館蔵(前期展示)

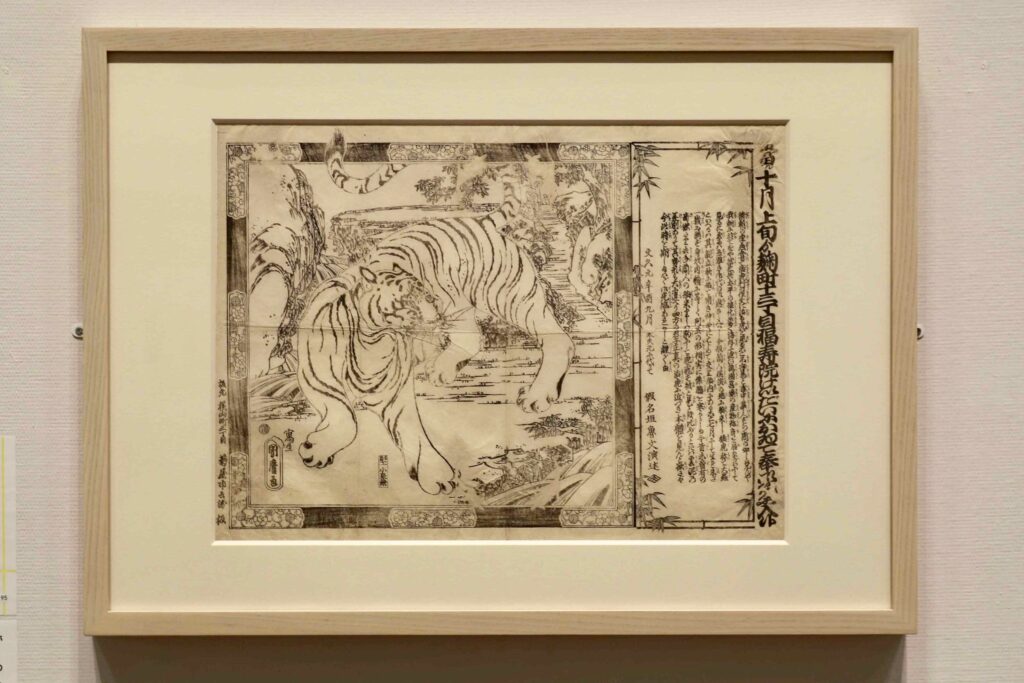

仮名垣魯文撰、歌川国麿画「麹町福寿院於 虎之図」1861(文久元)年、東京都江戸東京博物館蔵(前期展示)

岩間 こちらの2つの絵には、豹と虎が描かれています。どちらの作品もタイトルには「虎」とありますが、江戸時代では豹は「虎のメス」と信じられていたそうです。

岩間 こちらの2つの絵には、豹と虎が描かれています。どちらの作品もタイトルには「虎」とありますが、江戸時代では豹は「虎のメス」と信じられていたそうです。

黒邉 将軍は虎を見たことがありましたが、庶民にとっては未知の動物でした。だから当時の屏風などでは、瞳孔は縦長の飼い猫と同じであろうと想像して描かれているものもあります。小山さん(東京都江戸東京博物館学芸員)のお話にもありましたが、毛皮から模様や体の大きさは知られていても、どんな瞳のかたちなのかまではよくわからなかったのです。この絵では、虎も豹も瞳がまん丸に描かれていて、実物を観察して描いたことが伝わってきます。どちらも分類では猫の仲間ですが、まったく別の種類。虎の体重はおよそ200kg、豹は100kgほどです。

黒邉 将軍は虎を見たことがありましたが、庶民にとっては未知の動物でした。だから当時の屏風などでは、瞳孔は縦長の飼い猫と同じであろうと想像して描かれているものもあります。小山さん(東京都江戸東京博物館学芸員)のお話にもありましたが、毛皮から模様や体の大きさは知られていても、どんな瞳のかたちなのかまではよくわからなかったのです。この絵では、虎も豹も瞳がまん丸に描かれていて、実物を観察して描いたことが伝わってきます。どちらも分類では猫の仲間ですが、まったく別の種類。虎の体重はおよそ200kg、豹は100kgほどです。

岩間 浮世絵師は遠近法を意識しているはずですが、豹が人間よりかなり大きく描かれていて、初めて目にしたときのインパクトが強調されている気がします。豹を「虎のメス」という触れ込みで見世物にしていた翌年には本物の虎がやって来て、その差は歴然。「正真正銘、本物の虎をみるべし!」といった文面の広告で、人々の興味を掻き立てました。たった1年で見たこともなかった動物と出会い、認識が大きく変わるというのも面白いですね。

岩間 浮世絵師は遠近法を意識しているはずですが、豹が人間よりかなり大きく描かれていて、初めて目にしたときのインパクトが強調されている気がします。豹を「虎のメス」という触れ込みで見世物にしていた翌年には本物の虎がやって来て、その差は歴然。「正真正銘、本物の虎をみるべし!」といった文面の広告で、人々の興味を掻き立てました。たった1年で見たこともなかった動物と出会い、認識が大きく変わるというのも面白いですね。

黒邉 開国後の貿易で、いろいろなものが入ってきて本物を見られる時代ならではの変化ですね。

黒邉 開国後の貿易で、いろいろなものが入ってきて本物を見られる時代ならではの変化ですね。

第5章「デザインの中のどうぶつ」。可愛らしい生活用品は、見ているだけで心が和みます。

「ミニチュア玩具 とんだりはねたり 猿・蛙・虎・うさぎ・ねずみ」昭和中期、東京都江戸東京博物館蔵(前期展示)

鑑賞を終えて

岩間 今回は美術やデザインに取り入れられた動物のイメージに注目して、人々の暮らしと動物との関係について考えるというユニークな展覧会。本日、黒邉さんのお話をうかがって、作品のなかで動物の特徴がいかに正確に、あるいはデフォルメしてとらえられているかに気づくことができました。

岩間 今回は美術やデザインに取り入れられた動物のイメージに注目して、人々の暮らしと動物との関係について考えるというユニークな展覧会。本日、黒邉さんのお話をうかがって、作品のなかで動物の特徴がいかに正確に、あるいはデフォルメしてとらえられているかに気づくことができました。

黒邉 私たちにとっても、動物だけを抽出した展覧会はとても興味深かったです。時代によって人と動物の関係は変わりますが、江戸時代は平和な社会になったことで、人々にも余裕が生まれ、動物を大切に思うことのできる、寛容でいい時代だったのだなとあらためて感じました。

黒邉 私たちにとっても、動物だけを抽出した展覧会はとても興味深かったです。時代によって人と動物の関係は変わりますが、江戸時代は平和な社会になったことで、人々にも余裕が生まれ、動物を大切に思うことのできる、寛容でいい時代だったのだなとあらためて感じました。

岩間 まさにこの展覧会で辿ってみせるような、動物と人のつながりが育まれた時代だったということですね。黒邉さん、ご来館ありがとうございました。

岩間 まさにこの展覧会で辿ってみせるような、動物と人のつながりが育まれた時代だったということですね。黒邉さん、ご来館ありがとうございました。

2025年4月11日(金)〜6月8日(日)

どうぶつ百景―江戸東京博物館コレクションより

※会期中一部展示替えをします。

前期:4月11日(金)〜5月11日(日)

後期:5月13日(火)〜6月8日(日)

場所/愛知県美術館(愛知芸術文化センター10階)

時間/10:00~18:00

※金曜~20:00(入場は閉館の30分前まで)

休館日/毎週月曜日(5月5日 [月・祝] は開館)、5月7日(水)

料金/ 一般1,500(1,300)円、高校・大学生1,000(800)円、中学生以下無料

※( )内は前売券および20名以上の団体料金

※本展会期中に限りコレクション展もご覧になれます。

こちらもCHECK

「どうぶつ百景」展では、「番外編」で愛知県美術館(木村定三コレクション)の近世絵画から吉祥の動物を描いた作品を展示しています。伊藤若冲「菊に双鶴図」を観た黒邉さんからは「若冲は本当に動物好きだったと思います。飽きずに観察していたからこそ、あれだけ細かい描写ができたのでしょう。作品からは動物への愛情が伝わってきますし、動物園の職員にも若冲ファンは多いです。種の特徴をよくとらえているなと感心します」というコメントもいただきました。

愛知県美術館では、「2025年度第1期コレクション展」を同時開催。「愛知県美のいきものたち」(展示室6~8)には、愛知県美術館のコレクションのなかから、いきものたちを題材にした作品が並びます。

鑑賞のあとは、愛知県美術館 ミュージアムショップにもお立ち寄りください。「AACタイム」では「思わず連れて帰りたくなる!どうぶつ百景展の動物グッズが大集合 名古屋のお土産に 愛知県美術館 ミュージアムショップ」の記事も公開中です。合わせてチェックしてみてください。

撮影・取材・文/村瀬実希(MAISONETTE Inc.)

※ 掲載内容は2025年5月27日(火)現在のものです。