2025/08/04

愛知県文化会館 開館70周年記念インタビュー【美術館】知られざる現場の生の声で「あの頃」を振り返る

聞き手/愛知県美術館 主任学芸員 石崎尚

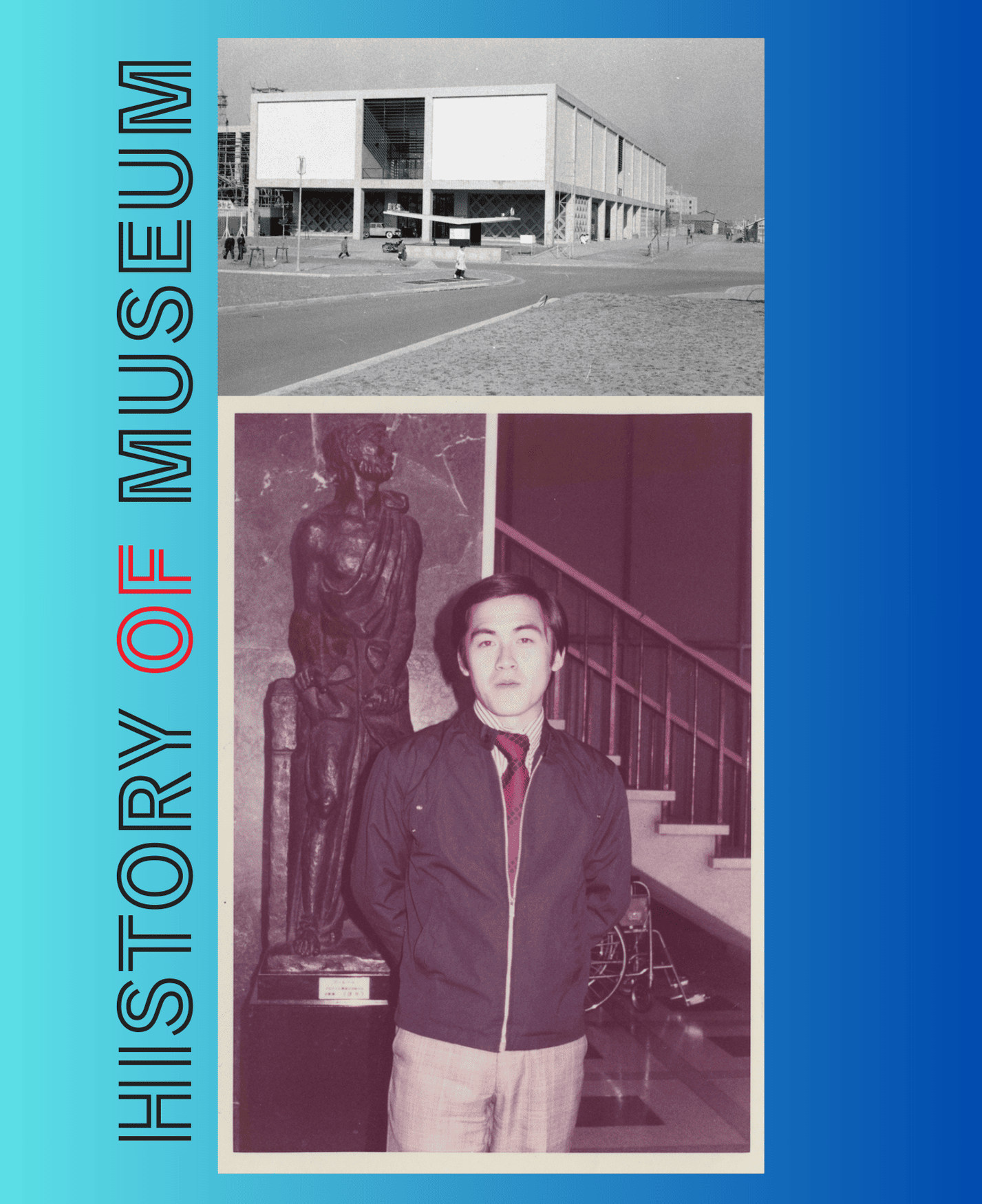

(写真上) 1958年3月、愛知県文化会館美術館。錦通久屋交差点から東を向いた眺め。

(写真下)在職中の木本文平さん。愛知県文化会館美術館1階ロビーのブールデル《雄弁》作品の前で。

愛知県文化会館は、サンフランシスコ講和条約発効を記念して名古屋・栄、現・オアシス21の地に建設された、戦後の愛知初の本格的な文化施設です。1955年に美術館、1958年に文化講堂、1959年に図書館が開館。三つの施設が一体となった複合文化施設は、1992年10月の愛知芸術文化センター開館まで40年近くにわたり、県民のみなさまに親しまれてきました。

2025年、美術館開館70周年の節目に、文化会館の現場で働いていた職員にインタビューを実施。第1回「美術館」のお話を伺ったのは、愛知県文化会館初の学芸担当であり、現在は碧南市藤井達吉現代美術館 館長の木本文平さんです。

記録に残されていない貴重なエピソードの数々から、美術館のリアルな舞台裏や、未来に向かう若き学芸員の情熱と挑戦、地元作家との関係など人間ドラマが見えてきます。

昔があるから、今がある。昭和から平成へと変わる時代、愛知県文化会館美術館の歴史を感じてみてください。

開館当時の美術館正面エントランス。

- 目次 -

美術館のあるべき姿を追い求めて

常設展と愛知学生統合展

──文化会館美術館での木本さんのお仕事内容について教えてください。今の愛知県美や碧南の学芸員の仕事と、違いがあれば知りたいです。

木本 基本的には同じですね。ただ、どれだけ深掘りできるかが違います。愛知県美術館(新館)には専門職の学芸員が現在15人在籍していますが、愛知県文化会館美術館(旧館)時代には、学芸的なポジションとして、当初は僕だけでしたが、のちに坂下さんに着任していただきました。さらに、現在は業務グループが担当しているギャラリーの貸館対応は、当時は調整役を僕が行っていました。ただし、搬入・展示・搬出対応は美術館職員の全員で行いました。美術館に入った当初はギャラリーの調整業務が中心で、そのうちに所蔵品の収集や小規模な企画、所蔵品展の企画・運営にも関わるようになっていきました。

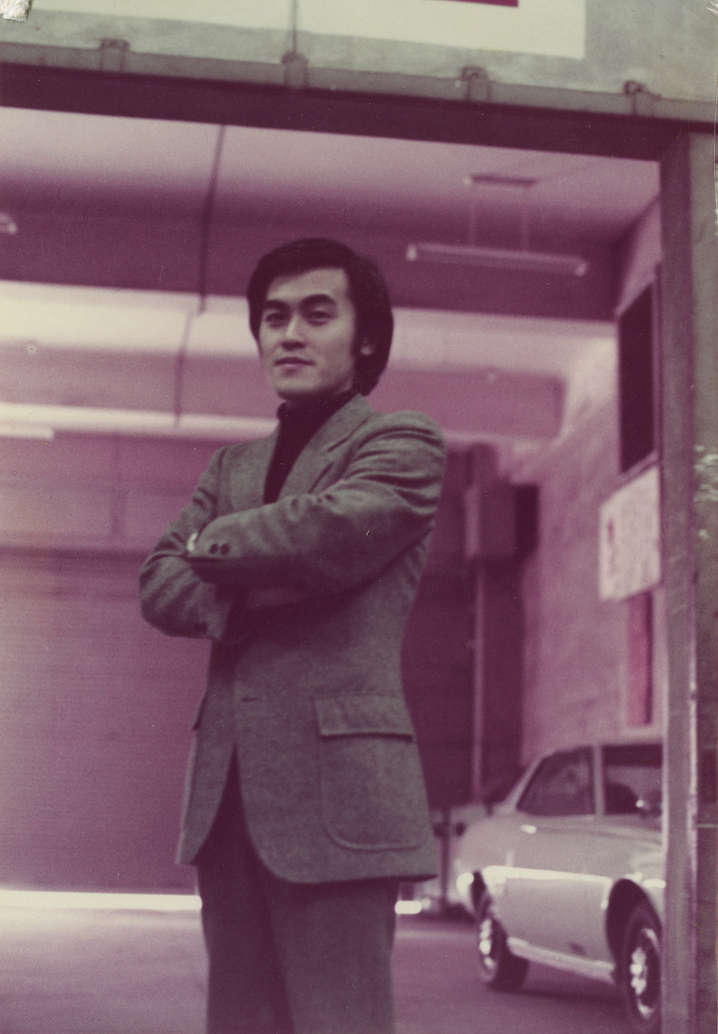

入職して間もないころの木本さん、24歳の春。美術館搬入口にて。

1968年7月から1階ロビーに常設展示されたブールデルの彫刻4点が人気を呼び、ロビー展示を開始。

文化会館美術館の事務室。

──すべてお一人で大変でしたね。

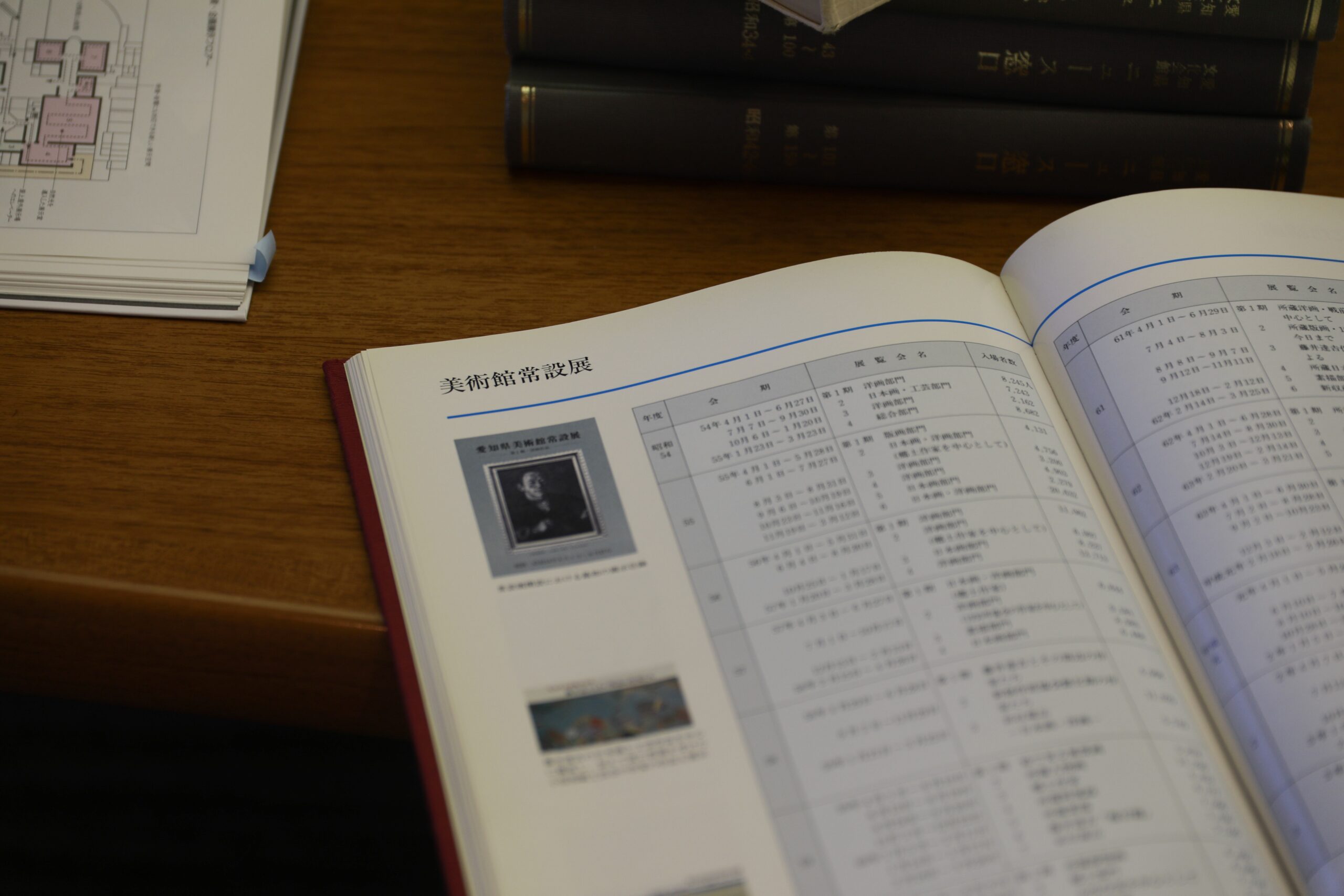

木本 1979年に常設展をオープンしたときの調整は、非常に大変でした。ギャラリーの貸館が中心で立ち遅れている美術館の活動を、本来のかたちに近づけるためにどうすると良いか。まず旧館で何ができるかを検討したところ、コレクションはある程度揃っていたため、常設展用に一部屋を確保することが重要だと考えました。

──美術館の業務が立ち遅れていると自覚されていたのですか。

木本 もちろんですよ。大規模な企画展は各新聞社が年に1回主催する展覧会ばかりで、その調整に追われていました。そのなかでいろいろな方とお知り合いになりましたが、貸館が主体ですから、僕はもどかしい気持ちで立ち会っていました。全国的にも美術館が今ほど多くない時代でしたが、「せめて常設展はしなければいけない」と強く感じていましたね。また、「コレクションを公開しなければダメだ」という熱いお声も、美術愛好家の方々から寄せられていました。

──常設展を設けると、その分ギャラリーを借りられなくなる既存のグループが出てきますよね。

木本 どうしても一部屋は常に占有することになります。そのスペースは1週間単位で団体に貸し出し、年間で約48のグループが利用していました。特に大きな割合を占めていたのが、地元の大学の美術部や写真部、書道部です。そこで「愛知学生統合展」というかたちで、愛知県下の大学の展示を一つの大きなイベントにまとめることにしました。自慢話になるかもしれませんが、僕が各大学の美術部長を全員集め、「2階の全会場を貸すから、ブロックごとに展覧会を合同で開催して互いに研鑽を積んではどうか?」と提案しました。なおかつ、「なぜ常設展が必要なのか」もきちんと説明したうえで、学生たちに協議してもらい賛同を得ました。

──闇雲に「場所を明け渡してくれ」というのではなく、ビジョンのある話は伝わるのですね。

木本 やはり理由もなく決定事項となれば、反発は起こります。こちらの気持ちを正直にきちんとお話しすると、ちゃんと伝わるんですよ。「美術館は本来こうあるべきではないのか」と学生に問いかけたところ、「僕らも頑張ってやります」とみんなが協力してくれました。「愛知学生統合展」は1977年12月に第1回を開催し、美術部19校、写真部8校が参加。20以上の大学がそれぞれ運営を同時進行して競い合いながら作品を発表し、お互いの領域を知ることができる場でした。みなさんの良い勉強の場になったと思います。全国に先駆けた大学統合展は定期開催のビッグイベントとして注目され、関東や関西の大学からもたくさん見に来ました。

愛知学生美術サークル展。

愛知県立女子大学美術部展。

──実にいい話ですね。

木本 去年のことでしょうか。当時の名城大学の美術部だった方が、わざわざ碧南の美術館まで僕を訪ねてきてくれたんです。「木本さんのおかげで、いまだに関西の大学のメンバーと交流がずっと続いているんですよ」とご夫婦でご挨拶に来てくれたことはうれしかったですね。

──約50年後の感動的な出来事ですね。当時の常設展には、どのような反応がありましたか。

木本 常設展をキープして、作品を入れ替えていくなかで支持を集め、美術館本来のかたちに一歩ずつ近づけていきました。当時の入場料は100円でしたが、それでも筧忠治展や安井曽太郎デッサン展などには結構な収入がありましたね。1階の展示室はすっと入りやすく、冷暖房完備で喫茶店もロビーにありましたので、通り道でみなさんがよく立ち寄ってくれました。

施設の垣根を越えた

文化会館職員みんなの交流

──文化会館美術館の特徴の一つは、複合施設として図書館や文化講堂と一緒にあった、という点だと思います。複合施設の美術館ならではの思い出、例えば図書館や文化講堂の職員とのつながりなどがあれば教えてください。

木本 職員の仲は非常に良かったです。花見の会や野球部に参加させてもらったり、雨の日は休憩時間に美術館の搬入口でキャッチボールをしたりと、和気あいあいとした雰囲気で楽しく過ごしていました。

建物自体がそれほど大きくなかったため、美術館・図書館・文化講堂の空調設備は電気室で一括管理。現在の修繕には書類手続きが必要ですが、当時は何かあれば電話一本で融通し合え、専門スタッフも理解があり、照明器具のアドバイスをもらうこともありました。また、文化講堂に出演した売れっ子アーティストが出待ちを避けるために美術館の搬入口を利用したり、図書館で本を借りたりと施設同士で相互協力し、おおらかでいい時代でしたね。

役所の職員は3〜4年で異動してしまうのが常ですが、新館を作ったときの仲間はみんなの思いが一緒だったので、現場を離れてもそれぞれの立場から応援してくれました。

地元作家とのつながりを大切に

「作品が作品を呼ぶ」コレクション

──文化会館のころは今の愛知県美よりももっと、地元作家との関係が強かったのではないかと思います。その辺りの事情について教えてください。

木本 ギャラリーの調整をしているときは、新しい作家のグループ展をどんどん入れましたよ。そこで作家と知り合いになり、いい情報も悪い情報も集まりました。後々まで自分と交流が続く腐れ縁のようなものはありませんでしたが、作家として早く取り上げたのは、庄司達さんや吉岡弘昭さん、名古屋イラストレーターズのみなさん、それから半田を拠点とするメンバーなどがいましたね。グループ展では朱泉会の野水信さん、真島建三さん。愛知県美術館でも展示されていましたが、コレクションにある野水信さんの《コの記号》(1963年)は僕が入れたんです。野水さんは、この地方で抽象彫刻の先駆け的な作家です。名古屋造形短期大学の教授にもなり、教え子には遠藤利克さんなどいろいろな作家が出てきますので、ちゃんと取り上げておかないといけません。

具象彫刻では、石田清さん、野々村一男さん、高藤鎮夫さんなどのMC彫塑家集団ですね。公表されていませんが、そのメンバーはかなり早い段階から活動していました。大阪造幣局が再建した名古屋城の金鯱の元となる塑像にも彼らは関わり、碧南の彫刻家・加藤知彦さんが立ち会ったそうです。金鯱は空襲で燃えてしまいましたし、かなり古い話なので資料は残っていないかもしれませんが、作家から直接そのような話を聞くことがありました。

第12回MC彫塑家集団展。

各公募展の会場には、北川民次さん、杉本健𠮷さん、そして中央画壇からは猪熊弦一郎さん、加山又造さんらがお見えになりました。そうしたなかから、猪熊さんの第1回新制作派協会展出品作《馬と裸婦》(1936年)を収蔵できたことが、貴重な思い出として残っています。それは猪熊さんと直接話をつけた1か月後に香川県で猪熊弦一郎現代美術館の建設が決まり、運良く収蔵できたことでした。収蔵作品には数々の思い出があります。中村正義さんの《爽爽》(1966年)や《おねえちゃん》(1968年)、堀尾実さんの《凧》(1953年)、原精一さんの《裸婦たち(習作)》(1973-82年)の大作をあげれば切りがないですね。それも作家あるいは遺族とのコミュニケーションを通じて得たものです。

──この地域で地元の作家などの広い人脈を木本さんがお持ちなのは、遡るとギャラリーの調整にも関係しているのですか。

木本 それがすべてじゃないですけどね。偏りがないように、ギャラリーに参加していない作家とも積極的に関わるようにしていました。例えば、筧忠治さんの作品を見たとき、「これはすごい作家だ」と感じ、自ら働きかけて関係を築いていきました。ギャラリーの調整業務は大変でしたけど、そのなかで「作家を知る」ということがわかりました。どういうレベルの作家なのか。それは新館の準備期間に、中部の作家に関する新収蔵品の基準にもなり、プラスに働きました。

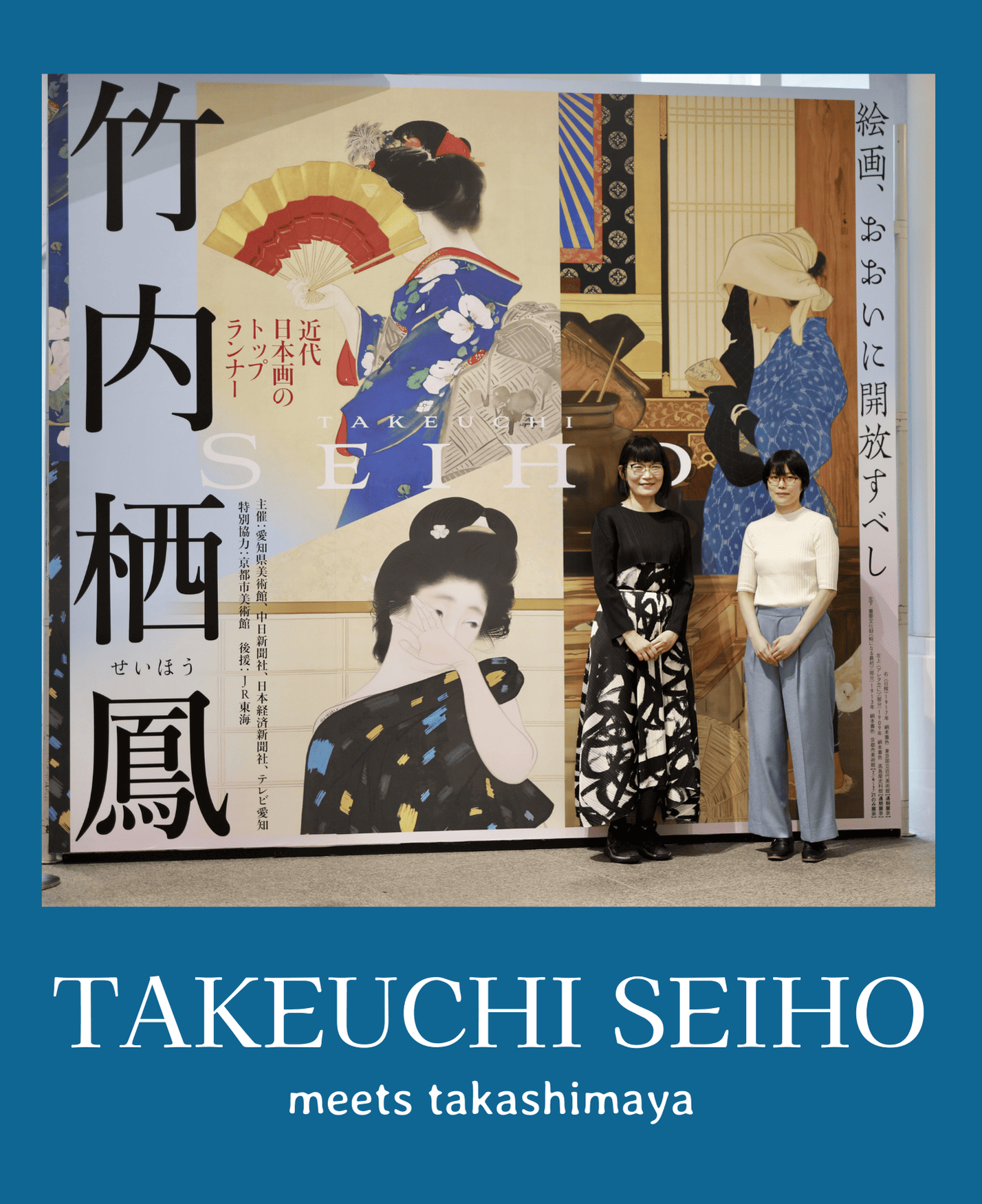

2024年度第3・4期コレクション展「みんなの文化会館美術館」(会期終了)。文化会館美術館の開館70周年に合わせて、さまざまなエピソードを紹介しながら同館にまつわる所蔵作品を展示しました。

──愛知県文化会館美術館は、結構面白いコレクションを持っていましたよね。

木本 収蔵活動もやりがいのある仕事の一つで、自分でもいい作品を入れたと思っています。文化会館美術館開館時の愛知県知事、桑原幹根館長が入れた作品もいいものがありますが、今の新館常設展などで活用されている作品には、僕の思いがこもったものが多く嬉しく思います。ギャラリーの調整や作家との交渉などもあり、学芸担当の仕事は本当に大変でしたね。

1979年から83年の4年間、片山和夫館長の時代は美術館にとって黄金期でした。歴代の館長は行政職員が務め、美術館の業務が思うように進みませんでしたが、片山館長はエリート家系で美術への関心が高く、バランス感覚に優れた方でした。着任時のヒアリングで僕が美術館の問題点を列挙したところ、「平館員のお前にそんなことを言われたくない」と怒られ、半年間館長室への出入りを禁止されました。しかし、半年後に片山館長から「お前の言っていることは全部正解だった」と認められ、そこからともにさまざまな問題の解決に取り組んだ思い出があります。その取り組みには、藤井達吉作品のことや収蔵庫、学芸組織の構築などがありました。例えば当時、藤井達吉さんのコレクションはただ所蔵されているだけで整理されていませんでした。そこで僕は調査・研究の重要性を訴え、専門家の協力を得て、いちから満足いくものではありませんが、棒目録のみであったものを、図版、サイズ、技法などの基本データを記載してまとめました。それがベースとなり、新館の調査・研究でも活かされています。

1957年1〜2月、藤井達吉寄贈作品展。左から藤井達吉、太田三郎、一人おいて桑原幹根。

──美術館の重要な役割となる調査・研究や収集は、元を正せば、片山館長の指示だったのですね。

木本 コレクションの充実も求められ、三上誠さんや中村正義さんの作品を所蔵しました。三上誠さんの作品は、初期から晩年までのドローイング全30点に加え、パンリアル展の出品作3点も含めたすべてを収蔵しました。さすがに全作品の収蔵は難しいだろうと考え、もし却下された場合は半分を自分で引き取る覚悟でした。しかし、館長は「木本、これはいい。全部入れろ」と即決。同様に、筧忠治さんの作品も収集しました。現在、多くの方に評価されている作品の大半は、当時収蔵したものなのです。また、作品収蔵、保管などにも理解を示され、収蔵庫の新設や保存・修復についてもその重要性を認識されていました。特に修復家の歌田眞介さんの存在と重要性を評価しておられました。後に歌田さんから学ぶようにと指示をいただくほどでした。

──木本さんは普段から他の美術館や画廊に行ったり、作家との付き合いのなかで、「この作品は良い」という判断基準を確立していったのでしょうか。

木本 大体は経験を重ねるうちに自然と身につくものですよね。三上誠さん、星野眞吾さんらが結成したパンリアル美術協会と、東京展を発足した中村正義さんといったように、作家の交友関係にも着目し、どの作品がどうして必要なのかも理解できるようになってきます。僕は関わっていませんが、新館ができてからパンリアル美術協会の下村良之介さんなどの作品を入れるようになりましたよね。一度きっかけが生まれると、そこから流れが続いていくものなので、少なくとも最初のきっかけ作りはできたのではないかと思います。

さらに、「この作家の作品があるのなら寄贈します」とか「あの美術館はいいですよ」といった話も生まれ、次につながります。作品が作品を呼ぶ、コレクションにはそういう重要性があるのです。

2008年3月29日、愛知県美術館を退職する直前の木本さん。副館長室にて。

──素晴らしい。それはやはりコレクションを展示する場所があってこその話ですよね。

木本 そうですね。星野眞吾さんが文化会館美術館に来られたときに、同じ志の日本画仲間だった三上誠さんの収蔵作品コレクションを見て涙を出して喜び、「木本さん、ありがとう」と言われたこともありました。今でも僕のことを知る方々との関係が続き、碧南の美術館にも星野眞吾さん・高畑郁子さんなどの作品を寄贈していただいています。

未来を描く

愛知県美術館の誕生秘話

──一番好きだった仕事などもあれば教えてください。

木本 現在の愛知県美術館の青写真を描けたことです。美術館の新設計画の公表前に箝口令を敷いた上で、「実は、新しい美術館をつくる。基本的な構想をすべて書いてほしい」と県庁の担当課から依頼されました。この仕事は本当に面白かったです。 現場には一切秘密にしながら、17時の通常業務を終えた後に「ちょっと呼び出しがあって...」と県庁に向かい、もう一つの任務を一人で進めました。

──それは、まるでスパイのよう(笑)。愛知県美術館の青写真はどのような内容でしたか。

木本 僕の作った新館建設の理想案をもとに設計応募条件をまとめ、それぞれの必要性についても根拠を示しました。常設展・企画展、ギャラリー、収蔵庫は各3,000㎡とし、常設展・企画展とギャラリーはそれぞれ1フロアで収めて相互性があること。耐久年数は30年です。名古屋市美術館、岐阜県美術館、三重県立美術館の約3~4倍の規模が必要だと考えました。

応募者から一番問い合わせがあったのが、バックヤードについてでした。いわゆる各展示室の裏動線のことですが、作品の搬出入時の混乱を避けるための空間です。今日では当たり前のことですが、30年前の建築概念ではあまり一般的ではなかったようです。旧館のギャラリー運営の経験則から設定し、当初1500㎡としました。ただ実際には、建築面積や予算関係で新館の10階バックヤードは約800㎡となってしまいました。

名称についても議論があり、愛知県立近代美術館、愛知県立現代美術館という案も出ました。しかし、時代がどのように変わるかわからないので、愛知県美術館としました。そして最も重要なのは、美術館の館長には専門性を持つ人物が就くこと。それも新館の条件に入れて、僕は初代館長の人事にも関与しました。

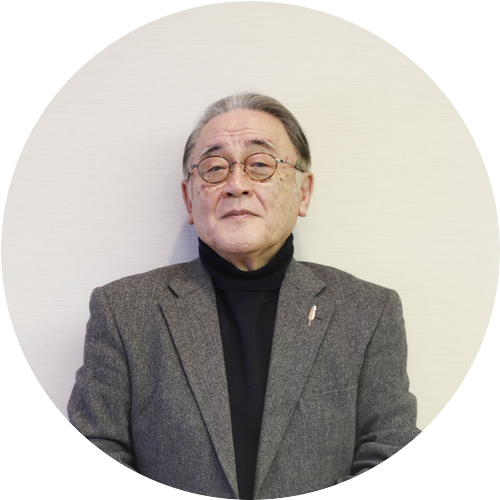

木本文平

Bumpei Kimoto

1951年愛知県豊田市(旧足助町)生まれ。1974年愛知県文化会館美術館に初の学芸担当として入職。1992年に開館した愛知県美術館立ち上げメンバーとして準備段階から関わる。2008年3月に愛知県美術館を退職し、同年4月から碧南市藤井達吉現代美術館長に就任。日本近現代美術を専門とし、特に愛知県を中心とした郷土作家の研究に携わる。杉本健𠮷をはじめとし、大正から昭和の初期にかけて全国へ発信した美術家・藤井達吉や、自画像に独自な画境を極めた筧忠治の研究で知られる。愛知県立芸術大学非常勤講師(博物館学)、愛知県史編さん委員会調査執筆委員。

碧南市藤井達吉現代美術館

Web https://www.city.hekinan.lg.jp/museum/

Instagram @hekinan.t.fujii.museum

愛知県文化会館 開館70周年記念インタビュー

編集/村瀬実希(MAISONETTE Inc.)

※ 掲載内容は2025年8月4日(月)現在のものです。