2024/06/03

目に見えないもの 、その世界。髙橋皓子

愛知県美術館 収蔵作家インタビュー

聞き手/愛知県美術館 主任学芸員 石崎尚 撮影/千葉亜津子

- 目次 -

「こうであってもいい」と思うと、表現は広がる

──本日はせっかくなので、愛知県美術館の新収蔵品《地衣のシリーズII》(1979 年)と《行間》(1981年)のそれぞれの作品の制作のきっかけのお話をお聞きしたいです。どちらも赤が印象的ですね。

髙橋 私はもともと赤い色が好きです。赤は人間の血の色でもあるので「生きる」ことに直結していて、一番大切にしてきました。《地衣のシリーズ》を制作する前は母が亡くなるまで看病のため、3年ほど制作をやめていたのです。母は闘病中に俳句を詠み始めて、私が唯一覚えているのが「冬ざれや我が血を犯すものは何」という病気のことをうたった句。この「何」という言葉が、自分の中で考えるきっかけの一つになったのだと思います。病気のもとになるものはわかるようでわからない。パッと見にはわからないものを自分なりに造形化しようと、制作再開後の《地衣のシリーズ》 は苔(こけ)をヒントに。苔は研究者でもない限り、植木や草花のようにあまり注意を向けることはないけれど、見えない部分を何か形にしたくて、アートとして表現したくなりました。

《地衣のシリーズII》

──私には赤の内臓っぽく見えて好きなんです。

髙橋 私は、ちっちゃな苔を拡大したらこういうものもあるんじゃないかなと。創造の世界は自由ですから。私は大学で15年間教えてきましたが、「自由にやりなさい」と言われると、人間誰しも困りますよね。「こうでなければならない、と考えるととても不自由。こうであってもいいと思ってやれ」とは、学生たちにいつも伝えてきたことの一つです。

戦後愛知の前衛女性作家の作品として、当館のコレクションに加わった本作。「私の場合、作品が自分の手から離れたら、好きなように歩いていってほしい。展示の姿を見るのは久しぶりですが、しっかりと自立していますね」と髙橋(右)。

愛知県美術館 主任学芸員 石崎(左)とともに《行間》の前で。

──《行間》はどのように生まれましたか。

髙橋 行間とは、文章の行と行の間にある空間のこと。小説でも何でも、行間があるおかげで考えながら読んだり、読みながら考えたりができるわけで、それがなければ成立しません。つまり、あれは単なる空間じゃない。目には見えないけれど、すごく意味がある。それは何か。最初は目に見えないものを何とか見えるようにできないかと考えながら制作していました。このシリーズはああでもないこうでもないと思いながら、ずっと長い間続けてきました。

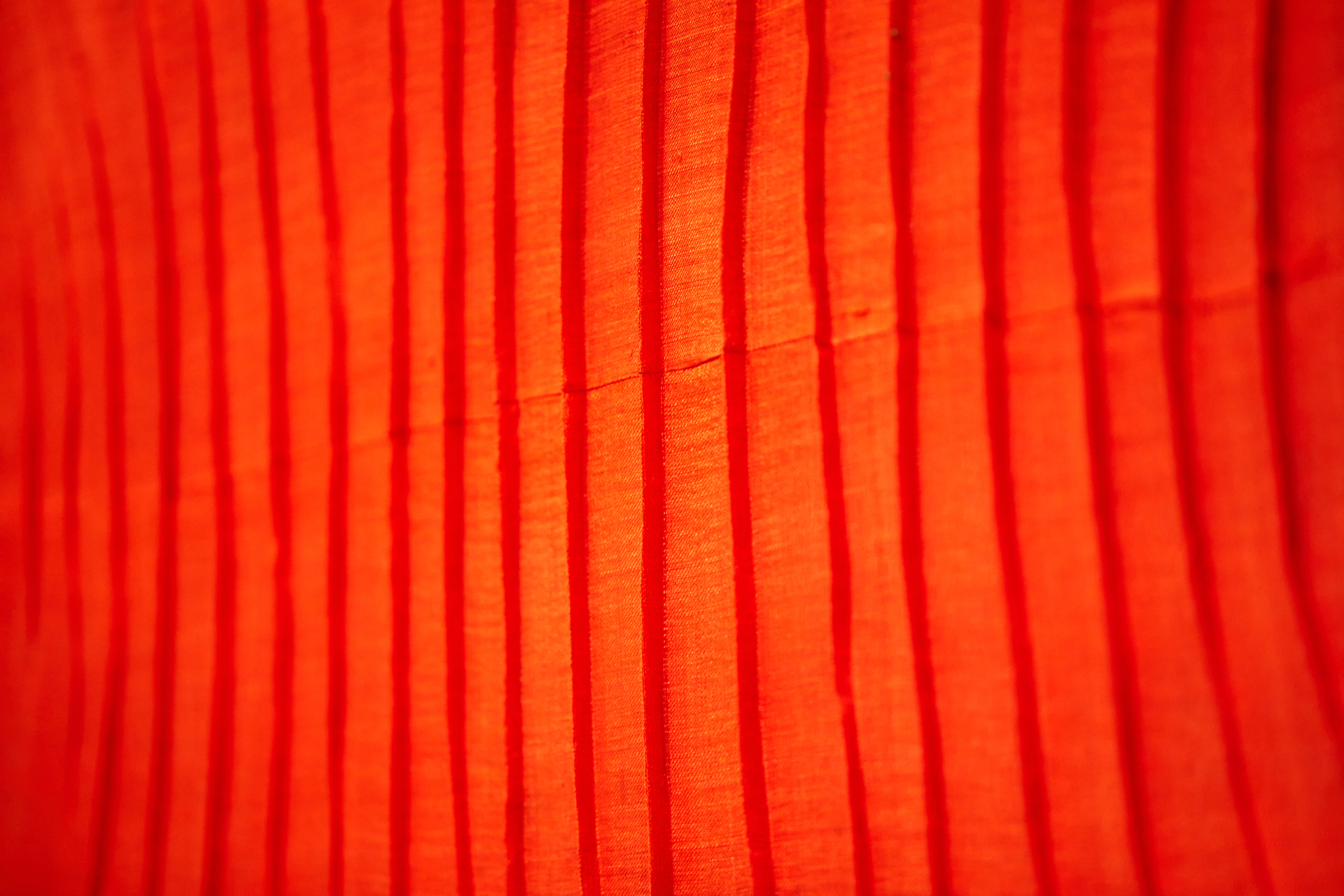

《行間》(部分)

──私はてっきり「行間」という言葉が先にあって、平行に走る線につながっていったのかなと思いました。特徴的な皺は、どのように作られているんですか。

髙橋 もっと大きい作品は、布の襞(ひだ)が四方に自由にうねったりしています。私の中にある「行間とは何か」を考えて、最終的に出てきた形がこうであって、これは作ろうと思って作った形ではないのです。作ろうと思うと変にブレーキがかかってしまいます。制作にあたって意識したのは空間、それとやっぱり布という素材です。私は織りをやりませんが、少しでも平面である布で立体に近づきたいという強い思いがありました。

平面だけの世界から立体へ 布の可能性を探求

──布(染色)と織物は違いますか。

髙橋 全然違います。私が愛知女子短期大学に新卒で就職したとき、「女の子も大学に行った方がいい」という世の中の流れで、全国で女子短大が増えつつありました。美術だけではなく生活に役立つものの一つとして、大学の方針で私が染色、それも型染を教えることになったのです。型染は工芸の一分野なので、アートとの制作の違いに戸惑ってしまって。キャンパスに絵の具で何かを描くことと、布に染料で模様を染めつけることは、似ているようで、全く違います。ちょうどその頃ヨーロッパを中心に織物のビエンナーレが開催されていたんですね。そこには今まで見たこともなかったような、アートと融合した立体作品がありました。ファイバーアートです。世界には立体を織物で作る人がすでにたくさんいて、それに刺激を受けて日本の作家もやり始めていました。古代、人類の一番身近にあったのは繊維。草木の短いものの“点”の状態から、縒(よ)りをかけて糸つまり“線”、経糸(たていと)に緯糸(よこいと)が入ると“面”を作って織物ができる。布の誕生です。布はあまりにも日常的すぎてアートの素材にするには飛び越えなければならないものがいくつもありました。それでもなにか可能性を信じて、学生に言っていたように「やれないことはないんじゃないか」と思いながらやってきたんです。

──皓子さんは麻がお好きですか。 天然素材を使って制作されている印象です。

髙橋 そうですね。繊維は天然のものしか使わなくて、自分の作品に応えてくれるかどうかで選びます。麻は繊維として強いイメージがあり、《行間》 は麻、《地衣のシリーズ》はインドの綿です。作品として自立してもらわないと困るので(笑)、染料は優しい色の天然のものではなくて、耐久性も考えて化学染料を使っています。

──2作品を発表されてから45年以上経つ今。皓子さんが考える、作品づくりとは。

髙橋 私にとって、勝負です。自分が自分に向かってする仕事だと思っています。1960年代から75歳までだいたい2年おきに個展で発表してきました。制作はいつまでも続けられます。どこまでやって、どこでやめるかを決めるのは大変難しいこと。私の永遠のテーマで、やりきったということはないのかも。私の父は名古屋工業大学の数学の教授でしたが、私は算数も数学も大嫌いで全くできませんでした。高校生だったあるとき、「お前な、芸術と数学は一緒だよ」と言われたんです。ほどなくして父は亡くなりましたので聞くに聞けなかったのですが、おそらく「どちらも抽象の世界だ」と言いたかったんじゃないかなと。抽象の世界には行き着くところがないからです。何もないところから自由に何かを生み出すわけですから。描(書)いたり、作ったりすることは、笑ったり悲しんだりすることと同じで、何も特別なことではありませんし、楽しいことです。

髙橋皓子

Kōko Takahashi

1942年愛知県生まれ、愛知県在住。60年愛知県立旭丘高等学校美術課程を卒業し、愛知教育大学在学中の64年初個展を桜画廊で開催。65年愛知教育大学美術科油絵専攻卒業。同年、愛知女子短期大学に助手として就職。上司である坂井範一の勧めで天然素材による染色の研究を始め、自らの作品にも染色技法を用いるようになる。70年愛知女子短期大学講師、76年名古屋造形芸術短期大学講師・80年助教授、89〜2007年近畿大学文芸学部芸術学科教授。

文/Re!na 編集/村瀬実希(MAISONETTE Inc.)

『AAC Journal』by 愛知芸術文化センター vol.120 より

※ 掲載内容は2024年5月20日(月)現在のものです。